家庭清洁的智能化浪潮正以前所未有的速度席卷全球,洗地机作为其中的明星产品,已迅速成为现代家庭不可或缺的清洁利器。从最初的吸尘器到如今集吸拖洗烘于一体的多功能洗地机,其发展历程体现了科技对提升生活品质的持续赋能。然而,即便技术日新月异,洗地机在实际应用中依然面临着一些根深蒂固的挑战,尤其是在处理特定类型污渍和清洁死角方面,传统设计似乎已触及物理极限。用户对于“彻底解放双手”的期待,要求洗地机必须实现更深层次的突破。

智能清洁的“最后一公里”挑战

当前洗地机市场的主流产品,在应对大面积、显性脏污时表现出色。通过不断提升吸力、优化滚刷材质、增加续航时间等参数,它们已基本解决了“扫得干净”这一基础需求。然而,深入观察用户反馈和实际使用场景,我们不难发现两大顽固难题始终困扰着消费者,成为制约洗地机全面普及和用户体验提升的关键瓶颈:

- 墙角与边缘的“最后一厘米”水渍和灰尘:传统洗地机的滚刷设计受限于其物理结构,通常难以做到与墙壁、柜边或家具边缘的完全贴合。这导致在这些区域总是会留下难以触及的缝隙,形成一条残留水渍或灰尘线。用户在完成机器清洁后,往往需要额外拿起抹布进行二次手动擦拭,这无疑增加了清洁负担,削弱了智能设备的便利性。

- 地面顽固“狗皮膏药”式的黏腻污渍:日常生活中,各种不期而至的污渍,如不慎洒落后风干的拌饭饭粒、踩扁黏在地板上的大蒜皮、凝固的果酱或油污等,其附着力极强。面对这类污渍,传统洗地机往往只能依靠滚刷的反复摩擦,清洁效果差强人意,甚至可能造成污渍扩散。最终,许多用户不得不蹲下身来,用指甲或工具费力地抠除,将智能清洁重新变回一项体力活。

这两个问题代表了智能清洁领域中“柔”与“刚”两种截然不同的需求。前者要求洗地机具备高度的灵活性和贴合性,以轻柔而彻底的方式处理精细边缘;后者则要求洗地机具备强大的物理作用力,以“刮擦”甚至“铲除”的姿态应对顽固污渍。显然,仅仅依靠参数的线性提升,已无法跨越这些结构性的物理限制。

追觅AI“双刮洗”机械臂:结构性创新的破局之道

面对这些长期存在的用户痛点,追觅科技并未停留在传统的参数竞争泥潭,而是深入洞察用户需求,回归到清洁行为的本质。在最新推出的T60 Ultra和H60 Ultra系列洗地机中,追觅带来了颠覆性的结构创新——AI“双刮洗”机械臂。这并非简单的功能叠加,而是一个旨在通过模仿人类清洁动作,从根本上解决“柔”与“刚”两大难题的系统性方案。

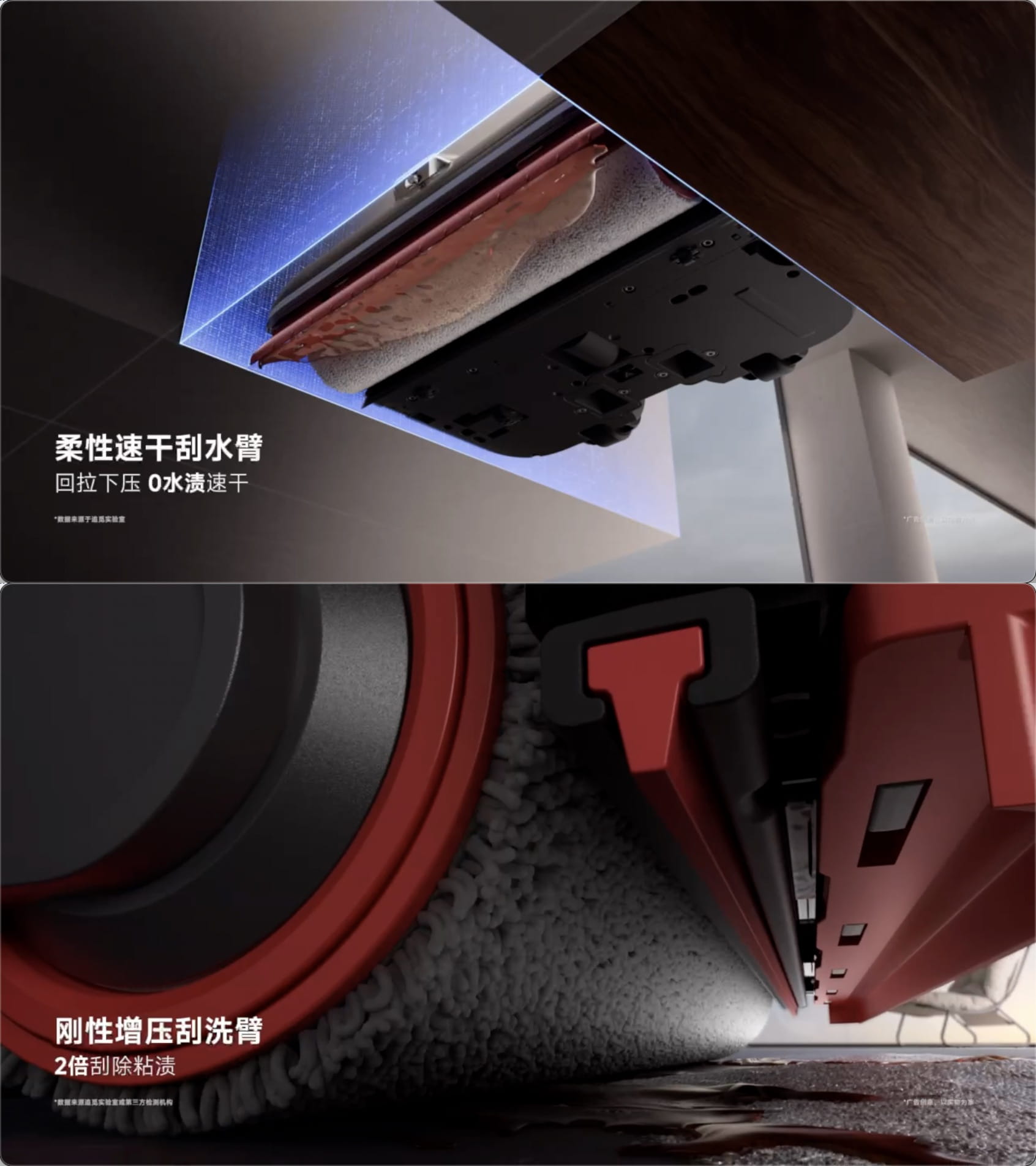

AI“双刮洗”机械臂的核心在于其精妙的“双臂”协同设计:

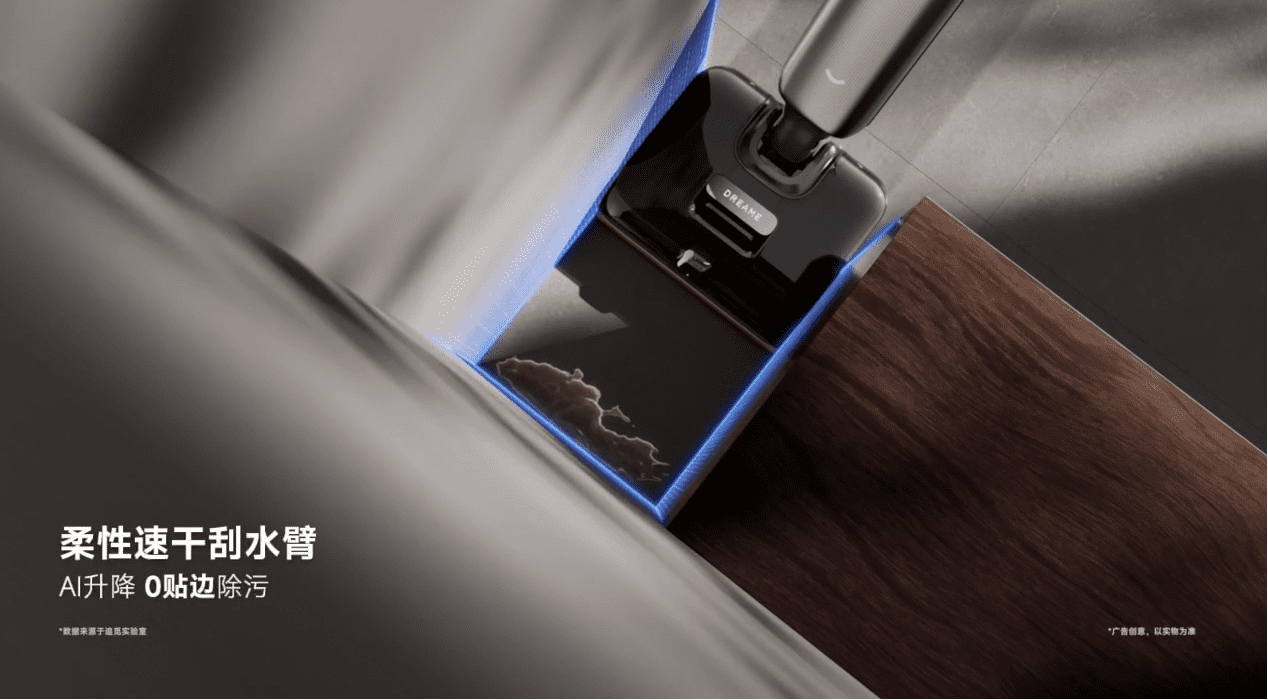

- 柔性前臂:这部分设计旨在解决墙角和边缘清洁的难题。当洗地机靠近墙边或进行回拉操作时,柔性前臂能够自动下压,实现对边缘区域的极致贴合。它像一只灵巧的手,轻柔而有效地带走传统滚刷无法触及的灰尘和水渍,真正实现了“零贴边”清洁,让用户告别二次擦拭的烦恼。

- 刚性后臂:针对地面上顽固的“狗皮膏药”式污渍,刚性后臂则展现出其强劲的一面。它配备了高分子刮板,在清扫过程中能够智能增大压力,并利用滑移中自发的高频振动,模拟刀刃般的刮除动作。无论是风干的米粒还是黏牢的酱汁,都能被高效强力地清除,将原本费时费力的体力活转化为机器的智能作业。

更值得注意的是,这套“双刮洗”机械臂由一个高性能舵机同步驱动,实现了“刚柔并济”的完美结合。它标志着洗地机从被动吸入脏污的工具,升级为一个具备“双手”的智能清洁助手,能够更主动、有策略地应对复杂的地面清洁场景。这不仅是产品功能的跃升,更是追觅在智能家庭清洁领域迈向“家庭具身智能”的关键一步。

开启“像人一样会扫”的智能新纪元

洗地机作为智能清洁的新兴品类,正经历着从功能满足到体验升级的代际更迭。如果说第一代洗地机的目标是“扫得干净”,那么新一代产品则更强调“像人一样会扫”——一种无感、高效且彻底的智能清洁体验。追觅工程师深刻理解,要实现这种“无感智能”,洗地机不仅需要一个“聪明的大脑”来感知和决策,更需要一双“灵巧的手”来精准执行,并最终达成“手脑协同”的默契配合。

过去,洗地机之所以在面对墙角或顽固污渍时显得力不从心,很大程度上是因为缺乏执行“铲”、“刮”这类人类核心清洁动作的物理结构。追觅的创新性突破,恰恰在于成功地将这些复杂且高效的人手动作,以微缩而精准的形式复刻到了洗地机之上。

为了实现这一目标,追觅团队在AI智能算法的基础上,创造性地融入了具身智能的理念。其核心在于让机器能够像人类一样,先感知地面状况,瞬时做出决策,再协调其“机械臂”精确执行任务。追觅工程师为这套机械臂精心设计了一套“溶、铲、刮、卷”的四步除渍法,实现了从预处理到彻底清除的一气呵成:

- 溶:通过高温蒸汽或特调除臭泡沫,快速渗透并软化干结的顽渍,为后续清洁做好准备。

- 铲:刚性刮板精准深入顽渍底部,利用物理作用力将其与地面分离。

- 刮:后臂高频振动,施加持续压力,像刀刃般高效刮除黏腻污渍,确保不留痕迹。

- 卷:滚刷以双向高速正反转的方式运行,迅速将已被分离和刮除的污渍彻底卷入机器,完成最终清洁。

整个过程无需用户干预,洗地机能够自主识别不同污渍类型并执行相应策略,用户只需像往常一样使用,便能感受到清洁效率的显著提升。这种无感智能的实现,背后是追觅研发团队对技术细节的极致追求和对用户体验的深度考量。

工程的执着与长期主义:打造可靠的“灵巧手”

AI“双刮洗”机械臂的诞生绝非偶然,它是追觅研发团队“死磕到底”精神的结晶。在项目初期,工程师们尝试了多种方案,从不同的机械结构到材料选择,都经过了严苛的评估。他们不断反思:用户真正渴望的是什么?是堆砌更高参数的产品,还是一个能切实解决日常清洁难题的创新方案?最终,团队回归到最朴素的用户洞察——“人类如何拖地,洗地机就应该如何模拟”。

“先用力按压,再反复刮擦”——这个简单却高效的人类清洁动作,成为了整个技术攻坚的起点。为了将这一动作精准复制到小型洗地机上,追觅团队经历了:

- 6轮机构迭代:从概念设计到工程实现,不断优化机械结构,以达到最佳性能与可靠性。

- 100多种材料组合测试:精心挑选耐磨、高效且环保的材料,确保刮板和滚刷的清洁效果与使用寿命。

- 3000多次顽渍测试:在实验室环境下模拟各种真实家庭顽渍,反复验证清洁效果,确保其在各种复杂场景下的表现。

- 舵机升降寿命标准提升至80万次:远超行业平均水平,确保机械臂的长期稳定运行。

- 后擦板数万次撞墙和磨损测试:模拟极端使用条件,验证产品的耐用性与可靠性。

这些看似偏执的举动,无不体现了追觅对产品品质的极致追求。这不仅仅是一项技术上的突破,更是一种以用户为中心、坚守长期主义的研发精神。正是这种执着,才使得“灵巧手”在可靠性和耐用性上达到了行业领先水平,让用户用得安心、省心。

从“参数内卷”到“家庭具身智能”的战略布局

随着智能清洁市场的日益成熟,行业发展的核心驱动力正在悄然转变。早期,市场竞争主要围绕吸力、续航、水量等可量化的参数展开。然而,当这些参数逐渐逼近物理极限时,竞争的重心已从“参数内卷”转向更高维度的“智能化”与“结构性”创新。智能清洁的未来,清晰地指向了“家庭具身智能”这一宏大愿景。

构建“家庭具身智能”场景,如同搭建AI、机器人行业的具身智能体系,同样需要数据、算法、算力等关键底层能力的积累。追觅构建这些核心能力的方法论,正是其独特的“技术复利”战略。回顾追觅的技术发展脉络,我们可以清晰地看到这种将关键底层技术复用到多品类的商业逻辑:

- 高速数字马达技术:追觅创业之初,便以自研的高速数字马达技术为基石。这项核心技术不仅支撑了吸尘器的高效运转,还迅速复用到洗地机、吹风机等多个品类,为产品性能提供了强大的动力源泉。

- 移动避障与导航能力:在扫地机器人领域的深耕,使追觅积累了行业领先的移动避障和SLAM(即时定位与地图构建)能力。这相当于为机器人构建了“下肢”和“空间感知”能力,使其具备了在家居环境中自由移动和精准避障的智能。

- AI“双刮洗”机械臂:如今,AI“双刮洗”机械臂的问世,则代表着追觅开始为洗地机构建“上肢”和“灵巧手”。它不仅解决了洗地机长期存在的清洁痛点,更是一项具备通用性的关键能力,为未来更复杂的家庭服务机器人奠定了“操作”基础。

真正的智能家庭清洁公司,其终极形态必然是“家庭具身智能”公司。尽管十年后的家庭清扫工具形态可能与今天大相径庭,但其背后所依赖的底层技术能力和对用户需求的深刻洞察,必须通过一步一个脚印的积累和迭代。追觅科技正是秉持着这种长期主义的理念,致力于找到最核心的技术路线,并使其价值在不同品类和场景中高效复用,不断推动行业向前发展。追觅的技术底色决定了,它不会止步于表面的参数竞争,而是始终追求通过真正的、根源性的技术创新,为用户创造持久的价值。