引言:智能时代脉动——科技创新引领未来图景

当前,全球科技领域正经历一场深刻而广泛的变革,人工智能、人形机器人、智能硬件以及新能源汽车等前沿技术以前所未有的速度向前发展,不断刷新着我们对未来的想象。这些创新不仅在技术层面实现突破,更对社会经济结构、生产生活方式乃至人类文明进程产生深远影响。本文将深入剖析近期科技界的几大热点事件,探究其背后的技术原理、产业逻辑和未来趋势,共同勾勒出2025年乃至更远期的智能科技图景。

AI智能体:从概念走向现实的应用前沿

AI智能体,作为人工智能发展的新阶段,正从实验室走向实际应用,有望彻底改变人机交互模式和工作流效率。其核心在于让AI不仅能理解指令,更能自主规划、执行多步复杂任务,甚至通过学习不断优化自身表现。

DeepSeek的智能体雄心:挑战与创新

据彭博社消息,DeepSeek正积极开发一款具备更先进AI智能体功能的人工智能模型,其目标是在用户仅提供少量指令的情况下,能够代表用户完成多步复杂操作,并能根据以往的经验持续学习和改进。这一战略性举措表明DeepSeek意图在全球AI智能体赛道上与OpenAI等行业巨头展开正面竞争。此前,DeepSeek发布的R1模型已凭借其模拟人类推理过程的能力在业内引起轰动,开发成本相对较低却展现出惊人效果。此次更进一步,聚焦智能体技术,预示着其对AI应用边界的深刻理解。智能体技术的成熟,意味着AI将从简单的问答和内容生成,升级为能主动协助、甚至主导复杂任务的“智能伙伴”,这将极大提升个人和企业的生产力。

OpenAI ChatGPT Projects:优化用户体验

OpenAI同样没有停下创新的脚步,近期正式向免费用户开放了ChatGPT Projects服务。这项功能整合了Canvas和ChatGPT Search网络连接,旨在帮助用户将不同类别的对话整理进专用的主题文件夹,告别以往杂乱、难以检索的对话记录。用户可以为特定项目(如论文撰写、代码开发)创建独立的“对话空间”,在其中添加文件、自定义指令,并限制对话记忆不“跑出”文件夹,从而避免在开展不同领域的对话时被以往的记忆所干扰。ChatGPT Projects的推出,体现了OpenAI在提升用户体验和管理AI交互效率方面的努力,也反映出AI应用日益复杂化、专业化的趋势,要求更精细化的管理工具来适应多样化的用户需求。

智能体技术的真正价值在于其将AI从被动响应工具转变为主动执行者。无论是DeepSeek在多步操作上的探索,还是OpenAI在对话管理上的优化,都指向同一个方向:让AI更智能、更易用、更高效地服务于人类。未来,智能体将成为连接数字世界与物理世界的关键桥梁,释放巨大的创新潜力。

人形机器人:物理世界的智能延伸与产业变革

人形机器人是人工智能与物理世界交互的终极体现,其发展不仅关乎技术突破,更预示着对传统劳动力结构和社会生产模式的深远影响。近期,特斯拉和Figure AI在人形机器人领域再次展现了令人瞩目的进展。

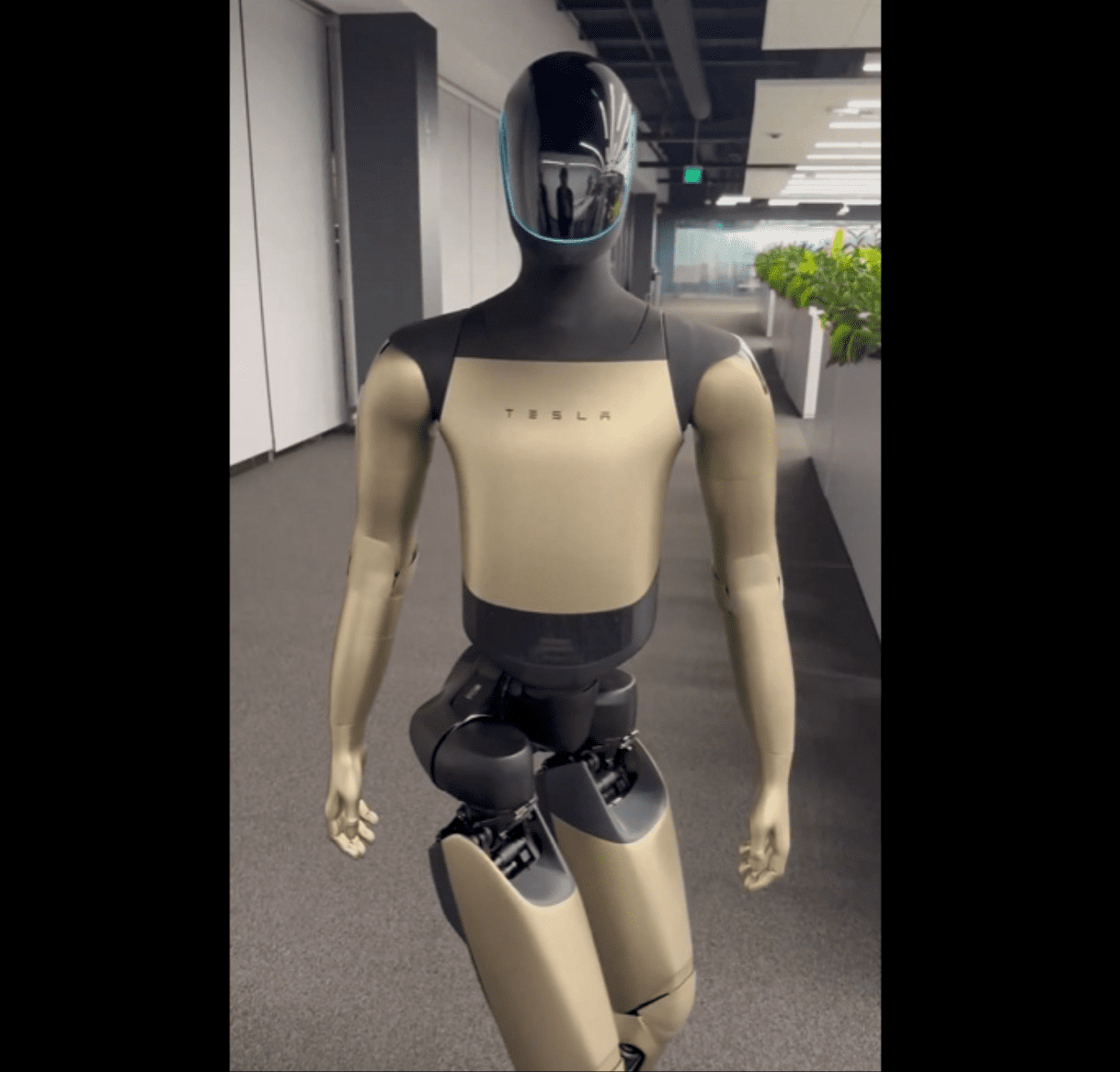

特斯拉擎天柱的「金色」进化:迈向物理智能革命

埃隆·马斯克旗下的特斯拉擎天柱(Optimus)人形机器人再次成为焦点。Salesforce创始人Marc Benioff分享的视频中,展示了全新金色外观、更精简设计的Optimus。视频中最引人注目的细节是其几乎与人类无异的“手部”,这标志着机器人在精细操作和灵活性方面取得了显著进步。马斯克本人将其描述为“生产力核爆级突破”,认为它能够替代价值20万-50万美元的人类工作。Optimus的进展表明,人形机器人正加速迈向实用化阶段,其在工业制造、物流搬运等重复性、体力密集型工作中的应用潜力巨大。随着其行走、抓取、感知能力的不断提升,物理智能革命的号角已然吹响,预示着未来数十年内,机器人将深度融入人类社会,重塑劳动力市场。

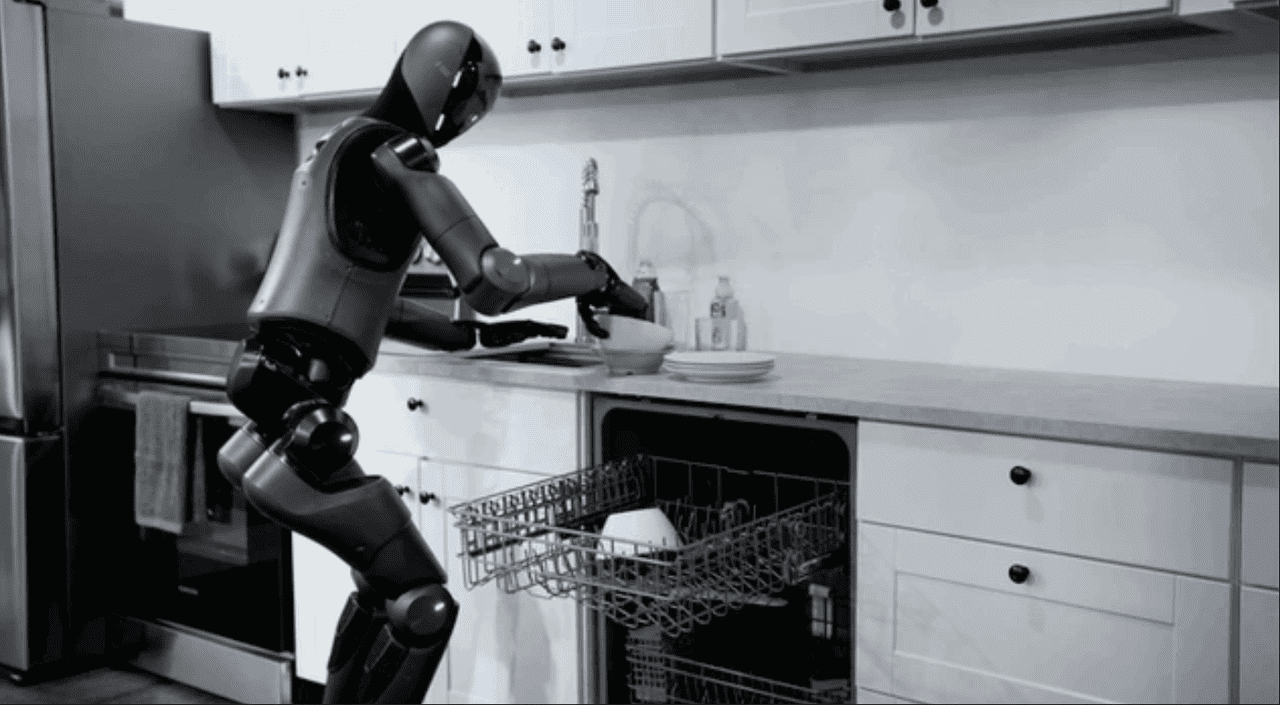

Figure 02的日常任务突破:精细操作的挑战

无独有偶,Figure AI公司的人形机器人Figure 02也展现了惊人的学习能力。继展示包裹分拣和叠毛巾、衣服等任务后,Figure 02现在学会了使用洗碗机。这项看似简单的家务任务,实则对机器人的感知、抓取和操作精细度提出了极高要求。将餐具从杂乱的堆叠中分离、重新调整角度、双臂协同传递,以及对光滑易碎物品的指尖级精细操作,都考验着机器人的多模态感知与复杂运动控制能力。洗碗机碗架仅厘米级的误差容忍度,更要求机器人具备极高的精准性。Figure 02的进步证明,通过先进的Helix架构和持续的训练,人形机器人能够掌握越来越复杂的日常任务,为未来的智能家居和服务机器人领域开辟了广阔前景。

人形机器人的发展是多学科交叉的复杂工程,融合了人工智能、机械工程、材料科学等前沿技术。其每一次微小的进步,都为我们描绘出更清晰的智能未来图景。然而,如何实现规模化生产、降低成本、确保安全,以及应对随之而来的社会伦理挑战,仍是需要行业共同思考和解决的问题。

科技巨头的深层布局:人才、战略与市场革新

在激烈的全球科技竞争中,顶尖人才的吸引与保留、前瞻性的战略布局以及持续的市场创新,是科技巨头保持领先地位的关键。近期字节跳动和小米的举措,深刻体现了这一点。

字节跳动的AI人才高地:期权津贴与大模型战略

字节跳动近期为旗下Seed部门的大模型方向技术员工发放期权津贴,每月最高价值达13.5万元。这项为期18个月的津贴计划,无疑是其在全球AI人才争夺战中的重要砝码。Seed团队成立于2023年,研究方向涵盖LLM、语音、视觉、世界模型、基础架构等多个前沿领域,其研发的豆包大模型已成功支持豆包、扣子、即梦等50多个应用场景。通过优厚的激励政策吸引并留住顶尖AI人才,字节跳动不仅彰显了其在大模型领域投入的战略决心,也预示着其将持续加大在底层技术研发上的投入,以期在AI浪潮中占据更重要的位置。人才,永远是科技创新最核心的驱动力。

小米的未来十年人才战略:应届生计划的深远意义

小米集团董事长兼CEO雷军宣布,今年7000名应届生已全部报到。小米的“应届生计划”旨在十年内将其中的佼佼者培养成为技术专家或总经理,凸显了小米对长期人才培养和战略储备的重视。为提升员工幸福感,小米还在北京昌平园区附近打造了小米青年公寓,以优惠租金优先供给应届生。这一系列举措表明,小米不仅关注当下市场竞争,更着眼于未来十年甚至更长远的发展。通过系统性的人才培养机制和员工关怀,小米力求构建生生不息的创新源泉,为自身在智能手机、智能汽车和AIoT等多元业务板块的持续领先提供坚实支撑。

科技巨头们深知,在瞬息万变的技术前沿,持续的创新力源于优秀的人才和清晰的战略指引。无论是通过高额期权激励核心技术团队,还是通过完善的培养体系孕育未来领袖,都是为了在未来的科技版图中占据一席之地。

智能出行与未来生活:硬件创新驱动体验升级

智能硬件和出行领域的创新步伐从未停歇,从电动汽车的充电方式到智能设备的形态演进,都在不断刷新用户体验,重塑未来生活图景。

比亚迪的销量目标调整与市场策略分析

近期有消息称,比亚迪已将其2025年销量目标从年初的550万辆下调至460万辆。尽管比亚迪对此不予回应,但这一传闻本身就引发了市场对新能源汽车行业发展节奏的关注。今年前8个月,比亚迪新能源汽车累计销量约为286.39万辆,同比增长23%。即便按照调整后的460万辆目标计算,目标完成率也接近62%,仍是行业内的佼佼者。销量目标的调整,可能反映了市场竞争加剧、宏观经济环境变化或内部战略优化等多种因素。作为全球新能源汽车的领导者,比亚迪在电池技术、DM-i超级混动和刀片电池等核心技术上拥有显著优势,其未来发展策略仍将是行业风向标。

保时捷纯电卡宴的无线充电革新

保时捷宣布未来推出的纯电动卡宴将可选配感应式充电板,实现车辆无线充电。这意味着车主无需再为充电线烦恼,只需将车辆停放在充电板上方,车辆便会自动调节空气悬挂以优化充电间距,并通过全景泊车功能实现精准对位。该充电板支持高达11 kW的充电功率,并通过My Porsche应用追踪充电过程。无线充电技术在电动汽车领域的应用,无疑将极大提升用户的充电便捷性和体验感,预示着电动汽车充电基础设施的未来发展方向。特斯拉Cybercab等也已宣布支持无线充电,表明这一技术正成为高端电动汽车的趋势。

华为Mate系列的全维度扩展:折叠屏与智能大屏

华为在消费电子领域持续发力,推出了多款创新产品。其三折叠屏手机Mate XTs非凡大师在屏幕尺寸、智能交互和影像功能上进行了升级,并首次搭配手写笔,进一步提升了其在高端商务和创意领域的竞争力。更令人瞩目的是,华为将“Mate”品牌拓展至智能大屏市场,发布了最大达98英寸的Mate TV系列产品,定价从8999元至24999元。这一举动标志着华为在屏幕“大”与“小”之间实现了全面覆盖,构建了从个人便携设备到家庭娱乐中心的全场景智慧生态。华为Mate系列的持续创新,不仅展示了其在显示技术、工业设计和软件生态方面的强大实力,也体现了其以用户体验为核心,不断拓展产品边界的市场战略。

奔驰G级敞篷皮卡:豪华越野的独特演绎

梅赛德斯-奔驰宣布即将推出新款G级敞篷版车型,以皮卡姿态呈现,融合了经典敞篷G和Landaulet的设计元素。这款四门皮卡预计将面向全球发售,其车顶可能部分可开启,提供独特的豪华越野体验。这反映了高端汽车品牌在细分市场中寻求差异化和创新,以满足消费者对个性化、极致体验的追求。

总结:多维创新共绘智能未来

当前科技发展呈现出多点开花、深度融合的态势。AI智能体正推动人机交互进入新纪元,人形机器人将物理世界带入智能范畴;科技巨头通过人才和战略布局,持续巩固创新优势;智能出行和硬件则通过技术革新,不断提升用户体验。这些领域的协同发展,共同构建了一个更加智能、便捷、高效的未来社会。面对扑面而来的科技浪潮,持续关注、积极适应并投身其中,将是把握未来机遇的关键。