电池回收的紧迫性与传统方法的困境

当前,全球电动汽车(EV)的迅猛发展正以前所未有的速度改变着交通格局。然而,这一进步的背后,也隐藏着一个日益严峻的环境挑战:未来大量的废弃电动汽车电池如何妥善处理?据估计,到2030年,全球废旧电池的堆积量将达到数百万吨,形成一座座电子垃圾“山脉”。传统的锂离子电池回收方法往往复杂、昂贵且对环境不友好。它们通常依赖于两种主要技术:高温火法冶金和湿法冶金。火法冶金通过高温熔炼分解电池,但能耗巨大,且容易产生有害气体,同时回收到的材料纯度不高。湿法冶金则利用强酸或强碱溶液溶解电池材料,化学试剂的使用带来了水污染和二次废物处理的难题,且流程复杂,对不同类型的电池适应性有限。更重要的是,现有电池设计并未充分考虑其生命周期结束后的回收问题,各组件紧密结合,使得分离和提纯变得极其困难,导致许多有价值的材料最终被填埋。

MIT的创新解决方案:可自解体电解质

面对这一困境,麻省理工学院(MIT)的研究团队提出了一项革命性的“回收优先”设计理念。该团队不再局限于单纯提升电池性能,而是将目光投向了电池的整个生命周期,从材料选择和结构设计之初就融入了回收考量。他们的核心创新是一种新型的可自解体电解质材料,旨在简化电池报废后的分解和回收过程。传统电池的电解质通常是易燃且随时间降解为有毒副产物的液态或凝胶状物质,其回收处理难度大。MIT研究人员另辟蹊径,聚焦于一种名为芳纶两亲物(Aramid Amphiphiles, AAs)的分子类别。这类分子在水中具有自组装特性,其化学结构和稳定性类似于著名的防弹材料凯夫拉(Kevlar),赋予了材料卓越的机械强度。

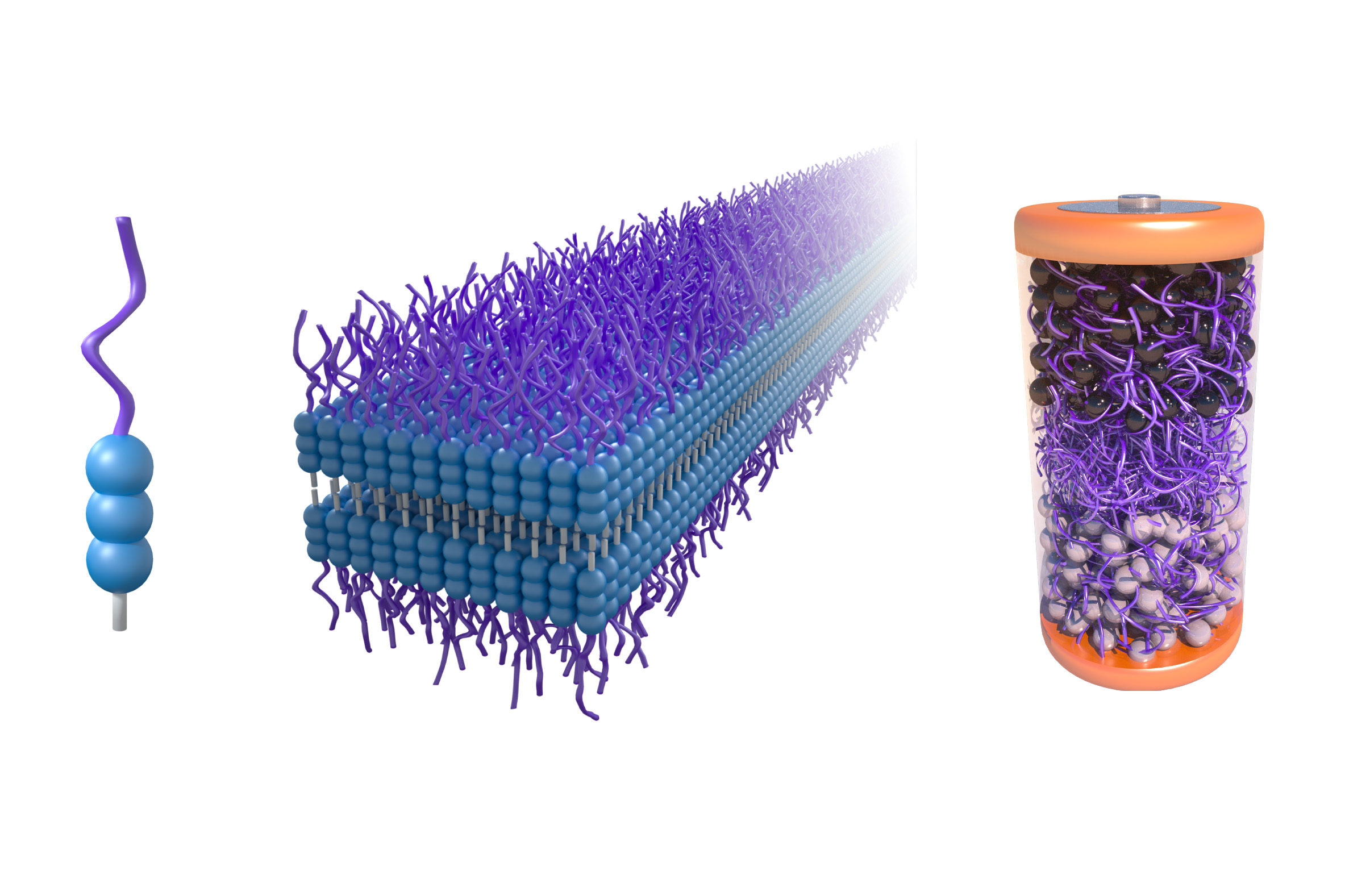

该团队进一步巧妙地将聚乙二醇(polyethylene glycol, PEG)这一能够传导锂离子的功能基团整合到AA分子的末端。当这些经过特殊设计的AA分子暴露于水中时,它们能够自发地组装成纳米带(nanoribbons)。这些纳米带表面富含离子传导的PEG,底部则通过紧密的氢键模拟凯夫拉的坚固性。这种独特的结构不仅赋予了材料优异的机械稳定性,使其能够承受电池制造和运行过程中的应力,还确保了锂离子能够在纳米带表面高效传导。这种通过分子工程实现材料自组装和离子传导的创新,为设计下一代高性能且易于回收的电池材料奠定了基础。

自组装与电池解体的“魔法”

MIT研究团队的灵感来源颇具趣味。论文第一作者Yukio Cho博士回忆起童年时看电影《哈利·波特》中邓布利多教授仅挥动魔杖便能清理破旧房屋的场景,这激发了他对“像魔法一样”简化回收过程的设想。当他看到Ortony教授关于分子如何自组装成复杂结构而后又能恢复到原始形态的演讲时,他不禁思考,这是否也能应用于电池回收。

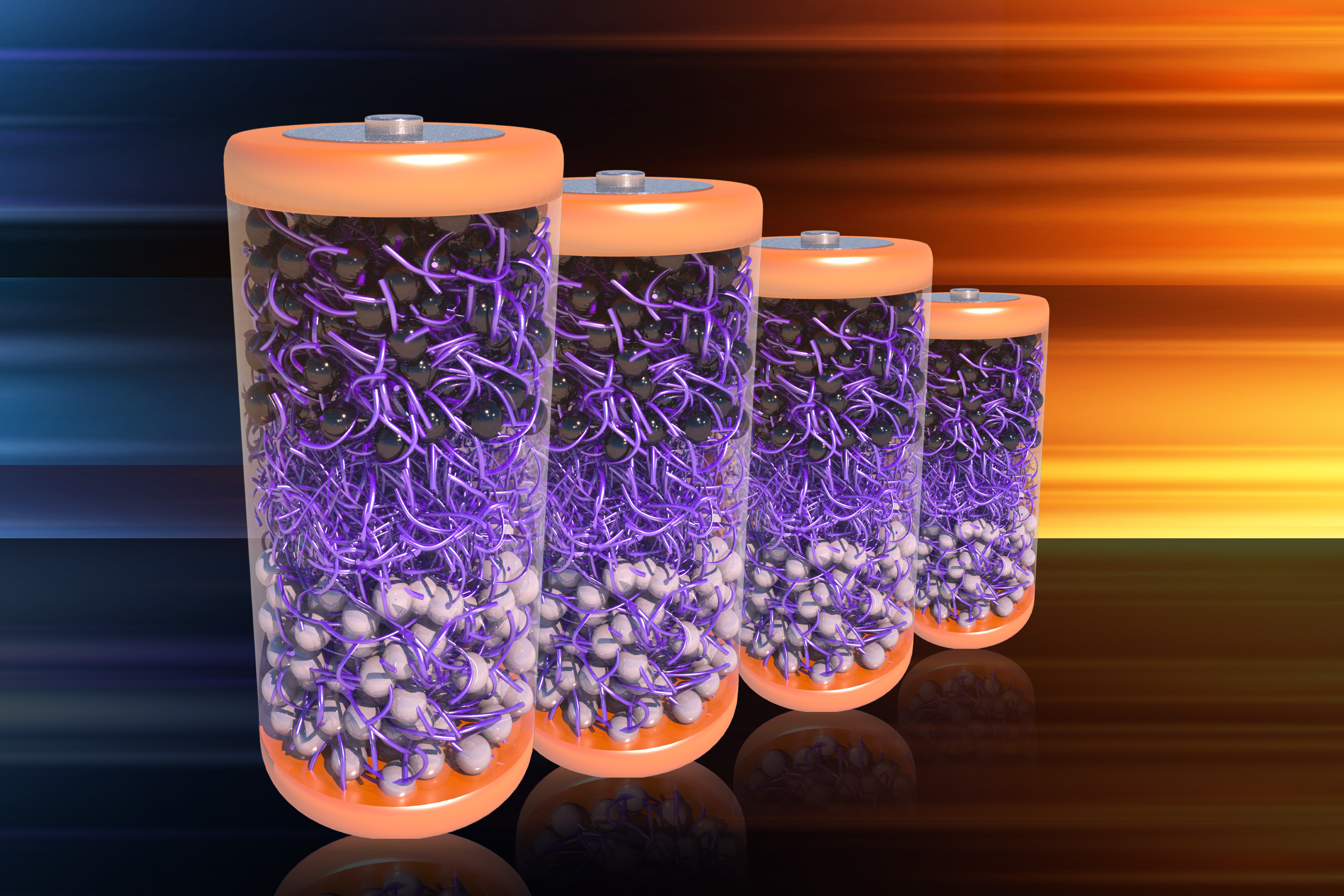

正是这一想法催生了可自解体电解质的诞生。当AA分子被添加到水中时,它们会在短短五分钟内自组装形成数百万个纳米纤维,使溶液变得像凝胶一样,表明这些纳米纤维已经彼此缠结。这种自组装行为使得材料的规模化生产成为可能。随后,这些纳米带可以经过热压处理,形成固态材料,作为电池的电解质层。电解质在电池中扮演着至关重要的角色,它不仅连接着正负电极,还是锂离子在两者之间穿梭的“高速公路”。

这项创新的关键在于,当电池寿命终结时,研究人员只需将电池浸入简单的有机溶剂中,电解质材料便能迅速解体,恢复到其原始的分子状态。Cho博士将其比喻为“棉花糖遇水即溶”的场景。这种快速解体效应意味着,作为连接层的电解质一旦分解,整个电池结构便会自然松散,使得阴极和阳极等其他组件能够轻松分离。这种方法避免了传统回收中对电池进行物理破碎或使用腐蚀性化学品的必要,极大地简化了后续的材料分选和提纯工作,为实现真正意义上的电池组件独立回收提供了可行途径。

性能验证与面临的挑战

为了验证这种新型电解质的实际效能,研究团队对其机械强度和韧性进行了全面测试,结果表明该材料能够承受电池制造和运行过程中产生的应力,具备作为电池组件的结构稳定性。他们进一步构建了一个固态电池单元,其中阴极采用磷酸铁锂(lithium iron phosphate),阳极采用钛酸锂(lithium titanium oxide),这些都是当前电池中常见的材料。实验证明,该纳米带电解质能够成功地在电极之间传导锂离子,使电池正常工作。

然而,研究也揭示了其性能上的一个关键限制:在快速充电和放电过程中,一种名为“极化效应”(polarization)的副作用限制了锂离子向电池电极的移动。这导致该材料作为完全电解质时,其性能表现尚未达到当今商业化黄金标准电池的水平。Cho博士坦言:“锂离子沿着纳米纤维的移动一切正常,但将锂离子从纳米纤维传输到金属氧化物电极似乎是整个过程中最迟缓的环节。”

尽管存在性能上的不足,研究团队强调这仅仅是一个“概念验证”。Cho博士表示:“我们并非声称这种材料解决了所有问题。我们的电池性能并非顶尖,因为我们在这篇论文中仅将此材料作为整个电解质使用。但我们设想的是,将这种材料作为电池电解质中的一个层级来应用。它无需构成整个电解质,便能启动回收过程。”这意味着,未来可以通过与其他高性能电解质材料结合使用,或对其分子结构进行进一步优化,以兼顾高性能与易回收性。这种渐进式集成的方法,为该创新材料的实际应用提供了更具弹性的路径。

循环经济视野下的深远影响

这项“回收优先”的电池设计方法,对于推动全球循环经济和实现可持续发展具有深远意义。它不仅仅是关于一种新材料的发现,更是一种思维模式的转变——从“摇篮到坟墓”的线性经济模式转向“摇篮到摇篮”的循环经济模式。通过在设计阶段就植入回收基因,MIT的这项研究有望显著降低电池回收的经济和环境成本,提高有价值金属(如锂、钴、镍)的回收率,减少对原始矿产资源的开采依赖。

特别是对于锂这种战略性金属,其全球供应的安全性和价格稳定性日益成为关注焦点。如果能够大规模高效回收废旧电池中的锂,其效果将如同在美国本土发现新的大型锂矿。Cho博士指出:“人们正逐渐认识到这一点的重要性。如果能大规模回收锂离子电池废料,其效果将等同于在美国开设新的锂矿。此外,每块电池都需要一定量的锂,因此推断电动汽车的增长,我们必须重复利用这些材料,以避免锂价格的大幅飙升。”这不仅有助于保障国家层面的资源安全,也能在全球范围内缓解因资源稀缺而引发的供应链紧张和价格波动。

这项技术还有助于减少电子垃圾的填埋量,降低与电池生产和报废相关的环境污染,从而促进清洁能源和绿色产业的进一步发展。它为电池制造商提供了一条清晰的路径,以开发更具环境责任感的产品,满足消费者和监管机构日益增长的可持续发展需求。

未来展望与产业路径

目前,研究团队正积极探索如何将这类可自解体材料整合到现有的电池设计中,以及将其应用于新的电池化学体系。将实验室的突破性成果转化为规模化的工业应用,通常面临诸多挑战,其中之一便是改变现有供应商和制造商根深蒂固的生产流程和设计理念。Cho博士坦言:“要说服现有供应商采取截然不同的做法是非常具有挑战性的。”然而,他认为对于未来五年或十年内可能出现的新型电池材料而言,将这种回收设计从一开始就融入其中会更容易实现。

这意味着,该研究的真正价值可能将在下一代电池技术中得到更充分的体现。随着固态电池、钠离子电池等新兴技术的不断成熟,为这种新型电解质的集成提供了更广阔的平台。未来的工作将集中在优化材料性能,提高锂离子传输效率,同时保持其易解体特性。这需要材料科学、电化学、工程学等多个学科的深度交叉合作。此外,政府部门的政策支持、科研机构的持续投入以及产业界的积极采纳,都将是推动这项技术从“概念验证”走向“商业化落地”不可或缺的因素。

从长远来看,MIT的这项研究不仅为电池回收技术带来了颠覆性变革,也为其他高科技产品的循环设计提供了宝贵的启示。它提醒我们,真正的可持续创新,需要将产品的整个生命周期纳入考量,从源头设计上解决环境问题,从而构建一个更加高效、环保和资源节约型的未来。