中国互联网各大电商平台,大多已形成了各自成熟的商业模式与“套路”。然而,小红书在电商领域的发展,却展现出一种独特的、谨慎的“原生”探索路径。面对传统电商的“多快好省”逻辑,小红书选择了一条回归“人”的价值,构建“有原生性商业系统”的道路,尽管这曾被外界视为“社区包袱”过重,发展节奏缓慢。

小红书对电商的思考与实践由来已久,但其真正的突破点在于对“人”的深层理解与运用。平台始终坚信,那些鲜活的、具有表达欲的个体——无论是买手、主理人还是普通用户——是其商业生态中最独特的资产。

小红书“市集”:从人本逻辑到场域重构

买手与主理人模式的基石作用

小红书的电商之路,起初以零散的“笔记挂链”形式存在,交易体验缺乏确定性。真正让其电商模式找到方向并实现突破的,是“买手”模式的成功。董洁、章小蕙等头部买手的崛起,颠覆了传统电商基于搜索和比价的交易逻辑,转而构建在信任和品味之上。买手们凭借其专业知识、生活阅历和审美倾向为用户精选商品,其粉丝群体甚至将其视为购物的“手替”。这种模式的核心,在于将“人”这一关键变量,升华为电商系统的核心驱动力。

在此基础上,小红书进一步衍生出具有社区原生性的“主理人模式”。无数在小红书社区中成长起来的博主,本身就是特定生活方式的深度实践者。他们的分享即是生活本身,所推荐或创造的商品也根植于其独特的生活方式。例如,线下市集上出现的“占春衣物”主理人,坚守手工定制,以匠心对抗快时尚;“皮杰&小睡玩桌游”这对情侣,将爱好转化为职业,不仅设计桌游,更通过买手店分享乐趣。这些买手与主理人及其品牌,共同构筑了小红书电商独特的供给侧。

交易碎片化挑战与“场”的呼唤

然而,这种以“人”为核心、将购买场景深度融入社区内容流的模式,也带来了一项固有挑战——交易的碎片化。用户在浏览笔记、观看直播时被“种草”并顺手下单,虽然体验流畅,但整个交易过程却高度分散。这种碎片化使得用户的购物心智难以形成,商家也面临着不稳定的经营预期。当用户产生明确的购物意图时,他们往往疑惑“在小红书上买东西,我该去哪里?”同样,对于商家而言,除了在内容场域中与众多创作者竞争流量,是否还存在一个更聚焦于交易的稳定经营环境?

这正是小红书“市集”功能诞生的根本原因——为那些鲜活的“人”及其背后的“货”,提供一个稳定、集中的“场域”。小红书电商团队旨在通过“市集”,为用户创造一个“看得见、摸得着”的场景来感知其电商生态。它将过去分散在信息流中的购物体验,沉淀为一个更加集中的产品,并通过将入口置于App首页最醒目的位置,以此构建用户的购物心智。平台期望,当用户渴望购买有趣、有设计感、有故事的商品时,能够自然而然地想到小红书的“市集”。这一战略举措,实质上是补齐了电商“人、货、场”三大基本要素中缺失的“场”这一环,在优化用户体验的同时,也为买手和商家提供了一个更聚焦商品力、审美和用户情感连接的经营阵地,而非仅仅是流量运营的竞技场。

深度解析“市集”:非标、互动与情感共鸣

小红书选择“市集”而非更常见的“商城”或“橱窗”等词汇,其背后蕴含着对电商体验的深层思考。“市集”一词天然带有“逛”、“发现”、“互动”和“非标”的属性,这与传统货架电商追求“效率”和“比价”的逻辑形成了鲜明对比。在传统货架电商中,用户的行为路径通常是“搜索-比价-下单”,目标明确,效率至上。而在小红书,用户的行为模式则更倾向于“无目的刷和逛”。“市集”正是为了承载这种漫无目的的发现式购物体验而生。

“逛感”体验与推荐机制的创新

这种理念直接体现在“市集”的产品设计和推荐逻辑上。初期测试中,传统的白底图商品流被普遍反馈为“过于无聊,如同刷广告”。这促使小红书迅速迭代,在产品形态中融入了大量的笔记、买手橱窗和各类优质内容。“市集”不再单纯基于购买行为和爆款进行推荐,而是深度打通了用户在社区的兴趣数据,从而为他们推荐生活中真正感兴趣的商品。最终呈现的“市集”以双列信息流的形式展现,其中既包含商品,也穿插着笔记和直播。顶部的导览分类除了常规商品类目,还包括“日咖夜酒”、“季节穿搭”这类小红书风格的生活方式标签,以及“直播”、“买手橱窗”等功能性入口。互联网产品设计中,“单列为刷,双列为逛”是普遍认知。显然,“市集”的设计旨在强化用户的“逛感”,而非仅仅是面对纯粹的货架。这背后,反映了小红书团队对新一代消费趋势的判断——消费者不再仅仅为功能买单,更愿意为体验、情绪和认同感付费。消费行为正从“按需购买”转向“为爱买单”。

“附近感”与“人情味”的线下映射

小红书在上海举办的线下市集活动,可以被视为这种消费体验的线下“原型”。例如,在“寰宇游牧”摊位,消费者不仅能看到民族风情的配饰,还能聆听哈萨克族传统民乐,甚至亲手体验羊毛毡制作。创始人作为哈萨克族游牧文化的传承者,分享的正是其所热爱的生活方式。在主打T恤和童趣设计的“grapeCASA”摊位,主理人邀请手工阿姨现场为消费者DIY,选择喜欢的字母和数字切片,创造独一无二的T恤。

这种体验,可以概括为“附近感”和“人情味”。“附近感”并非地理上的远近,而是一种心理上的亲近。当用户在“特冒头有机农场”的摊位上,听着主理人(一位前星级酒店主厨)分享不同番茄的风味,品尝着新鲜果实,用户与食物、生产者之间的距离被无限拉近。所购买的不再是一个标准化商品,而是一个有源头、有故事、有情感连接的“作品”。

“人情味”则体现在商家与用户之间“朋友式”的互动中。传统电商中,买卖双方的交流多限于售前咨询和售后服务。但在小红书的市集里,互动本身就是体验的一部分。例如,在“皮杰&小睡玩桌游”的摊位前,主理人带领消费者现场玩起桌游;“植物燃料”的摊位上,人们通过“木箱触感猜果蔬”游戏互动;而“an action a day”瑜伽服品牌的摊位,创始人则邀请设计师、博主、花艺师等不同领域的品牌用户共同创作。这些场景充分展现了商业世界中“线下活动”所带来的“共振感”对交易的积极意义,也印证了线上平台如果能创造出具备“共振连接性”的场域,同样具有重要的价值。这正是小红书“社区与人”特性所具备的原始资源,要打开电商的“原生系统”,就必须充分利用这种与交易相关的“更长、更丰富的上下文”。

破译“市集”本质:丰富上下文与增量价值

小红书“市集”的本质,在于电商的需求与供给之间,创造了更为丰富的“上下文(Context)”。在传统货架电商中,一件商品的上下文可能仅限于价格、参数、销量和评价。但在小红书的“市集”里,商品的上下文被极大丰富:它可能是一位买手的精心挑选与专业讲解,可能是一位用户的真实分享,也可能是品牌主理人关于设计理念的娓娓道来,甚至是一种由社区催生的全新生活方式。

例如,同样是一串手串,在其他电商平台,它或许只是一个视觉美观、明码标价的SKU;但在小红书,它可能关联着“当红手串大赏”的市集活动、无数年轻人关于“盘串”与“静心”的讨论,以及主理人探访原产地、挑选材质的故事。这些丰富的“上下文”,使得商品超越了其物理属性,被赋予了文化、情感和社交价值。

上下文丰富度:重塑供需匹配

丰富的上下文,使得供需匹配的逻辑发生了根本性变化。理解和捕获用户的深度需求,需要来自用户更丰富的上下文信息。同时,平台也可以通过“发射”更丰富的上下文,在用户的一次点击、停留、收藏、点赞、评论、参与等互动中,去“碰撞和反射”出用户心中真正的需求上下文。这不仅提升了匹配效率,也带来了新的增量空间。小红书的社区生态,恰好有机会为电商提供最丰富、最动态的“上下文”场域,这正是其最为独特的优势。当“人”和“场”的问题通过“市集”的形态完成闭环后,“货”的引力场也开始真正显现。

“好货”策略与原生增长空间

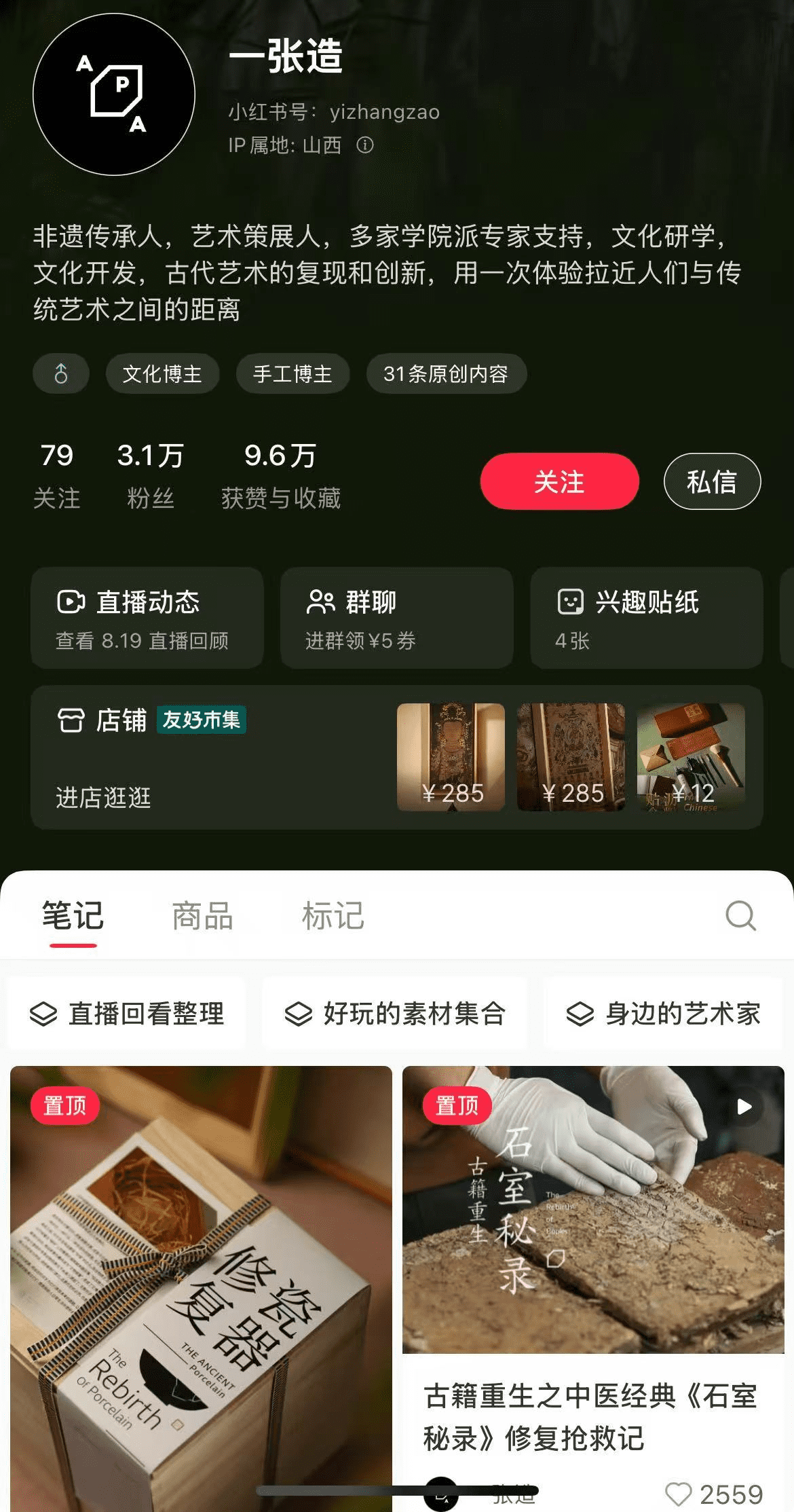

归根结底,电商的本质依然是“货”。小红书团队期望引入中国各地的高品质商品,让用户形成“小红书上的东西是好货”的无意识认知。这里所追求的“货”,并非大平台通过低价爆款驱动的产品,而是那些真正高品质、有设计、有故事且价格合理的商品。“市集”这种形态,天然适合承载有故事、有设计的非标品生长。例如,“一张造”这个品牌,创始人是文物修复专业出身,他们将博物馆中厚重的“古籍修缮”、“瓷器金缮”转化为年轻人可随时体验的DIY微缩手工盒。这类“好货”,在传统的流量分发逻辑下可能难以被发现,但在小红书的“市集”里,却能精准触达那些对传统文化、对手工体验感兴趣的用户。

为吸引更多此类“新供给”,小红书推出了一系列扶持政策,例如“百万免佣计划”,旨在为商家前100万的交易额免除佣金,从而降低新商家和微型商家的经营成本。这一系列动作,共同构建了小红书对其“原生商业生态”的深层思考。当“人、货、场”的飞轮开始转动,“市集”便不再仅仅是一个App入口,它更是一个上下文丰富的消费场域,不仅连接交易,更承载着新一代消费者的文化和生活方式。小红书市集的目标,不仅在于优化现有交易,更在于打开巨大的“增量”空间。增量越大,商业系统的原生性就越强。

小红书“市集”的上线,标志着其在电商领域交付了一个从0到1的“原生思考”。如果能在未来一到两年内,将“市集”真正打造成为一个上下文丰富、用户心智清晰的消费场域,那么小红书确实能够提供一个与众不同的电商解决方案。这也许将实现小红书电商团队的终极目标:让“市集”成为用户打开、使用并爱上小红书的第二个核心理由。短期内,小红书电商的GMV可能不会爆发式增长,但作为一个活力充沛的平台,小红书对于创造一个原生性强、能带来商业和社会价值新增量的商业系统的追求,是一种值得坚持的“商业审美”。