突破线性思维:ChatGPT会话分叉功能的深远影响

近日,OpenAI向所有ChatGPT网页版用户推出了一项备受期待的创新功能——会话分叉。这一更新允许用户在任何对话节点创建并探索多个平行分支,无需担心丢失原始上下文或从头开始,从而深刻改变了人机交互的模式。这项功能不仅提升了用户与AI协作的灵活性与效率,更作为一种强大的提示,提醒我们人工智能聊天机器人作为可塑性工具的本质,而非拥有固定观点或人格的实体。

会话分叉机制解析与应用场景

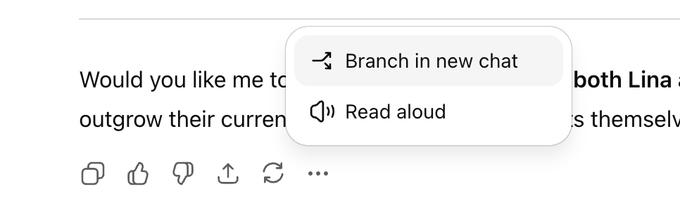

会话分叉的运作原理直观而高效:用户只需将鼠标悬停在ChatGPT对话中的任意消息上,点击“更多操作”,然后选择“在新聊天中分叉”,即可轻松创建一个全新的对话线程。这个新线程将完整继承原始对话至该特定节点的所有历史记录与上下文,而原始对话则保持完整无损。这种设计理念,类似于在不影响原稿的前提下,创建“文档副本”进行编辑,为用户提供了极大的自由度。

例如,一个营销团队在构思广告文案时,现在可以从同一个初始设定出发,创建多个独立分支,分别测试正式语调、幽默风格或完全不同的策略。这使得创意探索过程变得更加迭代和多元化,大大加速了从构思到落地的效率。在研究领域,学者们可以针对同一问题,在不同分支中探索不同的分析方法或理论框架,从而获得更全面的洞察。

弥补传统线性对话的不足

长期以来,人工智能模型受限于其线性对话界面,用户若想尝试不同方向或回溯某个节点进行修改,往往不得不覆盖现有对话历史或重新开始,这无疑增加了操作的复杂性和用户的认知负担。特别是在处理涉及多层次、多子任务的复杂场景,如头脑风暴、结构化知识学习及大型项目分析时,线性交互模式的弊端尤为突出。

清华大学与北京理工大学研究人员在2024年的一项研究中指出,线性对话界面迫使用户“反复比较、修改和复制先前内容”,这不仅消耗了大量精力,也降低了整体工作效率。ChatGPT的会话分叉功能正是为解决这一痛点而生,它通过提供非线性的探索路径,显著减少了用户在迭代过程中的认知损耗,使得AI辅助任务的执行更为流畅和高效。

对标版本控制:开发者视角的共鸣

对于软件开发者而言,会话分叉功能无疑带来了强烈的共鸣。许多开发者已将其与Git等版本控制系统进行类比。在Git中,程序员可以创建独立的代码分支来测试新的功能或修改,而不会影响主代码库的稳定性。这种并行开发模式,在AI对话中得到了完美复刻。

开发者们现在可以针对同一个初始提示,在不同分支中尝试不同的提示工程策略或模型参数,以找出最优的解决方案,同时保留所有的实验记录。这种“非破坏性”的探索方式,极大地便利了AI辅助编程、代码审查以及系统架构设计的迭代过程。尽管OpenAI强调此功能是应用户要求推出,但值得注意的是,AI行业内早有先例,Anthropic公司的Claude模型已在一年前就提供了类似的对话分支能力。

超越拟人化陷阱:AI作为工具的本质

许多ChatGPT用户在与AI聊天机器人互动时,往往会不自觉地采取拟人化的方式,将其视为具有稳定个性的对话者,甚至会询问“它的意见”或将AI的回答视为权威。这种拟人化倾向,虽然在一定程度上满足了人类的交流习惯,却可能限制了AI工具的真正潜力,使人们倾向于接受AI生成的一个单一视角,而非积极探索多种分析路径。

会话分叉功能恰恰是打破这种拟人化陷阱的有力工具。它通过直观的视觉反馈和操作机制,持续提醒用户AI的模拟视角是可变的、可修改的,并且高度依赖于用户的输入与引导。正如行业白皮书所强调,当我们将大语言模型(LLM)视为增强自身思想的工具,而非一个替我们完成工作的“人”时,我们才能真正发挥其处理能力,通过迭代优化其连接信息的能力,并从不同对话会话中探索多重观点,而非仅仅接受一个虚构叙述者的权威见解。

赋能用户引导与风险认知

会话分叉的引入,进一步强化了用户在人机协作中的主导地位。用户不再是被动地接收AI输出,而是积极地引导AI模型的生成过程,使其沿着预设的或探索性的路径发展。每一次分叉都代表着一次新的尝试,一次对AI响应的深度干预和方向调整。这种交互模式,将AI模型的强大计算能力与人类的战略思考和批判性判断有机结合,从而实现更高效、更富有创造力的成果。

然而,即使是拥有会话分叉这样强大的功能,用户仍需保持清醒的认知。ChatGPT在数据集未充分覆盖的领域仍可能出现“一本正经地胡说八道”(confabulation)现象,尤其是在用户非专业领域,AI的输出可能存在误导性。因此,用户在利用分叉功能探索多样化观点的同时,必须结合自身的专业知识和批判性思维,对AI生成的信息进行核实与甄别。会话分叉是增强探索的工具,而非免除审视的捷径。

总而言之,ChatGPT的会话分叉功能不仅是一项技术进步,更是对人机协作模式的一次深刻重塑。它鼓励用户超越线性思维的束缚,以更灵活、多维的方式与AI进行交互,从而释放出更大的创造力与生产力。未来,随着AI技术的不断演进,我们有理由相信,这种以用户为中心、强调工具属性的交互模式将成为主流,推动人工智能在各个领域实现更为深远的赋能。