具身智能新篇章:自变量机器人如何定义未来

具身智能领域正经历前所未有的关注与资本涌动,其发展轨迹与突破性进展,正逐步重塑我们对机器人潜力的认知。近日,自变量机器人宣布完成近10亿元A+轮融资,这一里程碑式的事件,不仅标志着公司发展进入快车道,更透露出具身智能赛道深层次的产业变革信号。

本轮融资由阿里云、国科投资领投,国开金融、红杉中国、渶策资本等知名机构跟投,老股东美团战投、联想之星、君联资本持续加码。这种由互联网战投、大美元基金、以及大国资构成的“多元资本聚合”态势,在一个单一具身智能标的上形成“同频注资”,其背后逻辑值得深思。这并非短期概念热度的盲目追逐,而是基于对自变量机器人深厚技术壁垒与广阔商业化前景的精准研判,对具身智能产业未来演进方向的深度战略布局。

特别是阿里云,作为国内少数兼具AI大模型底层能力与产业场景链接优势的云厂商,其此前在具身智能领域长期保持审慎观望。此次选择自变量机器人作为赛道首投对象,无疑是看中了其核心技术实力,以及对具身智能产业价值“分水岭”时刻的准确把握。这笔近10亿元的资金注入,无疑将为自变量机器人在技术研发、人才引进和市场拓展方面提供强大支撑,加速其在具身智能领域的领导者地位巩固。

智能之“脑”:理解物理世界深层语义的关键

从产业视角审视,具身智能的演进已进入“脑力角逐”的关键阶段。过去,许多机器人系统受限于“三重限定”——场景限定于预设环境、动作限定于固定轨迹、任务限定于单一指令,导致其在真实复杂物理世界中的表现远低于预期。这种“勉强能用”的状态与产业界对“通用好用”的期待之间存在显著落差。问题的核心在于,传统机器人“大脑”仅能进行表层物理世界理解,识别可见的物体形态与空间位置,却无法“读懂”物理世界的“潜台词”。这意味着它们难以进行深层语义理解和复杂因果推理,从而无法对突发情况做出实时、灵活的响应。

自变量机器人通过率先实现端到端具身思维链推理框架,有效填补了这一关键空白。其自主研发的“WALL-A”系列VLA(Vision-Language-Action)操作大模型,构建了一个统一的认知与行动框架。这一模型能够同时处理多模态感知信息(视觉、语言等)、进行高级推理,并直接生成精细的动作执行指令。更重要的是,WALL-A模型实现了跨模态的因果推理和行动决策,让机器人不仅能够感知和执行,更能像人类一样进行复杂思考和工作,从而在真实物理环境中展现出前所未有的适应性和鲁棒性。

这种端到端的具身思维链推理,使模型能够将语言理解、视觉感知与动作执行紧密结合,形成更接近人类思维的完整推理闭环——模型自主决策、执行、探索和反思。这不仅成功突破了多步骤长序列任务的瓶颈,还让自变量机器人在部分未经过训练的新任务类型中展现出令人惊叹的零样本泛化能力。这意味着机器人不再需要针对每个新任务进行单独编程或大量数据训练,而是能够基于其通用智能进行举一反三,极大提升了其在未知环境中的适应性和应用潜力。

开源赋能:具身智能“GPT时刻”的中国路径

当前,具身智能产业面临一个显著的“期待与现实错位”现象。一方面,外部市场普遍期待一个能快速激活万亿级产业空间的“GPT时刻”降临;另一方面,产业内部却深陷“重复造轮子”的低效循环。企业各自为战,在底层算法框架、基础感知模块、运动控制逻辑上投入大量重复资源,难以形成合力,导致技术落地进度远滞后于市场预期,成为行业隐性痛点。

打破这一困局,开源是至关重要的破局抓手。然而,并非所有“开源”都能真正承担产业破壁的重任。业内长期存在“真开源”与“假开源”的本质分野。一些企业的“开源”仅限于开放表层代码片段或阉割版模型,核心训练框架、预训练权重、关键参数等仍处于封闭状态,开发者难以进行深度二次开发;或附加严苛的商用授权限制,无法真正构建开放共创的技术生态。“真开源”的核心在于,它能让开发者从“直接使用”迈向“迭代优化”,最终实现“场景创新”,共同构建并分享技术价值。

在完成近10亿融资的同时,自变量机器人出人意料地同步开源了其大规模真实数据训练的具身基础模型WALL-OSS。此次开源展现了极高的彻底性,提供了一整套完整可复现的具身大模型方案,包括预训练模型权重、训练代码、数据集接口,乃至详细部署文档。这意味着开发者可以在自己的机器人平台上直接运行并打通闭环流程。相较于此前具身领域唯一可用的开源模型Pi0,WALL-OSS在开放程度和完整性上实现了跨越式突破,其提供的不仅是一个模型,更是一个完整的技术栈。

WALL-OSS的独特之处在于:首先,它基于自采的大规模真机数据进行训练,确保了数据的多样性和高质量。其次,在模型架构上,创新性地设计了“共享注意力 + 专家分流 (FFN)”架构,有效提升了模型处理多模态信息的能力和效率。第三,在训练方式上,首创“先离散、后连续、再联合”的多阶段训练范式,优化了模型的学习效率和泛化性能。最后,通过统一跨层级思维链,实现了高层决策与底层执行在单一可微分框架内的无缝切换,赋予模型强大的跨层级抽象推理能力。

自变量机器人对WALL-OSS进行了严格的ID(分布内)和OOD(分布外)评测,结果均验证了其卓越性能。例如,在指令描述、动作动词、物体方位等发生变化的OOD场景下,WALL-OSS仍能保持高成功率和指令遵循度。在需要细分指令的长程任务上,WALL-OSS显著优于扁平化策略的基线模型(如π0-flat)。在需要链式思维(CoT)的推理类任务上,WALL-OSS同时优于π0-flat和pi-gpt-prompt等强基线。此外,在空间VQA、定位和场景描述等多模态基准测试中,WALL-OSS表现出色,成功保留并强化了VLM的核心能力。通过这种“真开源”策略,自变量机器人将自身的技术优势转化为产业协同动能,加速具身智能从“技术单点突破”向“产业工程化落地”的关键跃迁,为行业真正迎来“GPT时刻”奠定了坚实基础。因此,业界有“硬件看宇树,大脑看自变量”的说法,正是对自变量在具身智能“大脑”领域领导力的最佳注脚。

软硬一体:AI重新定义硬件的演进路径

当具身智能大模型在物理世界中展现出“能力涌现”时,一个新的核心问题随之浮现:现有的硬件体系是否仍然适配于这些“进化后”的大脑?在自变量机器人看来,AI的发展不仅仅带动了软件水平的飞跃,更在深层次上影响着硬件性能的设计与发展方向。换言之,在判断硬件是否适配时,机器人的“大脑”或许比人类更具发言权。

单纯专注于大模型研发,或仅限于硬件制造,都可能很快触及发展的天花板。例如,即使商业化能力强劲如宇树,也曾面临大脑“缺位”的行业争议。自变量机器人始终坚持软硬一体化的发展策略,并成功打造了“模型原生”的本体结构,确保硬件与大模型之间的高度协同与优化。这不仅仅是简单的集成,更是深度融合,使硬件成为大模型在物理世界中高效执行任务的延伸。

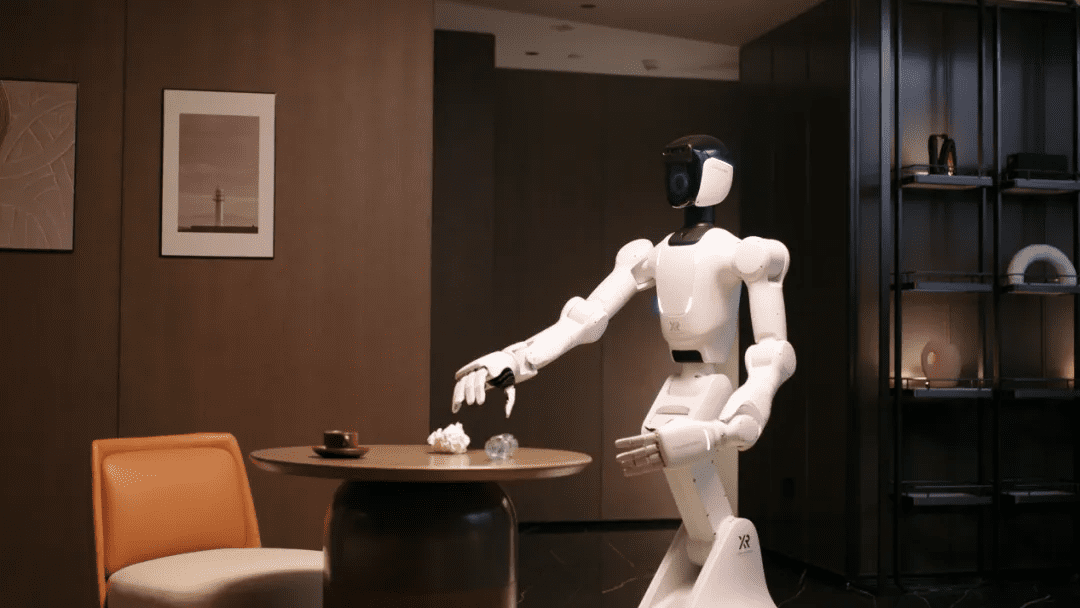

今年新发布的“量子2号”机器人本体,正是这种“模型原生”理念的典范。它的五指灵巧手采用先进的仿生结构设计,单手拥有高达20个自由度,能够感知细微的压力变化,实现精细化操作。基于臂手一体化外骨骼技术,自变量首创了行业领先的“仿人机械臂+高自由度灵巧手”一体化全身遥操方案。这套系统不仅能高效采集高质量、多样化的数据反哺模型训练,更重要的是,它将与自研大模型深度融合,真正进入到现实场景中落地应用,实现模型能力与物理世界的无缝交互。

在过去不到半年的时间里,自变量机器人已实现了机器人本体整机、高自由度灵巧手、外骨骼遥操数采设备等全栈自研。这种快速的全栈自研能力,不仅体现了其卓越的工程实力,更确保了软硬件的深度协同与优化,为具身智能的规模化落地奠定了坚实基础。

商业化定力:以技术快进回应产业期待

无论是近10亿元的A+轮融资加持,还是具身智能基础模型的彻底开源,都再次印证了自变量机器人“加速度”发展的鲜明特征。其技术迭代速度令人瞩目:2024年3月,成立仅三个月的自变量机器人便推出了国内首款以具身智能基础大模型为核心的复杂操作系统;短短三个月后,该模型在特定任务中展现出少样本学习与自发跨任务迁移能力。同年10月,其进一步研发出当时参数规模领先的具身智能通用操作大模型Great Wall系列(GW)之WALL-A,公开的多组操作动作精度达到世界一流水准。

进入2024年11月,自变量的模型展现出长序列训练推理能力和泛化性,并首次实现了零样本泛化能力;其鲁棒性与复杂任务成功率优势显著。同时,在数据质量控制与数据收集效率方面,自变量也达到了世界领先水平。步入2025年后,自变量机器人在语义导航等关键领域取得突破;同年4月,其在具身思维链技术方面展现出强大优势,WALL-A模型在更多未接触过的新任务场景中进一步展现出零样本泛化能力。

在硬件侧,成立仅两年的自变量机器人,已基于自研大模型搭建起“轮式双臂机器人+轮式人形机器人+灵巧手”的本体产品矩阵,展现出软硬一体化发展的强大实力。自变量机器人持续挑战具身智能技术无人之境的同时,资本也展现出对其技术价值与产业潜力的长期“战略锚定”。成立至今,自变量机器人已完成八轮融资,集结了多元化资本,形成了“技术突破-资本注入-持续拓展”的良性正向循环。

值得关注的是,在技术与资本双轮驱动的背后,自变量机器人始终保持着清晰的商业化定力。其商业化落地场景选择并非盲目追逐短期爆发的“伪需求”,而是坚定甄选具有真实数据价值和商业价值的场景。目前,自变量的机器人已与头部服务业和工业客户达成深度合作,在多个实际场景中投入使用,取得了显著成效。未来,自变量也将与客户围绕模型和硬件共建开放生态,共同推动具身智能技术向更深更广的领域发展。

从2023年至今,国内具身企业百花齐放,商业模式亦呈现多样化。在此背景下,行业不断反思客户价值是否持续、技术迭代是否有效。自变量机器人凭借其技术的快速演进和多元资本的协同下注,为基础模型及全栈技术公司的发展提供了有力的答案与期许,预示着具身智能产业正迈向一个更加成熟和可持续的未来。