AI数据服务行业新格局:Mercor的崛起与对Scale AI的冲击

在人工智能技术飞速发展的当下,数据标注作为AI模型训练的关键环节,其重要性不言而喻。传统的数据标注模式曾长期依赖于大规模低成本的众包劳动力,但随着AI模型复杂度的提升,市场对高质量、专业化数据的需求日益增长,这为新兴企业带来了前所未有的机遇。近期,一家名为Mercor的初创公司以令人震惊的速度崛起,在短短六个月内估值飙升五倍,突破100亿美元大关,其背后的商业逻辑及其对行业巨头Scale AI的挑战,正成为业界关注的焦点。

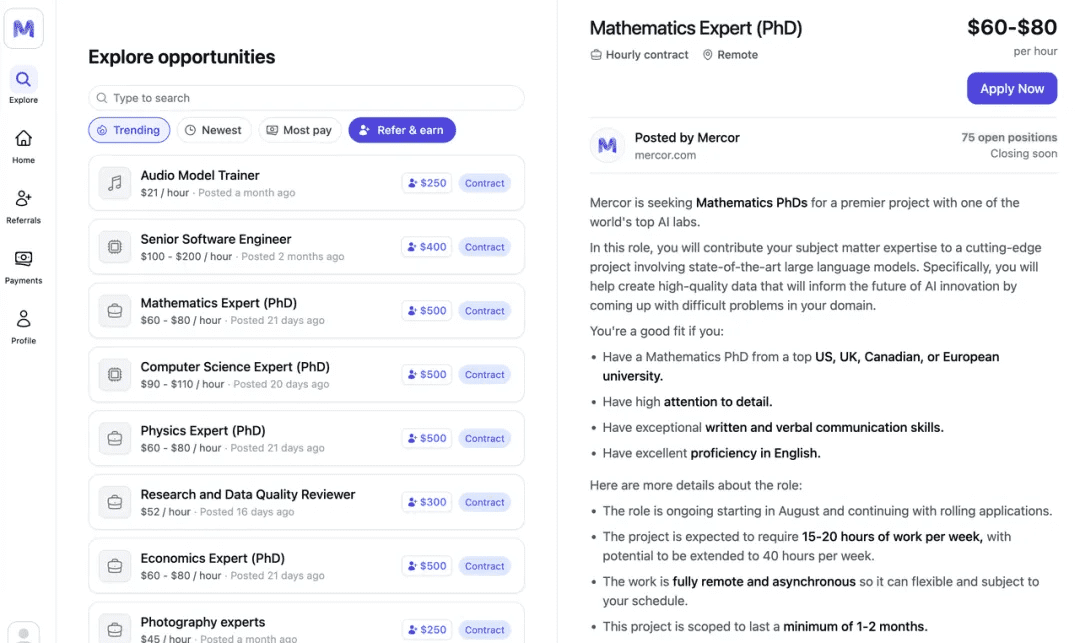

Mercor的成功并非偶然。它打破了传统数据标注行业的固有模式,通过搭建一个AI驱动的“专家撮合平台”,专注于为高复杂度任务提供高质量的专业数据。传统的众包模式往往面临数据质量难以把控、匿名工人专业度不足的问题,而Mercor则反其道而行之,将目标锁定在律师、医生、金融分析师、化学研究员以及拥有博士学位或STEM背景的资深人才。这些“懂行”的专家能够产出更精准、更符合特定领域需求的数据,这对于需要精细化训练的大型AI模型而言,无疑是巨大的吸引力。

AI赋能的专家招聘与匹配机制

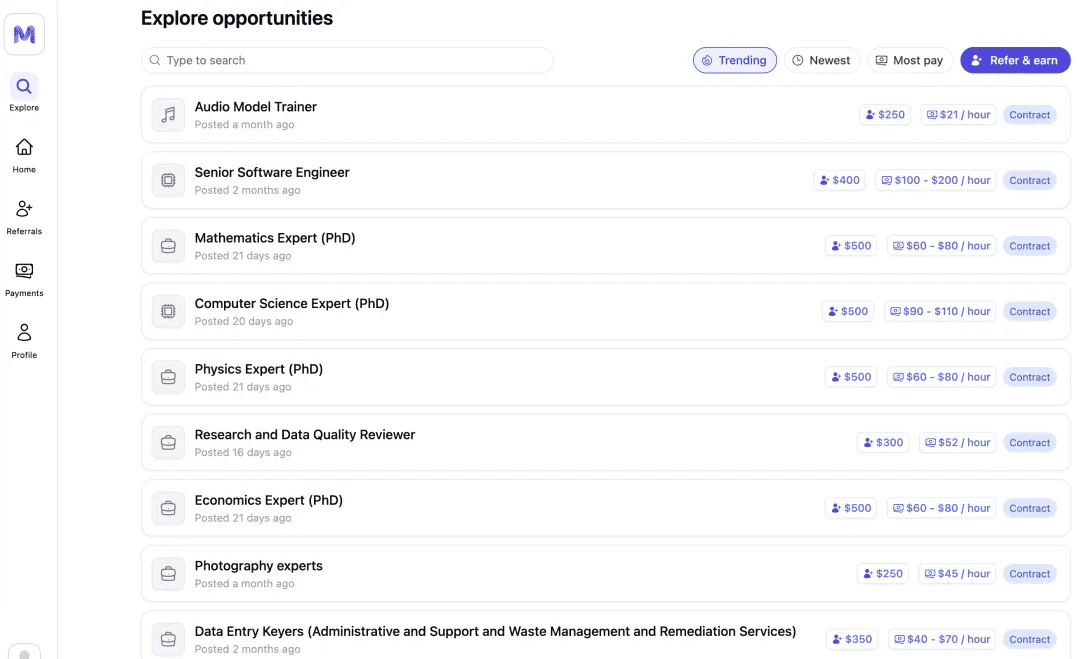

Mercor的核心竞争力在于其高效的AI驱动招聘平台。该平台利用爬虫技术从简历、GitHub、个人作品集等多元渠道抓取并整合申请人的详细信息,构建了一个全面的人才画像数据库。通过先进的AI模型进行简历筛选、能力测评,甚至自动完成面试和对接,Mercor能够从全球数百万份资料中精准识别出最适合特定数据标注任务的顶尖专家。这种高度自动化的匹配系统,不仅显著提升了招聘效率,也确保了人才的专业对口性。截至2025年初,Mercor声称已拥有一个包含30万专业人士的全球候选池,其与许多顶尖AI实验室和科技巨头建立了合作关系,承接的任务普遍难度高、单价昂贵。

这种“AI时代的按需专家外包”模式,为疯狂追求大模型研发的公司提供了极大的灵活性。它们无需承担庞大冗余的人力成本,即可根据项目周期快速组建一支具备专业知识的团队。更关键的是,Mercor作为一个独立第三方供应商,在激烈的市场竞争中保持了其“中立性”——这是许多AI实验室最为看重的品质,因为没有任何一家公司希望自己辛苦训练的数据最终被竞争对手所利用。据Mercor联合创始人兼CEO透露,该公司已与“七巨头”中的六家以及全球前五大AI实验室建立了合作,这足以证明其模式的吸引力与市场认可度。

资本青睐与Scale AI的信任危机

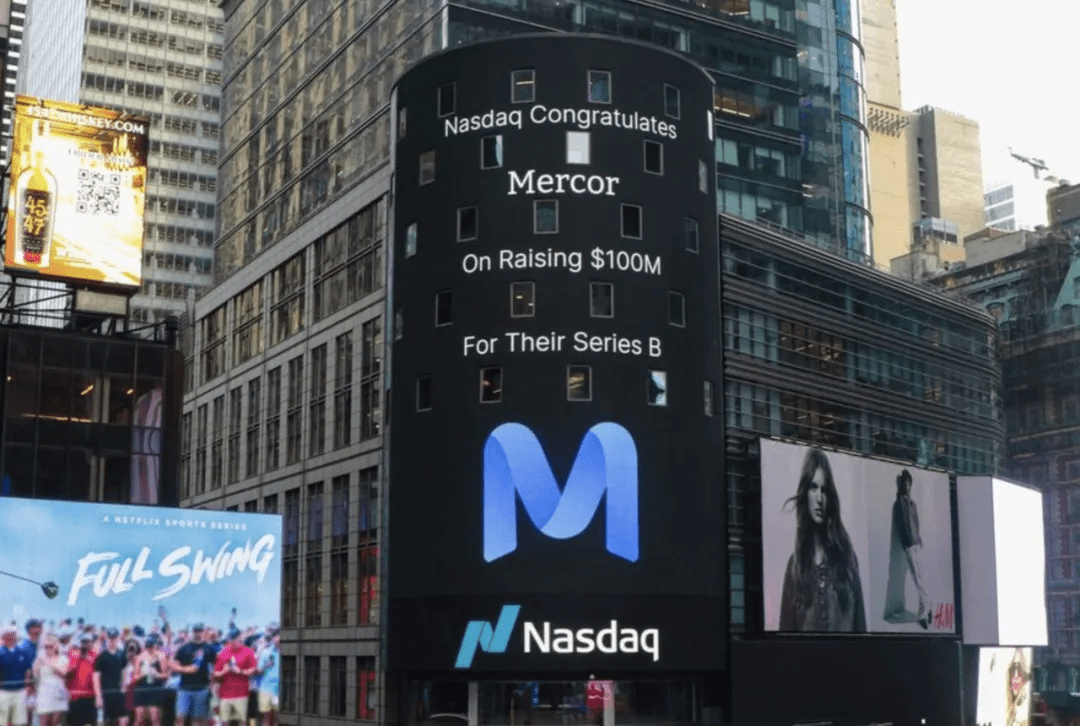

Mercor的融资历程堪称教科书式。从2023年的种子轮,到一年后估值跃升至2.5亿美元的A轮,再到2025年2月由Felicis领投的1亿美元B轮融资,公司估值直接飙升至20亿美元,整个过程仅用两周完成,且由公司主导条款。彼时,Mercor披露的年化营收约7500万美元,月环比增长50%,并已实现月度盈利,这使得市场愿意以27倍ARR的溢价为其买单。半年后,Mercor在未主动寻求融资的情况下,甚至收到了高达100亿美元的投资邀约,这种资本追捧的背后反映出市场对AI数据服务,尤其是高质量、中立数据服务巨大潜力的认可。

硅谷资本的积极投入,除了Mercor轻资产、高现金效率的商业模式外,更关键的因素在于竞争格局的变化。前行业巨头Scale AI在2025年中旬被Meta收购49%股份,估值高达290亿美元,刷新了行业纪录。然而,这一交易也彻底动摇了Scale AI长久以来引以为傲的“中立性”根基。当Scale AI成为Meta的“内部基建”后,其他谷歌、微软、OpenAI等客户自然会担忧数据流向竞争对手,导致合同缩减、业务迁移甚至团队动荡。Mercor恰好填补了这一市场空白,它能够向客户承诺数据安全与中立性,并在短期内组织起专业队伍,尤其擅长处理复杂、高价值的垂直数据标注任务。

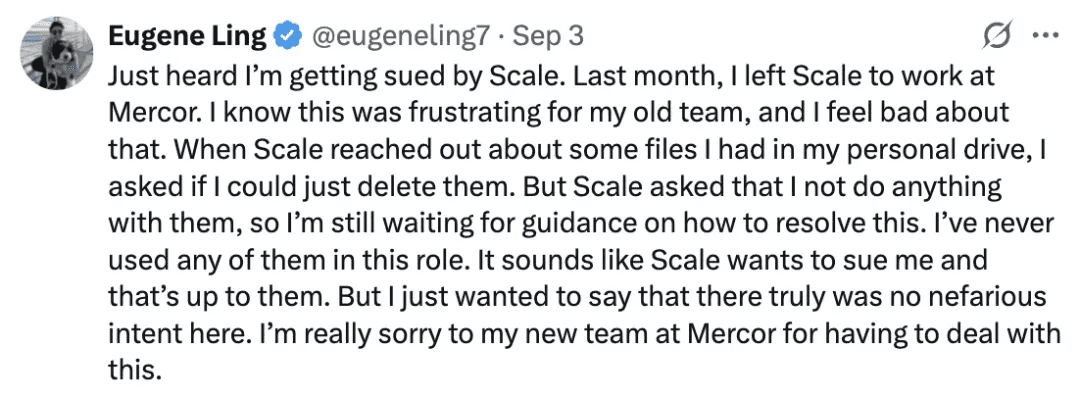

讽刺的是,尽管Meta大举投资Scale AI,其内部部分团队在训练新模型时,据传仍继续采购Mercor的数据服务,这间接印证了对Scale AI数据质量和中立性的担忧。甚至有Meta研究员公开抱怨Scale AI数据“质量不够高”,以及Scale AI高管跳槽Meta后又迅速离职等内部整合问题,都进一步削弱了Scale AI的市场信任度。面对Mercor的迅速崛起和市场份额的流失,意识到危机感的Scale AI甚至采取了法律行动,起诉Mercor存在“商业间谍行为”,指控其挖走高管并窃取客户资料以“策反”客户,这足以体现行业竞争的白热化程度。

挑战与未来展望:奢侈品还是标准化工业品?

尽管Mercor风头正劲,但其商业模式并非没有挑战。它所专注的“用专家做数据”模式,虽然确保了数据质量,却也可能限制了其规模化扩张的速度。不同于Scale AI依靠大规模众包或自动化工具进行通用任务标注,Mercor的每个项目都需要独立匹配具备特定背景知识的博士、医生或工程师,这意味着招聘更难、耗时更久,且这些专家的高昂时薪(每小时几十美元)远高于传统平台的廉价劳动力。这使得Mercor提供的更像是数据标注领域的“奢侈品”,而非可以迅速复制的“标准化工业品”。如果客户追求的是“快、便宜、能迅速上量”,Mercor可能难以满足。

此外,社交媒体上对Mercor平台存在一些质疑声音。部分求职者反映,Mercor的AI视频面试过程更像是为了“收集数据以训练其AI模型”,而非真正的招聘。有用户讽刺道:“数据已收集,候选人被拒绝”,甚至有人直指其为“骗局”,认为一些公司正在利用求职者的求职欲望来免费获取训练AI模型所需的数据。当然,也有用户反驳称Mercor在招聘方面非常挑剔,并非传统意义上的“AI数据标注农场”,这表明市场对其模式仍存在不同看法。

行业外部竞争也日趋白热化。例如,另一家竞争对手Surge AI在2024年突破10亿美元营收,甚至超越了Scale AI,直接将整个行业的营收基准线拉高。同时,一些前沿客户已开始探索利用大模型自身生成标注数据,只保留少量专家进行校验,以进一步压缩成本。这种“AI辅助AI标注”的趋势一旦成熟,可能对Mercor后期增长带来冲击。

归根结底,像Scale AI和Mercor这类公司,即便自称科技平台,其核心业务逻辑仍然植根于服务行业。它们需要不断回答一个关键问题:它们究竟是高科技平台,还是高级劳务中介?然而,只要AI技术对高质量人工标注的需求持续存在,像Mercor这样的公司就仍能吸引资本趋之若鹜。

值得注意的是,Mercor的长期野心远不止于数据标注。据其联合创始人兼CEO透露,AI数据标注只是他们进入市场的“切入点”,与全球数十亿的知识型工作机会相比,这显得微不足道。他们的宏伟计划是“用AI标注工作起步,学习如何预测工作表现,拓展至所有短期岗位,最终‘为所有工作招聘人员’”。他坚信,劳动力市场是全球最大且效率最低的市场,更好地将人才与工作匹配,是提升全球效用的最大杠杆。Mercor正尝试通过解决AI模型训练中的人才匹配问题,逐步迈向重塑全球劳动力配置的终极目标。