在人工智能技术飞速发展的当下,数据作为驱动AI模型进步的“燃料”,其重要性不言而喻。而数据标注,作为数据处理链条中看似不起眼却至关重要的一环,正悄然迎来一场由新兴力量发起的变革。特别引人注目的是一家名为Mercor的初创公司,它在短短两年内便实现了估值上的惊人跃升,对长期占据市场主导地位的Scale AI构成了强劲挑战。

AI「专家」撮合平台的崛起

传统的数据标注模式常常让人联想到位于印度、菲律宾等地的“数据血汗工厂”,数百万众包工人通过低价劳动力进行重复性操作,质量控制依赖于抽检。然而,Mercor的出现打破了这一固有印象。这家由三位“00后”创始人于2023年创立的公司,没有选择依赖廉价劳动力,而是将目光聚焦于高价值的领域专家,例如专业的律师、医生、金融分析师、化学研究员以及拥有博士或STEM(科学、技术、工程、数学)背景的人才。他们深知,对于AI模型训练中日益复杂的任务而言,高质量的数据只能来源于“懂行的人”,而非普通的学生或众包工人。

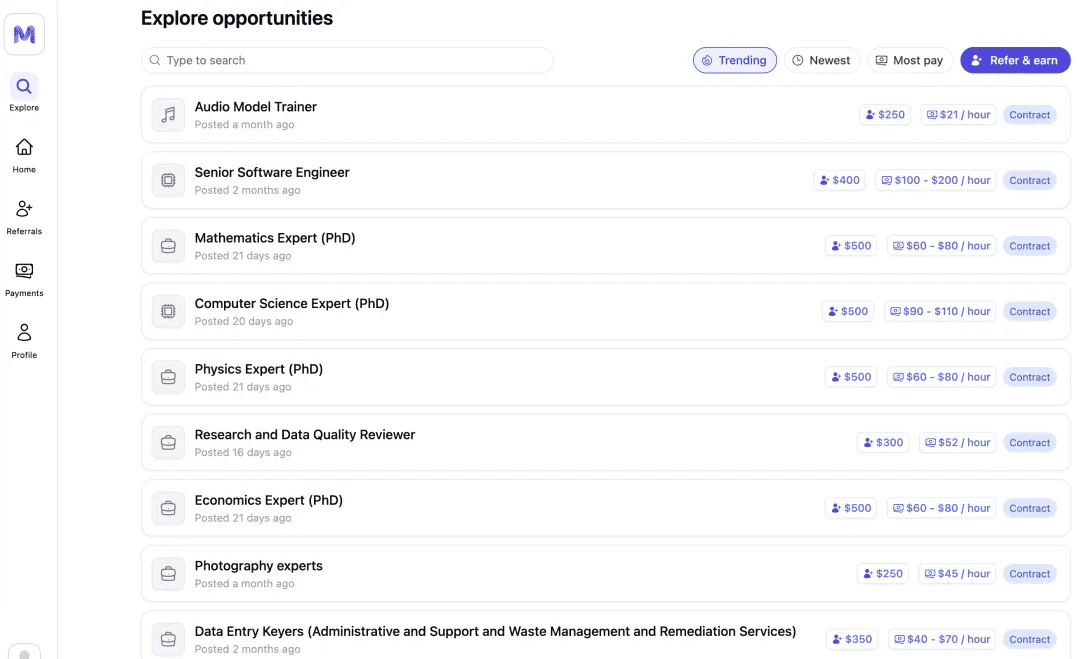

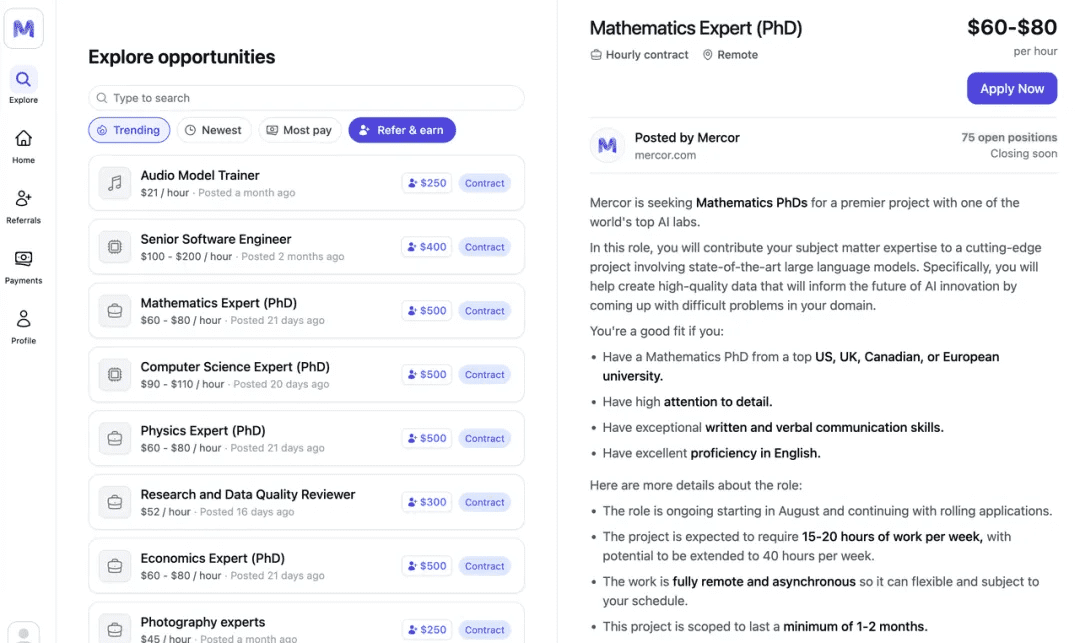

Mercor构建了一个由AI驱动的招聘与匹配平台,精准地捕捉到了当前AI模型大厂对“专家级人类数据”的巨大需求。该平台通过先进的算法,能够从简历、GitHub、个人作品集等多元渠道自动抓取并整合申请人的信息,构建完整的专业画像。继而,平台利用AI进行简历筛选、能力测评,甚至自动完成初步面试与对接,最终由平台代发薪资,并向甲方客户收取佣金或服务费。这种“AI时代的按需专家外包”模式,使得Mercor能够高效撮合大量高门槛、高单价的数据标注业务。

Mercor的首席执行官曾表示,他们的爬虫技术能够在数百万份个人资料中进行深入分析,执行数千次面试,旨在全球范围内为特定职位找到最适合的一两位专家。截至2025年初,Mercor的全球候选人才库已达到30万人规模。每一次专家与项目的合作都会产生详细的表现数据,这些数据又会反哺其匹配算法,进一步提升精确度。目前,Mercor已与全球“七巨头”中的六家以及绝大多数顶级AI实验室和应用层公司建立了合作关系,业务涵盖了许多复杂且高价值的垂直数据标注任务。

估值狂飙与资本追逐

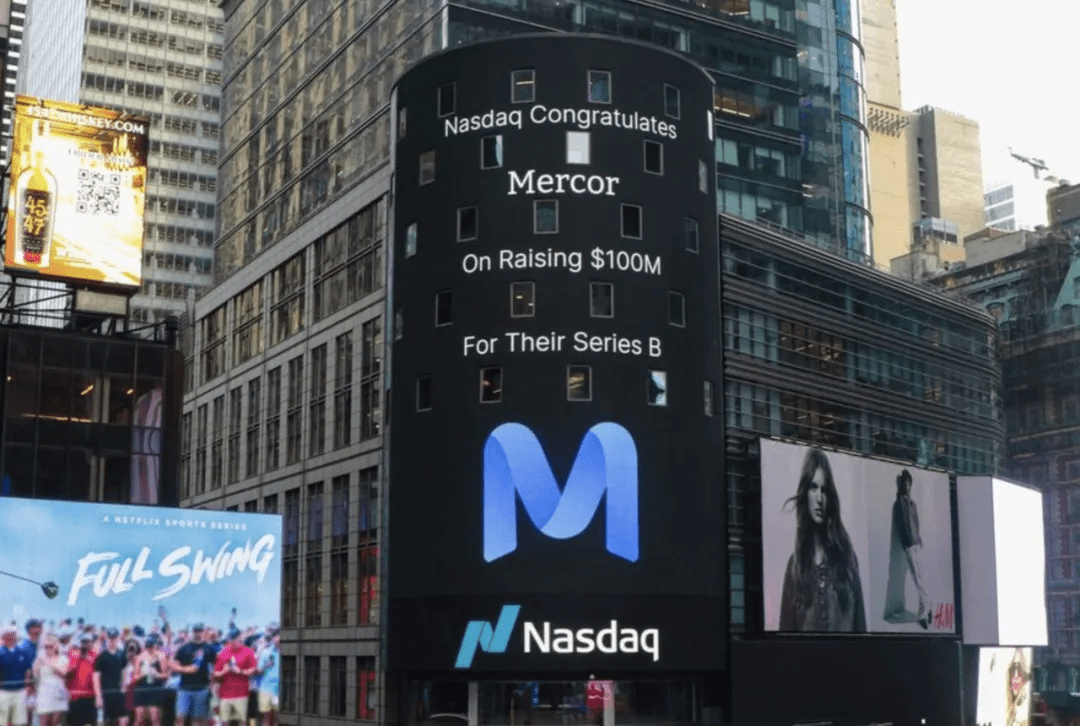

Mercor的融资历程堪称教科书级。2023年,公司获得了由General Catalyst领投的360万美元种子轮融资,初步搭建了平台框架。仅仅一年后,2024年10月,Benchmark领投了3000多万美元的A轮融资,将公司估值推高至2.5亿美元。此轮融资吸引了众多硅谷知名投资人,包括彼得·蒂尔、Twitter联合创始人杰克·多西、Quora联合创始人亚当·德安吉洛,甚至还有前美国财政部长以个人名义参与。紧接着,2025年2月,Felicis领投,General Catalyst、DST Global、Benchmark和Menlo Ventures跟投,完成了1亿美元的B轮融资,直接将Mercor的估值推至20亿美元。这笔交易在短短两周内完成,且由公司主导条款,充分展现了其在资本市场上的强大议价能力。当时,Mercor披露的年化营收约为7500万美元,月环比增长高达50%,并已实现月度盈利,市场愿意以高达27倍ARR(年度经常性收入)的溢价买单。

更令人瞩目的是,在B轮融资后的半年内,Mercor并未主动寻求新的融资,却接连收到“不请自来”的投资邀约,最高甚至喊到了100亿美元。硅谷资本对Mercor的积极追逐并非偶然。其背后有几重核心逻辑:首先,AI模型本身差异正在收敛,数据与人类反馈成为竞争的关键制高点;其次,Mercor的商业模式轻巧,平台抽成配合灵活外包,无需庞大的固定成本即可放大现金效率;最关键的是,头部竞争对手陷入信任危机,市场对“中立性”的数据供应商需求旺盛。

Scale AI的“中立性”危机与Mercor的崛起机遇

Mercor的快速崛起,与数据标注巨头Scale AI最近遭遇的变动息息相关。2025年年中,Meta的CEO马克·扎克伯格斥巨资收购了Scale AI 49%的股份,使其估值飙升至290亿美元,刷新了AI数据服务领域的纪录。然而,此举却也意外地摧毁了Scale AI长期以来引以为傲的“中立性”。

过去十年,Scale AI凭借其自研工具和大规模标注队伍,为谷歌、微软、OpenAI、xAI等众多顶级AI公司提供端到端的数据服务。但当一家供应商被Meta部分“收编”后,其其他竞争对手客户的担忧便随之而生:自己辛苦获取的敏感数据,是否最终会流入竞争对手Meta之手?

答案很快揭晓:合同缩减、客户迁移、市场观望与复审接踵而至,Scale AI内部团队也因此陷入动荡。尽管Scale AI仍旧体量庞大,但外界已开始质疑它是否会沦为Meta的“内部基建”。

Scale AI空出的订单和市场信任,自然流向了像Mercor这样能够标榜自己是“独立第三方”的数据供应商。Mercor承诺不会将客户数据泄露给竞争对手,并且能够在短期内组织起一支由懂行专家组成的队伍,尤其擅长处理复杂且高价值的垂直数据标注任务。更具讽刺意味的是,即便Meta已控股Scale AI的近半壁江山,据传Meta内部的一些团队在训练新模型时,依然选择采购Mercor的数据服务,这进一步凸显了市场对专业性和中立性的双重需求。

与Mercor的专家定制标注相比,Scale AI更偏向于大规模通用数据标注,适合标准化任务。而模型前沿实验室有时更需要高度定制化的专业数据。此外,部分Meta研究员曾对外爆料称Scale AI的数据“质量不够高”,以及Scale AI前高管跳槽Meta后不到两个月便离职等事件,都引发了外界对Scale AI与Meta整合效果的质疑,进一步加速了客户的流失。

面对来自内外部的同时冲击,意识到风向变化的Scale AI也坐不住了,随即起诉Mercor,指控其存在“商业间谍行为”,包括挖走高管并窃取客户资料以“策反”客户。这桩诉讼的爆发,无疑将两家公司之间的竞争推向了白热化。

数据标注的「快」与「慢」:挑战与未来

数据标注行业本身也在经历深刻的演变。早期依赖大规模人工众包,由Appen、Lionbridge等平台主导市场;随后是Scale AI、Labelbox等公司借自动化工具迅速扩张。而到了2025年,随着AI模型对数据质量和专业度的要求日益提高,高质量、专家级标注的需求激增,为Surge AI、Mercor等新贵带来了前所未有的发展机遇。

然而,即使Scale AI被动为Mercor让道,Mercor也并非没有风险。它仍需要证明自己配得上数十、甚至上百亿美元的估值预期。Mercor的核心业务逻辑在于“用专家做数据”,这使其有别于依赖众包或自动化扩张的竞争对手。但这也意味着它做的是数据标注中最难标准化的部分,例如评估哪段代码更优,这类任务交付速度更慢,难以通过“人海战术”迅速堆量。每一个项目都需要独立匹配具备深厚背景知识的标注者,这些专家并非可以随时从任何国家招募的兼职人员,其每小时几十美元的成本,远高于传统众包平台。这种模式虽然能确保数据质量,却难以保证规模速度。如果客户急需“快、便宜、能迅速上量”的服务,Mercor提供的更像是奢侈品而非标准化的工业品。

与此同时,Mercor的平台运营也面临一些质疑。社交媒体上曾有申请人抱怨其20分钟的AI视频面试更像是“收集数据而非认真面试”,被认为是为“训练其AI模型”的伪招聘。部分用户讽刺道:“数据已收集,候选人被拒绝。”甚至有用户在Medium上撰文,指责“一些公司正在利用求职者的绝望——不是为了招人,而是为了收集机器学习模型的数据。”当然,也有用户反驳称Mercor在招聘方面“非常挑剔”,不像那些“AI数据标注农场”。

外部竞争亦趋于白热化。Surge AI在2024年营收突破10亿美元,超越Scale AI,直接拉高了整个行业的基准线。此外,一些客户已经在探索利用大型模型进行自我标注,仅保留少数专家进行校验,以压缩成本。这种趋势一旦成型,也可能对Mercor未来的增长构成挑战。

说到底,正如Scale AI常常被业内质疑的那样,Mercor尽管也自称科技公司,但其本质仍在服务行业的逻辑里。许多数据标注公司都需要回答一个根本问题:它们究竟是科技平台,还是高级劳务中介?不过,对投资人而言,“打标签”是否性感并非最重要的,关键在于利润和估值是否可观。只要AI模型仍然离不开高质量的人工标注,Mercor、Scale AI这类公司,就依然能吸引资本的趋之若鹜。

Mercor的野心显然不只停留在数据标注。据其联合创始人兼CEO公开表示,AI数据标注只是他们进入市场的“切入点”,与全球数十亿的知识型工作机会相比,这显得微不足道。他明确公布了未来计划:从AI标注工作起步,学习如何预测工作表现,进而拓展至所有短期岗位,最终实现“为所有工作招聘人员”的宏大目标。他认为:“劳动力市场是全球最大、同时也是最低效的市场。更好地将人们与他们日常从事的工作匹配,是提升全球效用的最大杠杆。虽然我们最初聚焦于为AI模型训练招募专家,并取得了令人瞩目的进展,但这只是我们解决全球劳动力配置问题的第一步。”Mercor的愿景是成为未来劳动力市场的核心枢纽,这一长线战略无疑也为资本描绘了更为广阔的增长前景。