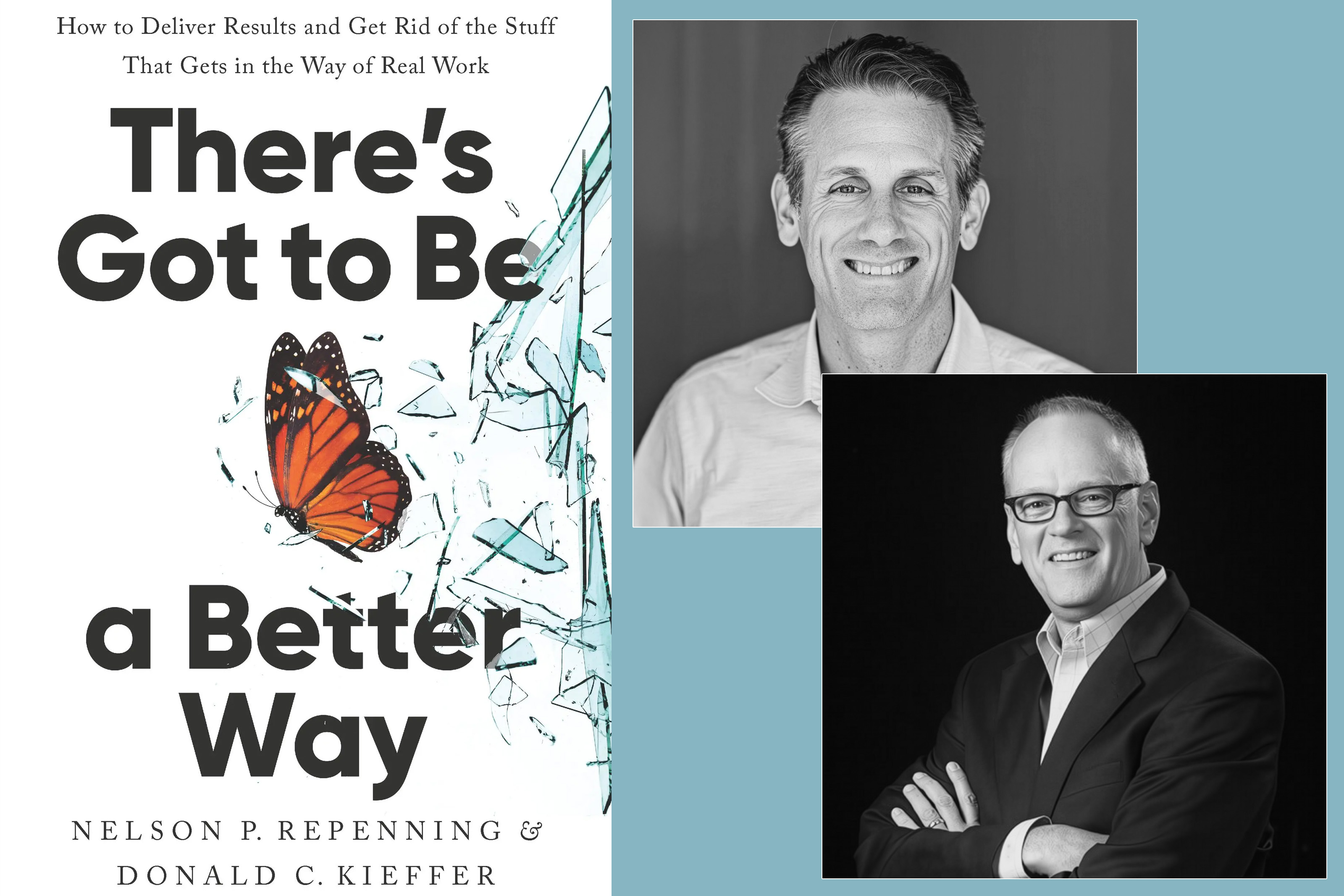

在当今瞬息万变的商业环境中,许多企业仍在沿用根深蒂固的传统管理模式,试图通过自上而下的严格规划来应对复杂挑战。然而,这种僵化的思维往往事与愿违,不仅扼杀了组织的内在活力,更在无形中滋生了巨大的浪费和混乱。麻省理工学院(MIT)的两位管理创新者Nelson Repenning教授和Donald Kieffer在他们的新书《There’s Got to be a Better Way》中,提出了一个富有洞察力且极具实践价值的解决方案——“动态工作设计”(Dynamic Work Design)。

传统的管理智慧往往预设我们能够准确预测未来,并能精确控制我们对其产生的影响。然而,正如Repenning教授所言,这在现实中是难以实现的。我们都心知肚明,完美预测未来的想法不过是一种虚构,但我们却常常随波逐流,固守这一幻想。动态工作设计正是基于对这一现实的清醒认知:如果我们接受无法完美预测未来,那么我们或许会以截然不同的方式来设计我们的工作世界。

传统管理的困境与动态视角的崛起

回溯到上世纪90年代末,哈雷戴维森公司的一位高管Donald Kieffer在掌管密尔沃基附近的一家发动机工厂时,就亲身体验了传统管理模式的局限性。尽管哈雷戴维森已成功实现复兴,Kieffer也曾是这一过程中的重要一员,但他渴望将工厂运营提升到新的高度。他邀请了著名的丰田高管Hajime Oba来访指导。然而,这次会面并没有如他所愿,Oba在工厂巡视45分钟后,仅仅在白板上画了一个简单的图示,并提出了一个看似微不足道的改变。更重要的是,Oba反问Kieffer:“你到底想解决什么问题?”

Oba的观点是微妙而深刻的。哈雷戴维森的工厂已经很优秀,但若想更进一步,绝非依靠自上而下的宏大计划。关键在于解决员工能够识别的实际工作流问题。即使是微小的改进也能产生巨大的影响。更何况,一个略有助益的改变也胜过一个僵化而庞大的改革方案,后者往往只会让事情脱轨。这个案例生动地揭示了组织并非静态的实体,而是充满活力的动态系统。当试图将僵化、静态的结构强加于其上时,所有的动态性都会被压制,由此产生的浪费和混乱的成本,往往是人们预期的百倍之多。

动态工作设计正是为了解决这一核心矛盾。Kieffer强调:“我们的原则关注的是工作是如何被设计的,而不是领导者应该如何行动。”它旨在帮助企业优化工作流程,并阻止人们通过过度自信、千篇一律的处方将事情变得更糟。

动态工作设计的核心理念

这本书是Kieffer和Repenning长期合作的产物。早在1996年,Kieffer便结识了当时刚加入MIT的Repenning,他们很快发现彼此在管理工作方面有着相似的思考。2008年,Kieffer也成为了MIT斯隆管理学院的讲师,而Repenning如今已是系统动力学和组织研究领域的杰出教授。他们二人共同在MIT斯隆管理学院教授高管培训课程,与许多面临严峻挑战的企业合作。例如,在2010年代深水地平线事故发生后,他们与BP高管密切合作,探索如何将安全优先级与其他运营有效结合。

Repenning是系统动力学领域的专家,这是一门由MIT开创的学科,强调系统各个部分如何相互作用。在一个企业中,孤立地改变某个部分可能会使整个系统失衡。因此,管理者需要把握更大的动态性,并认识到企业的问题通常不在于员工本身,因为在有缺陷的系统下,大多数员工的表现都会受到影响。与许多提倡提前设定好一切的管理系统(比如每年淘汰10%的员工)不同,Repenning和Kieffer认为企业应该通过实证研究来了解自身,并在此基础上制定改进方案。

Kieffer指出:“管理者往往与实际工作脱节。我们让管理者与实时工作保持接触,了解员工面临的问题,帮助他们解决问题,并学习新的工作方式。”通过这种方式,他们将工作设计的理念提炼为五项核心原则。

五大原则的深度解析

1. 解决正确的问题

动态工作设计强调,任何改进都必须从解决真正的问题开始。这需要管理者运用实证主义的方法,深入一线,观察工作的实际情况,而不是依赖于预设的判断或“拍脑袋”的决策。关键在于建立一个“无责备”的环境,鼓励员工坦诚地揭示问题,而不是担心因此受到指责。通过这种方式,企业才能准确识别出那些阻碍效率、增加浪费的根本症结。这意味着管理者需要放下身段,真正地与执行者站在一起,理解他们的日常挑战和痛点,从而确保所解决的问题具有真实性和影响力。

2. 构建发现机制

成功的组织改进离不开员工的积极参与和创造力。动态工作设计倡导为员工提供结构化的机会,让他们能够看到自己的工作如何融入更大的图景,并积极贡献于改进流程。这不仅仅是简单的信息共享,更是赋能员工去识别瓶颈、提出解决方案。当员工被赋予“发现者”的角色时,他们的主人翁意识和解决问题的能力将被大大激发。这可能包括定期的问题解决会议、跨部门的工作坊,或是建立鼓励创新和实验的内部平台,让改进成为一种日常习惯。

3. 连接人际链条

在任何复杂的组织中,信息的有效流动是至关重要的。第三项原则强调确保正确的信息能够在不同人之间顺畅传递。这包括明确沟通渠道、标准化信息格式,并减少信息传递中的噪音和失真。当信息孤岛被打破,部门之间、层级之间的协作才能真正实现无缝衔接。一个断裂的人际链条会导致重复工作、误解和决策延迟。通过可视化信息流、建立共享知识库或实施跨职能团队,组织可以显著提升沟通效率和整体协作水平。

4. 调节工作流

第四项原则侧重于对工作进入和流出系统的节奏进行有效管理。核心思想是:新的任务只有在系统有能力处理它们时才应该进入。这与精益生产中的“拉动系统”理念不谋而合,旨在避免工作积压和资源浪费。盲目地将大量任务推入一个超负荷的系统,只会导致混乱、延迟和质量下降。通过实施诸如限制在制品(WIP limits)、建立缓冲机制和优先级排序等策略,组织可以确保工作流程的顺畅,提高吞吐量,并减少等待时间。这要求管理者深入理解每个环节的承载能力,并根据实际情况动态调整任务分配。

5. 可视化工作

“眼见为实”在工作设计中具有强大的力量。可视化工作意味着创建一个直观的方法,将原本隐形的工作操作显性化,比如使用白板和便签纸来映射工作流程。这种方法能够让所有参与者清晰地看到工作的状态、瓶颈所在以及任务的优先级。通过共同创建和维护可视化看板,团队成员能够更好地理解彼此的进展和挑战,从而促进协作并共同解决问题。可视化不仅有助于识别效率低下之处,还能促进团队内部的透明度和责任感,使改进成为一个集体努力的过程。

避免陷阱:技术崇拜与静态化思维

尽管动态工作设计的原则听起来简单,但在实际实施中却面临诸多挑战。一个常见的陷阱是企业领导者倾向于寻求技术解决方案,而忽略了可能存在更简单、更经济的设计修复方案。Kieffer和Repenning在书中写道:“在修复底层设计之前就求助于技术,可能会浪费金钱,并使原有问题在组织中根深蒂固。”技术应该是服务于优化的设计,而非替代设计本身。

更重要的是,动态工作设计本身并非一个一劳永逸的解决方案,而是一种寻找特定解决方案的方法。Repenning强调,管理者必须警惕将“动态工作设计”僵化为另一种静态的管理教条。“设想一位CEO读了我们的书,然后想‘我们要成为一家动态工作设计公司’,然后印制T恤、咖啡杯,召开为期两天的会议,每个人都在动态工作设计海报上签名,每周评估每个人有多‘动态’……那样你反而变得无比静态。”

组织和它们的需求都在不断变化。Repenning和Kieffer希望管理者能够持续研究企业的工作流程,从而与时俱进地满足其不断变化的需求。幸运的是,许多管理者在日常工作中都有过“良好工作设计”的短暂体验。基于这些经验,管理者和员工可以持续推动一个现实且逻辑的改进过程。

持续改进:从小处着手,迈向可持续发展

Repenning建议:“从小处着手。选择一个你可以在几周内解决的问题,然后去解决它。在大多数情况下,只要你以开放的心态去观察,总能发现触手可及的‘低垂果实’。”关键在于找到可以赢得的领域,然后循序渐进地改变,而不是试图一蹴而就。对于高级管理人员而言,这可能比较困难,他们习惯于做“大事”。但Repenning告诉他的高管培训学生们,虽然这在一开始会感到不适,但这却是一条通向可持续进步的、更为坚实和有效的道路。

通过采纳动态工作设计,企业能够培养出一种持续学习和适应变化的能力,使组织不仅能应对当前的挑战,更能为未来的不确定性做好准备。这种以人为本、以流程为核心的优化路径,将帮助企业在不断演进的商业格局中保持韧性和竞争力,真正实现效率与创新的双赢。