在科技行业发展的历史长河中,2025年11月无疑将成为一个关键的时间节点。一系列看似独立却内在关联的事件接连发生:Meta首席AI科学家杨立昆宣布离职创业、英伟交出亮眼财报、OpenAI推出革命性编程模型、谷歌CEO公开表示AI或将胜任CEO职位、TikTok引入AI内容控制选项。这些事件共同构成了科技行业,尤其是人工智能领域发展的关键转折点,预示着行业格局的深刻变革。

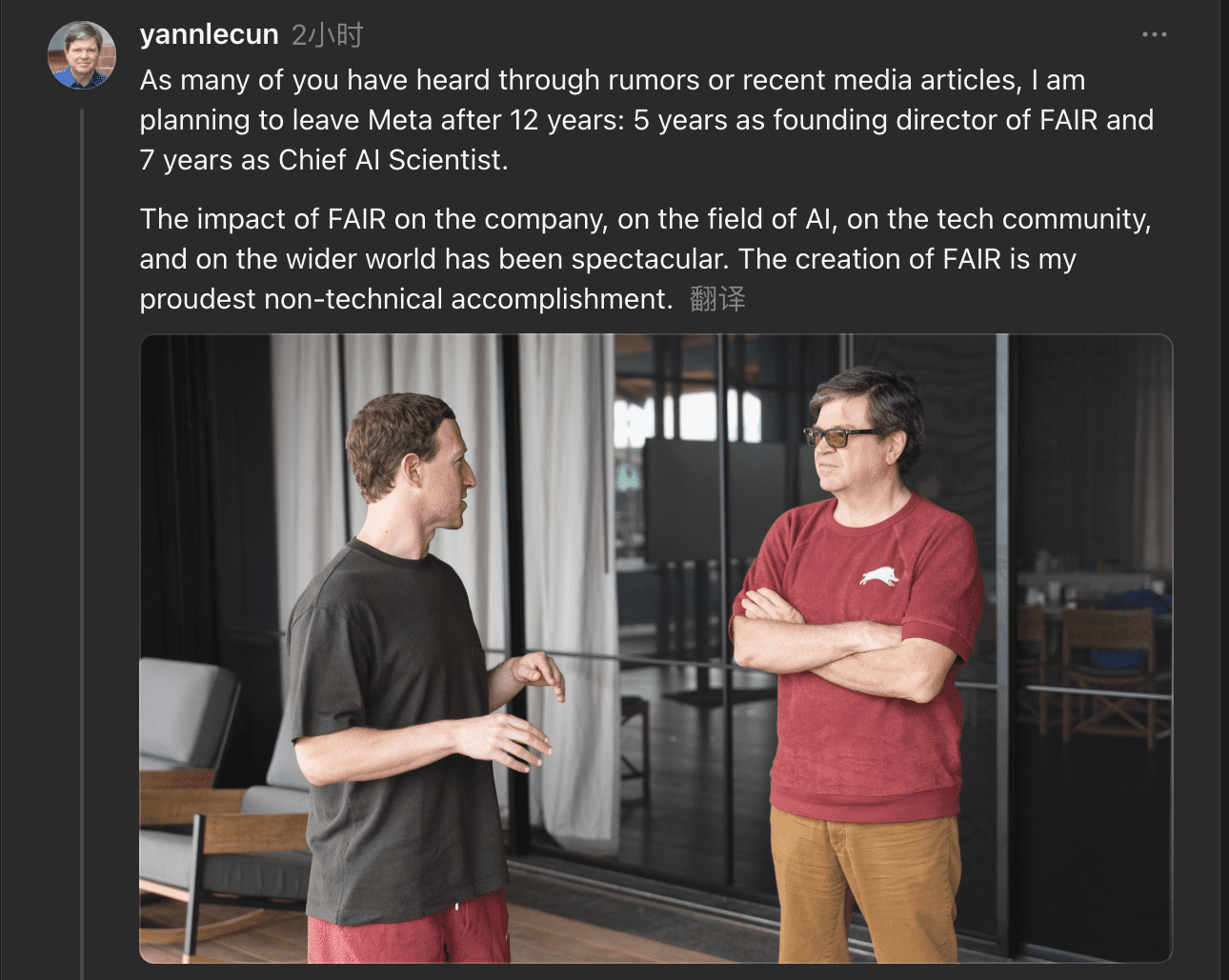

杨立昆离职:AI研究独立化的里程碑

11月20日,效力12年之久的Meta首席科学家杨立昆(Yann LeCun)宣布离职并创办自己的AI创业公司,这一消息震惊了整个科技界。作为深度学习领域的泰斗级人物,杨立昆的离开标志着AI研究从大公司内部实验室向更独立、更开放方向的重要转变。

杨立昆长期在纽约大学任教,2013年加入Meta领导FAIR实验室,随后成为首席AI科学家。FAIR在深度学习研究、计算机视觉、基础模型以及大量前沿算法上奠定了Meta的核心技术路线,而杨立昆在整个阶段始终扮演关键角色。

杨立昆表示,新公司将承接他与FAIR、纽约大学及其他同行过去几年共同推进的Advanced Machine Intelligence(AMI)研究计划,并且会继续与Meta保持合作。这一举措反映了AI研究范式的转变——从纯粹的商业应用导向向更基础、更长期的探索性研究转变。

据彭博社报道,杨立昆近来在内部争取研究资源时愈发困难,因为Meta更专注于开发能应对OpenAI、Alphabet旗下谷歌以及Anthropic等竞争对手的产品式模型。这意味着AMI这种强调长期探索性质的研究,在大规模商业竞争的背景下较难得到优先支持。

这一事件背后反映了科技巨头在AI研发战略上的根本性分歧:是专注于短期商业变现的产品开发,还是投入资源进行可能带来颠覆性突破的基础研究。杨立昆的选择,代表了一种更注重长期技术突破的研究路线,也为其他有志于基础研究的科学家提供了新的可能。

英伟达财报:AI硬件市场的持续繁荣

与杨立昆离职形成鲜明对比的是,英伟达交出了一份令人瞩目的Q3财报。在美东时间周三盘后,这家AI芯片巨头公布了超出预期的三季度财报,数据显示公司第三财季营收为570.1亿美元,超出市场预期的549.2亿美元;净利润为319.1亿美元,同比大涨65%。

数据中心业务——英伟达最重要的业务——Q3营收为512亿美元,轻松超过分析师预测的490.9亿美元,同比增长66%。其中,「计算」(即GPU)业务贡献了430亿美元营收;网络业务(即允许多个GPU能协同工作的组件)贡献了82亿美元。

英伟达首席财务官Colette Kress在声明中表示,公司当前最畅销的芯片系列是Blackwell Ultra,这是Blackwell芯片的第二代产品。英伟达CEO黄仁勋还在声明中提到:「云端GPU已经全部售罄。」

英伟达的强劲表现不仅反映了AI硬件市场的持续繁荣,也表明了在当前AI技术发展阶段,计算基础设施仍然是制约和推动AI发展的关键因素。随着AI模型规模的不断扩大和复杂度的持续提升,对高性能计算的需求只会增加而不会减少。

OpenAI新模型:AI编程能力的革命性突破

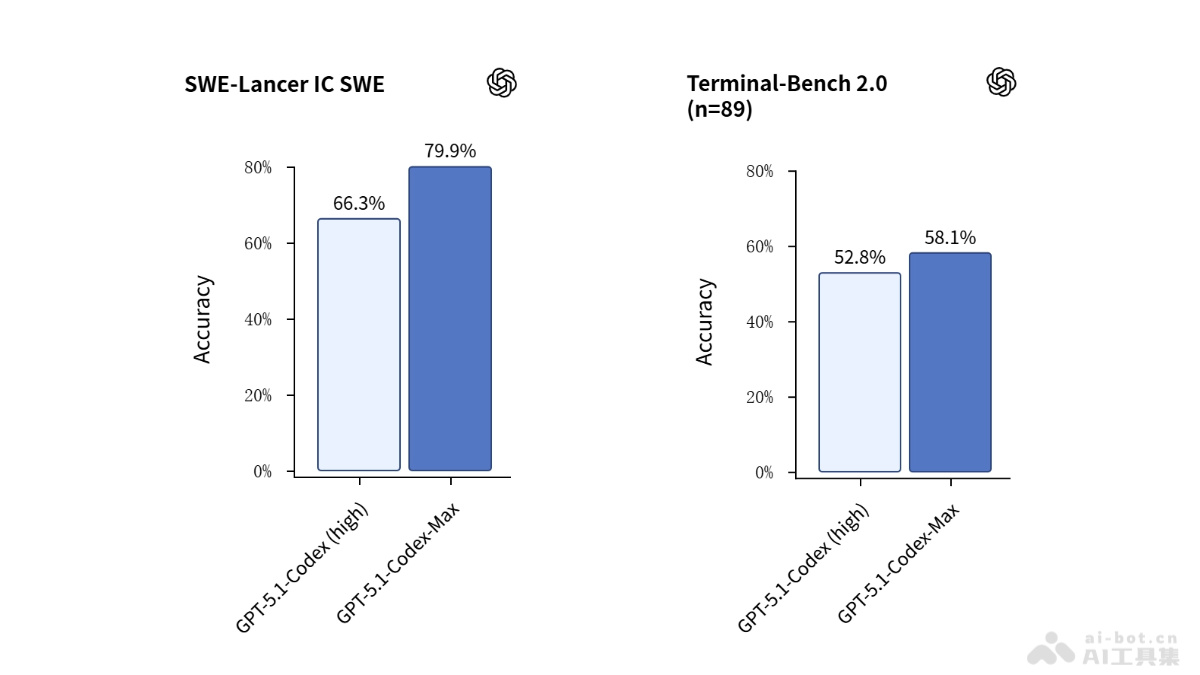

就在科技行业聚焦于杨立昆离职和英伟达财报的同时,OpenAI发布了GPT-5.1-Codex-Max,这是一款面向长时间运行任务设计的新一代Agentic编码模型。这一发布标志着AI在编程领域的应用进入了一个新阶段。

相较于之前的模型,GPT-5.1-Codex-Max采用了「压缩(compaction)」技术,可在多个上下文窗口间工作,甚至能在单次任务中可靠处理百万级别的Token。OpenAI表示,该模型不仅性能提升,还实现了更快、更高效的Token利用率。

据了解,GPT-5.1-Codex-Max训练过程涵盖了真实世界的软件工程任务,如PR创建、代码评审、前端开发及问答等,并在众多前沿编程评测中表现超越此前的模型。除支持Unix平台外,GPT-5.1-Codex-Max还专门针对Windows环境进行了训练。

得益于推理能力提升,GPT-5.1-Codex-Max在SWE-Bench Verified上完成相同任务时,使用的思考Token比GPT-5.1-Codex减少了30%。通过「Extra High(xhigh)」推理模式,模型在复杂任务中可投入更深入的思考。

这一技术突破的意义不仅在于提高编程效率,更在于它代表了AI从简单的工具向能够理解复杂任务、进行长期规划的智能体的转变。这种转变将对软件开发行业产生深远影响,改变程序员的工作方式和技能需求。

谷歌CEO预言:AI对管理层职位的潜在影响

11月19日,谷歌CEO桑达尔・皮查伊(Sundar Pichai)在接受BBC专访时发表了一个引人深思的观点:「我认为,首席执行官(CEO)所承担的工作,或许正是未来某一天人工智能最容易胜任的职责之一。」

这一言论与OpenAI首席执行官萨姆・奥尔特曼(Sam Altman)此前的观点不谋而合。奥尔特曼曾表示:「我相信终将有那么一天,人工智能会比我本人更胜任OpenAI CEO一职,而当这一天真正到来时,我只会满怀热忱、欣然接受。」

这些科技领袖的言论揭示了一个重要趋势:随着AI技术的不断进步,其影响范围正在从初级岗位向高级管理层扩展。皮查伊指出,他相信人工智能将很快具备更高级别的自主任务执行能力,届时,AI模型将能像「智能体」(agent)一样代表用户行事。

「我认为,未来12个月内,我们将见证一个重要演进:AI将能够为您处理更为复杂的任务。」他补充道。

这一趋势对企业管理、组织结构和领导力发展提出了新的挑战和机遇。如何在这一变革中重新定义高管角色、调整组织结构,以及培养能够与AI协同工作的下一代领导者,将成为企业面临的重要课题。

TikTok新功能:AI内容控制的用户自主权

在AI技术快速发展的同时,用户对AI生成内容的接受度和控制需求也在发生变化。11月19日,短视频平台TikTok宣布将支持减少用户看到的AI内容,这一举措反映了平台对用户反馈的回应,也体现了AI内容治理的新方向。

该应用正在试验一项新设置,允许用户在他们的「为你推荐」信息流中「看到更少」的AI内容。这个新开关将在「未来几周」出现在应用的「Manage Topics」部分。TikTok表示Manage Topics功能已允许用户调整他们看到与舞蹈、体育、餐饮等超过10个类别相关内容的频率。与这些控制选项类似,AIGC设置旨在帮助用户定制他们信息流中的多样化内容,而不是完全移除或替换信息流中的内容。

为了加强AI生成内容标签,TikTok还在测试一种名为「隐形水印」的解决方案。在未来几周内,TikTok将开始向使用TikTok工具(如AI Editor Pro)生成的AI内容以及使用C2PA内容凭证上传的内容添加不可见的水印。这些水印将帮助TikTok更可靠地标记内容,并提供更多关于内容变更的背景信息。

这一举措的意义在于,它代表了AI内容治理从平台主导向用户参与的转变。随着AI生成内容的普及,如何平衡技术创新与用户知情权、如何建立透明的内容标识机制,将成为行业共同面临的问题。

行业变革的深层逻辑

表面上看,上述事件似乎各不相干:一位科学家的离职、一家公司的财报、一个新模型的发布、一位CEO的预言、一个平台的新功能。然而,深入分析这些事件背后的逻辑,我们可以发现它们共同指向了AI技术发展的几个关键趋势:

1. AI研究的多元化与独立化

杨立昆的离职创业代表了AI研究从大公司垄断向多元化、独立化方向的发展。随着AI技术的成熟,基础研究的重要性日益凸显,而大公司的商业导向往往难以支持长期、高风险的研究项目。独立研究机构的兴起,将为AI基础研究注入新的活力,推动技术突破。

2. AI硬件与软件的协同进化

英伟达的强劲表现和OpenAI的新模型发布,展示了AI硬件与软件协同进化的趋势。一方面,更强大的硬件支持更复杂的模型;另一方面,更高效的软件算法降低了硬件门槛。这种协同进化将加速AI技术的普及和应用创新。

3. AI能力的边界扩展

从编程到管理,AI的能力边界正在不断扩展。这一过程不仅是技术能力的提升,更是AI从工具向智能体的转变。这种转变将对就业市场、组织结构和社会治理产生深远影响。

4. AI治理的用户中心化

TikTok的AI内容控制功能代表了AI治理的新方向:从平台主导转向用户参与。随着AI技术的普及,如何平衡技术创新与用户权益、如何建立透明、可信的AI系统,将成为行业共同面临的问题。

5. 科技巨头的战略调整

这些事件也反映了科技巨头在AI战略上的调整:从单纯的产品竞争向生态构建、从短期商业导向向长期技术布局转变。这种调整将重塑行业竞争格局,为新兴企业创造新的机会。

未来展望

基于这些趋势,我们可以预见AI技术发展的几个可能方向:

首先,AI研究将更加开放和多元化,独立研究机构与大学、大公司的合作将更加紧密,形成更加开放的创新生态。

其次,AI硬件与软件的协同进化将继续,量子计算、神经形态芯片等新型计算架构可能与传统GPU形成互补,为AI提供更强大的计算支持。

第三,AI能力将从感知、理解向推理、规划扩展,从特定任务向通用智能迈进,这一过程将伴随着AI系统自主性的不断提升。

第四,AI治理将更加注重用户参与和透明度,内容标识、可解释性、公平性等技术手段与政策法规将共同构建AI治理的框架。

最后,科技巨头与新兴企业的竞争与合作将更加复杂,行业格局将经历重构,形成更加多元、动态的创新生态。

结语

杨立昆离职、英伟达财报、OpenAI新模型、谷歌CEO预言、TikTok新功能——这些看似独立的事件,共同勾勒出了AI技术发展的新图景。在这个新图景中,AI研究更加开放多元,技术能力持续突破,应用场景不断扩展,治理机制日趋完善。

这一系列变革不仅将重塑科技行业格局,也将对经济、社会、文化产生深远影响。面对这一变革,我们需要以开放的心态拥抱变化,以批判的思维审视技术,以负责任的态度引导创新。只有这样,我们才能确保AI技术的发展真正造福人类社会,创造一个更加智能、更加包容、更加可持续的未来。