引言:卢浮宫盗窃案背后的认知奥秘

2025年10月19日的一个阳光明媚的早晨,四名男子走进世界参观人数最多的博物馆,短短八分钟后带着价值8800万欧元(约合1.01亿美元)的皇冠珠宝离开。这一发生在巴黎卢浮宫——全球监控最严密的文化机构之一——的盗窃案,震惊了世界。更令人惊讶的是,参观者继续浏览展品,安全人员没有反应(直到警报被触发),而窃贼们在任何人意识到发生了什么之前就已经消失在城市车流中。

调查人员后来揭示,这些窃贼穿着高能见度背心,伪装成建筑工人。他们带来了一台升降机,这在巴黎狭窄街道上是常见景象,并利用它到达了俯瞰塞纳河的阳台。穿着工人服装的他们看起来就像属于那里一样。

窃贼成功的关键:分类机制的利用

这一策略之所以奏效,是因为我们并非客观地看待世界。我们通过类别看待世界——通过我们期望看到的事物。窃贼理解了我们视为'正常'的社会类别,并利用它们来避免怀疑。许多人工智能系统也以同样的方式工作,因此容易犯同样的错误。

社会学家欧文·戈夫曼会用他的'自我呈现'概念来描述卢浮宫发生的事情:人们通过采用他人期望的线索来'表演'社会角色。在这里,正常性的表演成为了完美的伪装。

人类与AI的共同点:分类的双刃剑

社会学的视角

人类不断地进行心理分类,以理解人和地方。当某事物符合'普通'类别时,它就会从视线中消失。

用于面部识别和检测公共场所可疑活动的人工智能系统以类似方式运作。对人类而言,分类是文化性的;对AI而言,分类是数学性的。

但两种系统都依赖于'学习到的模式而非客观现实'。因为AI从关于谁看起来'正常'和谁看起来'可疑'的数据中学习,它吸收了嵌入其训练数据中的类别。这使得它容易受到偏见的影响。

卢浮宫案例与AI系统的对比

卢浮宫的窃贼没有被视为危险,因为他们符合受信任的类别。在AI中,同样的过程可能产生相反的效果:不符合统计规范的人变得更加显眼,受到过度审查。

这可能意味着面部识别系统不成比例地将某些种族或性别群体标记为潜在威胁,而让其他人不受注意地通过。

社会学的视角帮助我们认识到这些问题并非孤立的。AI不会发明自己的类别;它学习我们的类别。当计算机视觉系统在安全录像上训练,其中'正常'由特定的身体、服装或行为定义时,它会重现这些假设。

正如博物馆的保安因为窃贼看起来属于那里而忽视了他们一样,AI可能会忽略某些模式,同时对其他模式过度反应。

从博物馆大厅到机器学习:分类的普遍性

这种感知与分类之间的联系揭示了关于我们日益算法化的世界的一些重要信息。无论是保安决定谁看起来可疑,还是AI决定谁像'小偷',基本过程都是相同的:基于看似客观但实际是文化学习的线索,将人分配到不同类别。

当AI系统被描述为'有偏见'时,这通常意味着它过于忠实地反映了这些社会类别。卢浮宫盗窃案提醒我们,这些类别不仅塑造我们的态度,还塑造了什么会被注意到。

盗窃发生后,法国文化部长承诺安装新摄像头和加强安全措施。但无论这些系统变得多么先进,它们仍然依赖于分类。必须有人或某物来决定什么算作'可疑行为'。如果这一决定基于假设,同样的盲点将持续存在。

案例分析:卢浮宫盗窃案的启示

卢浮宫盗窃案将被铭记为欧洲最引人注目的博物馆盗窃案之一。窃贼之所以成功,是因为他们掌握了外表的社会学:他们理解正常性的类别并将其作为工具。

通过这样做,他们展示了人类和机器都可能将 conformity( conformity 应为 conformity,意为 conformity)误认为安全。他们在光天化日之下的成功不仅是计划的胜利,也是分类思维的胜利,这种逻辑既 underlying( underlying 应为 underlying,意为 underlying)人类感知,也 underlying( underlying 应为 underlying,意为 underlying)人工智能。

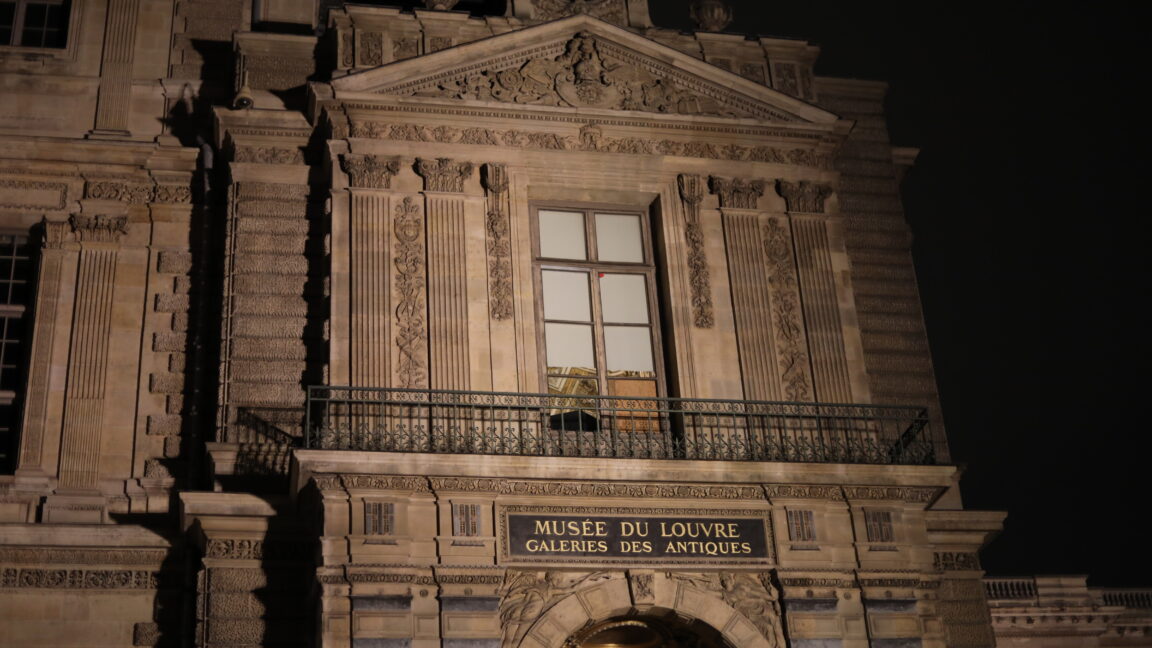

卢浮宫建筑夜景,展示了这座标志性建筑的宏伟外观。

挑战与反思:改进AI与人类认知

卢浮宫盗窃案引发了对当前安全系统和AI分类机制的深刻反思。无论是人类还是机器,分类都是一把双刃剑:它帮助我们快速处理信息,但也编码了我们的文化假设。

认知偏差与AI训练

人类认知中的偏差往往是无意识的,而AI系统则会放大这些偏差。当AI在包含人类偏见的数据集上训练时,它会学习并复制这些偏见。例如,如果训练数据中'正常'行为主要由特定性别、种族或社会阶层的人定义,AI就会将其他行为视为异常。

改进方向:从数据到算法

要解决这些问题,需要从多个层面入手:

- 数据多样性:确保训练数据具有代表性,避免强化现有偏见。

- 算法透明度:开发可解释的AI系统,使决策过程更加透明。

- 持续评估:定期测试AI系统在不同人群和场景中的表现。

- 人类监督:在关键应用中保持人类监督,确保AI决策符合伦理标准。

卢浮宫博物馆外观及破碎窗户,展示了盗窃案发生后的现场情况。

结论:超越分类的局限

卢浮宫盗窃案不仅是一次引人注目的犯罪,更是对人类认知和AI系统工作原理的深刻启示。窃贼的成功表明,当人们理解并利用社会分类时,他们可以轻易绕过最严密的安全措施。

这一教训同样适用于AI系统。如果我们希望开发更公平、更有效的AI,我们需要首先理解并质疑自己的分类方式。在教会机器更好地'看'之前,我们必须先学会如何更好地'看'世界。

未来的安全系统和AI应用需要超越简单的分类模式,采用更复杂、更细致的方法来理解人类行为。这需要跨学科的合作,结合社会学、心理学、计算机科学和伦理学的见解。

最终,卢浮宫盗窃案提醒我们,技术解决方案必须辅以对人类行为的深刻理解。只有当我们同时改进我们的技术和我们的认知时,我们才能构建真正安全和公平的系统。