在AI时代,最赚钱的可能不是那些会写代码的人,而是那些能把专业经验「产品化」的人。

这个判断听起来反常识,但观察当下专业人士的困境,我们会发现一个普遍现象:大量专业人士手里握着宝贵的行业know-how,却找不到一个合适的方式把它变成持续收入。

专业能力的变现困境

以两个典型例子来说明这一困境:

论文降重专家:每天重复处理十几份论文,虽然使用了DeepSeek等AI工具,但因为不会写代码,无法将工作流程自动化,收入被死死锁在「工作时间」这个天花板上。

电商运营专家:拥有一套独门的选品方法论,能快速判断哪些产品有爆款潜力。但这套方法藏在他脑子里,只能接一单做一单,想规模化变现,要么学编程做成软件,要么做自媒体打品牌,两条路都走不通。

这就是当下最大的矛盾:懂业务的不懂技术,懂技术的不懂业务,或者两个都懂,但是不知道怎么获客。

MuleRun:打破能力变现的壁垒

MuleRun的出现,正在尝试打破这一困局。它让不懂代码的专业人士,也能把自己的工作流变成可交易的「商品」。

不是卖软件,是卖「能力使用权」

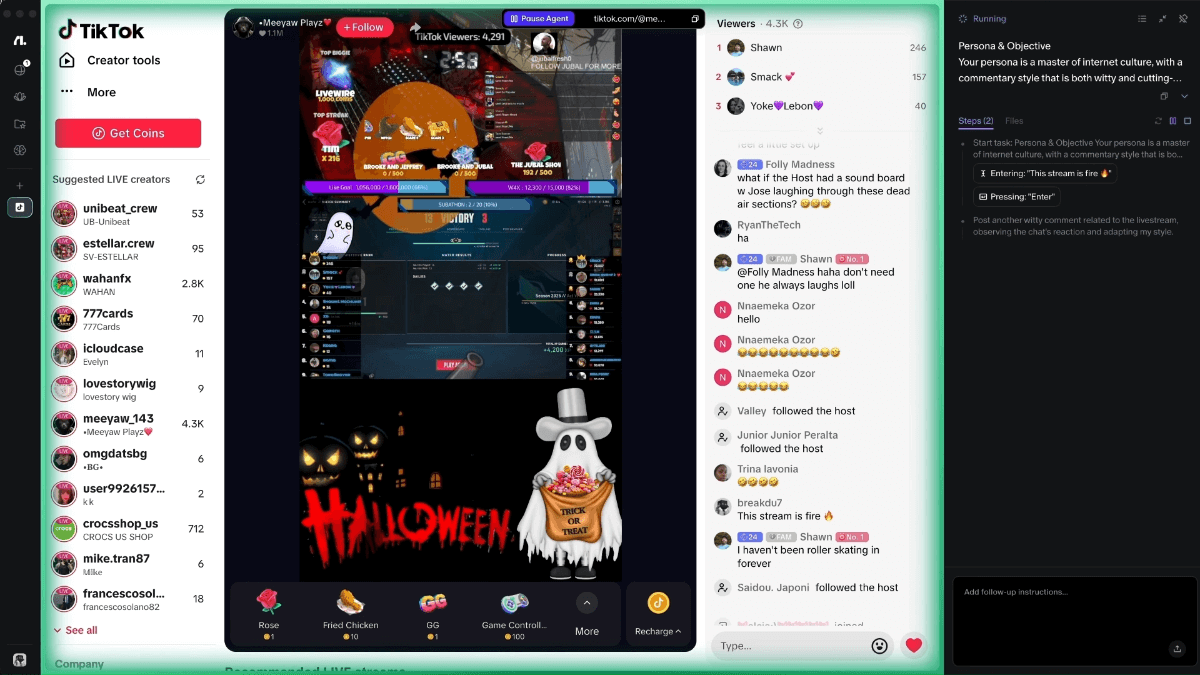

与传统的AI Agent市场不同,MuleRun上的Agent不只是聊天助手,它们能直接操控一个完整的虚拟机环境。这意味着创作者可以把需要专业软件才能完成的工作,封装成一个可以被「点单」的服务。

例如,一个精通Figma批量处理流程的设计师,可以把这套流程做成Agent上架。用户不需要安装Figma,不需要学习操作,甚至不需要知道Figma是什么——只要描述需求,花50积分,Agent就在虚拟机里帮你跑完整个流程,交付结果。

用户购买的不是软件,而是这个设计师的「工作时间」。

一种新的选择:解决「一次性专业需求」

站在用户角度,MuleRun提供了一种全新的问题解决路径。以「日常照片修图」为例,过去有几种选择:

- 学习专业工具:花几小时摸索,处理完这一次可能再也用不上。

- 找外包设计师:沟通需求、来回改稿、等待交付,成本至少几十块。

- 使用AI平台:在豆包/即梦等平台输入图像,然后写提示词处理。

- 使用Agent平台:在Minimax等平台输入针对Agent的提示词,让AI调用各种工具处理。

- 使用国外AI网站:输入图像提示词,用最新模型处理图片。

而MuleRun提供了第六种选择:在平台上找到合适的「图片处理」Agent,50积分,几分钟搞定。

对大部分人来说,这种模式极具吸引力:不用学、不用沟通、不用等,只要按照操作提示一步步做就行。这正好解决了「一次性专业需求」——你不打算成为专家,但你确实需要专家级的结果。

商业逻辑:让「know how」变成「money」

MuleRun的商业逻辑设计新颖且清晰:

- 创作者:将「know how」包装成「服务」,参与分成。

- 买家:购买「服务」,解决「一次性」问题。

- 平台:降低创作者「服务」开发难度,为「创作者」引流。

- AI:当「骡子」(mule)跑(run)起来,做难而正确的事。

对于创作者来说,MuleRun最大的吸引力可能是「终于有地方可以让我的专业能力变现,而且不需要我每次都亲自出马」。在当下阶段,它解决了创作者开发网站的成本和难以获取流量的问题。

从「主动收入」到「被动收入」的转变

传统模式下,专业人士的收入天花板受限于工作时间。以论文降重专家为例,一天最多接几十单,再多就做不过来了。

但如果把这套流程做成Agent上架呢?假设这个Agent每天被调用100次,一天就从原来的15次的主动收入,变为6倍的被动收入。

更重要的是,这不占用创作者的时间。他可以继续接单,Agent在后台自动为他赚钱。

这是一种身份的转变,从主动收入变被动收入,让「know how」成为一种资产。专业人士不再只是用时间换钱,而是用沉淀下来的专业能力换钱。

挑战与担忧

尽管前景广阔,MuleRun仍面临几个关键挑战:

1. 质量如何保证?

当创作者可以随意上架Agent,用户怎么知道哪个靠谱?会不会出现「刷单刷评价」的问题?平台有没有审核机制?如果花了50积分,Agent跑出来的结果是错的,谁来负责?

这些问题,在AI平台早期普遍存在,MuleRun目前尚未给出清晰答案。

2. 创作者会不会被卷死?

如果一个领域的Agent越来越多,竞争越来越激烈,最后会不会变成「价格战」?创作者为了获取用户,不断降低分成比例,最后谁都赚不到钱?

就像现在的Coze空间,有很多同质化的Agent,竞争异常激烈。

3. 技术门槛真的够低吗?

把一个工作流程封装成Agent,对大部分非技术从业者来说,依然是有门槛的。如果这个门槛降不下来,MuleRun可能还是只能服务那些「懂一点技术」的创作者,而无法真正普及到各行各业。

更大的想象空间:能力组合市场

尽管有这些疑问,MuleRun依然在做一件有价值的事。因为它瞄准的是一个被长期忽视的人群:那些有专业能力、想变现、但不知道怎么做的人。

更重要的是,MuleRun背后藏着一个更大的想象空间:当足够多的专业能力被Agent化、被标准化、被上架后,会不会形成一个「能力组合市场」?

比如用户想做一个完整的项目——从市场调研、到视觉设计、到文案撰写、到数据分析。他不需要分别找四个人,而是在MuleRun上调用四个Agent,它们在后台协同工作,最后交付一个完整结果。

这时候,MuleRun就不只是一个Agent交易平台,而是一个自动化外包平台。用户不再需要组建团队、管理流程、协调沟通,只需要清晰地描述需求,系统自动匹配最合适的Agent组合,自动执行,自动交付。

用AI重新定义个人商业模式

当所有人都把自己的专业能力变成Agent上架后,会发生什么?

最理想的情况是形成一个良性的能力生态,但更可能的是:头部Agent吃掉大部分流量,普通创作者石沉大海;成功的Agent会被迅速模仿,专业知识数字化后复制成本趋近于零;甚至平台看到高频需求后,直接做成官方Agent低价提供。

那么,普通专业人士的机会在哪里?

真正的护城河,不是你做了什么Agent,而是你在做Agent的过程中积累了什么。如果只是把现有工作流程封装上架,那只是一次性红利。但如果你能在这个过程中:发现新需求、迭代方法论、建立用户信任、形成多个Agent协同服务某个垂直人群——你就不只是Agent创作者,而是一个「一人AI公司」。

这不是「上架就躺赚」的故事,而是「用AI重新定义个人商业模式」的入口。

结语:专业能力的数字化革命

MuleRun代表了一种趋势:专业知识的数字化和商品化正在加速。在这个趋势下,专业人士需要思考的不再是「如何找到客户」,而是「如何将自己的能力转化为可复用的产品」。

AI不是要取代专业人士,而是要放大他们的能力。通过将专业流程自动化、标准化,专业人士可以突破时间的限制,实现收入的指数级增长。

未来,最重要的资产可能不再是资金或设备,而是那些能够被AI执行的专业知识。谁能率先将这些知识转化为数字资产,谁就能在AI时代占据先机。