在AI技术浪潮席卷全球的今天,中国科技企业纷纷投身大模型研发,百度作为最早布局AI的企业之一,其创始人李彦宏提出的一系列'非共识'观点,正逐渐被行业验证。当业界疯狂卷参数、卷数据时,他提出'不要重复造轮子,模型的意义在于应用';当C端AI应用成为热点,他断言'大模型对ToB业务的改造比互联网影响力大一个数量级';当智能体还是行业新物种时,他已预判这将是'AI应用的最主流形态'。这些看似逆流而上的观点,实则蕴含着对AI产业发展的深刻洞察。

一、不断验证的'非共识'

放眼国内,很难找到比李彦宏更虔诚的AI信仰者。早在2012年,百度就由他带队组建了国内最早的AI研究院;2019年前后,他在40次公开演讲、15万字论述中次次不离AI;作为全国政协委员,他连续8年在'两会'提出13份AI相关提案。这种对AI的执着,源于他对技术变革的敏锐感知。

2022年底大模型爆发后,李彦宏的发声愈发与众不同。在'百模赶考'最热的时期,当国内大模型数量从80个激增至230个,他直言'不断重复开发基础大模型是对社会资源的极大浪费'。红杉资本数据显示,英伟达芯片订单高达500亿美元,而整个生成式AI企业收入仅30亿美元,且绝大部分被OpenAI等少数头部玩家瓜分。

李彦宏的'非共识'体现在三个方面:

应用优先论:'要卷AI应用,不要重复造轮子','没有构建于基础模型之上的丰富AI原生应用生态,大模型就一文不值'。这一观点直指行业痛点——基础大模型的研发投入、数据量级和算力成本呈指数级增长,远非普通团队可负担。

ToB价值论:当C端AI应用如井喷般出现时,他认为'大模型对ToB业务的改造比互联网对ToB的影响力要大一个数量级'。事实证明,相比对大模型的一时兴趣,用户更关注产品体验、内容建设和交互便捷性,这些能力的建设远非一朝一夕。

智能体预判:在应用开发方向尚未明朗时,他已注意到'智能体是AI应用的最主流形态,即将迎来爆发点'。这一判断与吴恩达、扎克伯格、比尔·盖茨等全球AI领袖的观点不谋而合。

二、打造'超级有用'的应用

围绕'超级有用'这一核心目标,百度在2024年百度世界大会上推出了两项关键技术:检索增强的文生图技术(iRAG)和无代码工具'秒哒'。

iRAG:解决多模态内容生成的准确性问题

过去两年,文本生成大模型基本消除了幻觉,回答问题的准确性大幅提升,但图像等多模态内容和RAG(检索增强生成)的结合仍不成熟。例如,让大模型生成北京天坛的照片,天坛是3层建筑,AI却生成了4层——这种信息错误严重限制了多模态大模型的规模化应用。

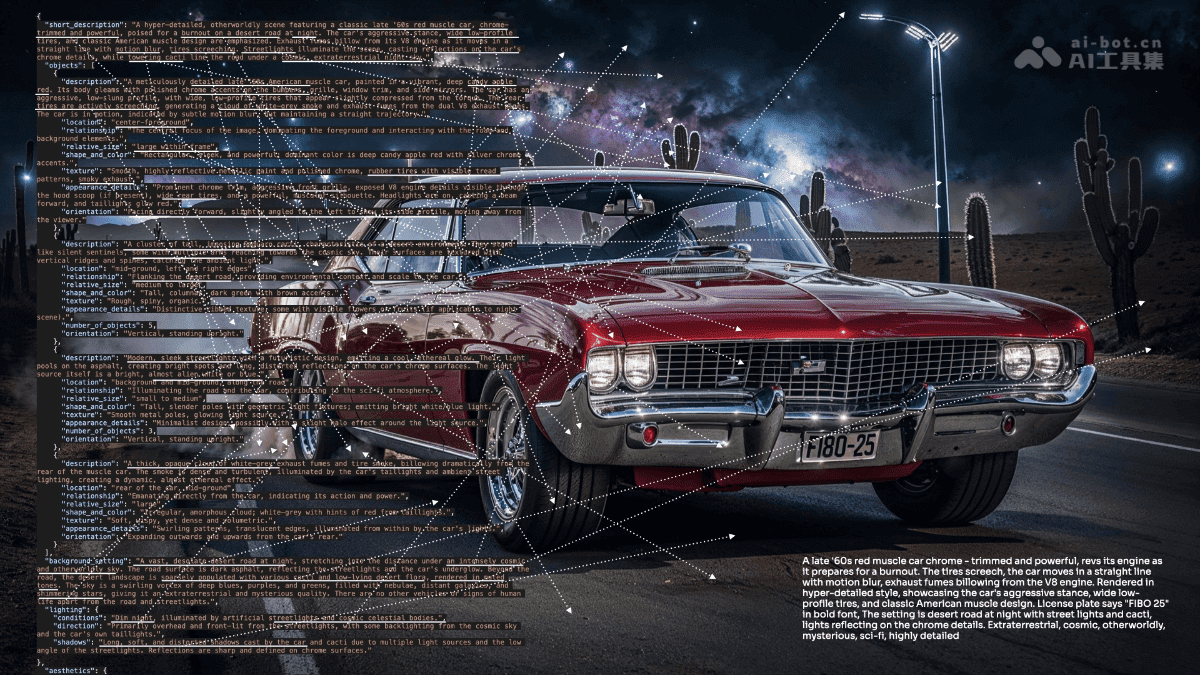

百度的iRAG技术依托百度搜索的亿万图片资源和强大的基础模型相结合,可以生成各种真实且准确的图片。针对生成不精准的两大原因——模型不理解或缺乏参考、生成能力欠缺,iRAG提供了针对性解决方案。

根据测评,用户只需输入关键信息,如'帮我画一张马斯克和一只迅猛龙在后备箱里剥豆角',就能立即获取一张信息无误、超真实的图片,即使该场景现实中不存在,也能生成特定人物和环境的图片。相比千篇一律的漫画风、卡通风AI图像,这些照片不仅'AI味儿'更淡,真实度也有了质的飞跃。

秒哒:让每个人都能成为'程序员'

李彦宏曾预判大模型发展将经历三个阶段:Copilot(需人类辅助把关)、Agent智能体(具备自主性)和AI Worker(能像人一样独立完成工作)。当下正处于Agent智能体阶段,其特点是'门槛足够低,谁都能上手,天花板又足够高,可以做出非常复杂、非常强大的应用'。

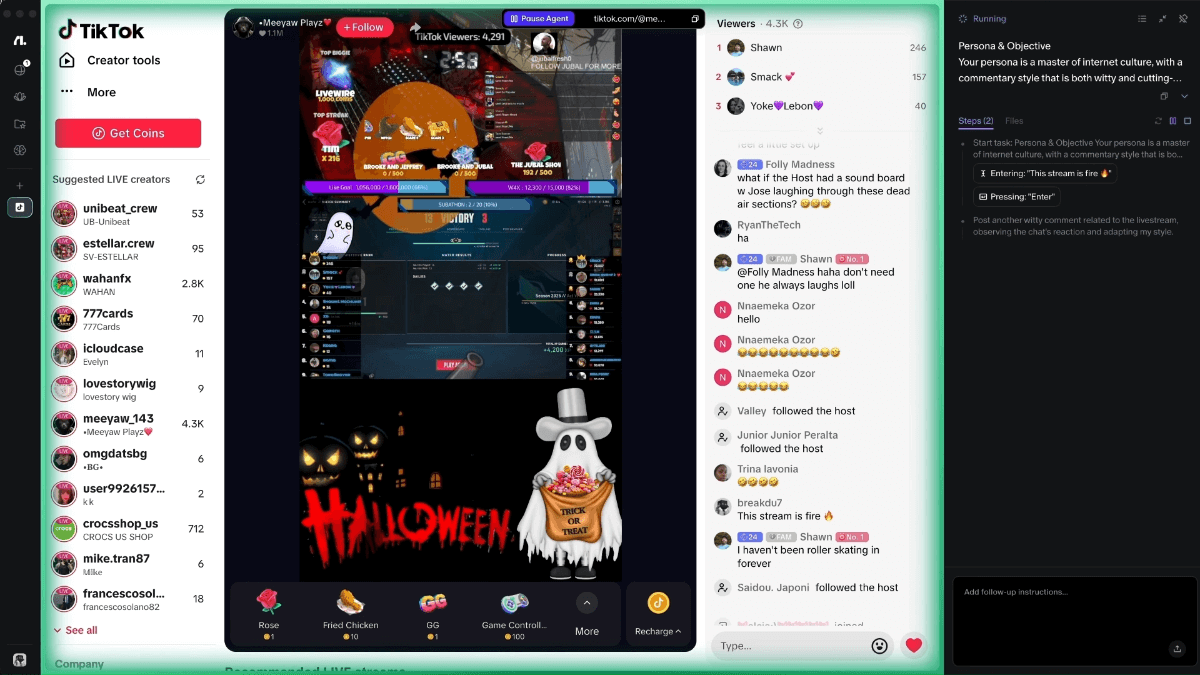

基于这一认识,百度推出了无代码工具'秒哒'。用户只需向大模型表达需要的智能体工作流等信息,大模型就能直接生成代码构建专属智能体。该智能体还能充分调动、合理编排文心大模型内多种知识库、智能体和工具,如网页检索、IRAG、地图API等,智能高效完成任务。

这意味着,基于无代码产品,每个用户及企业都能通过自然语言交互,自己搭建并指挥多个智能体协同完成任务,无需基础代码能力,也无需项目经理、设计人员、开发人员、测试人员等专业人员,每个人都拥有'程序员'的能力。

通过iRAG让大模型更精准,通过秒哒让人人可上手,'一个前所未有的只靠想法就能赚钱的时代'已经完成了从0到1的基础设施铺垫。

三、构建新生态:从1到数百万的加速

基础设施从0到1的铺垫完成后,如何实现从1到100,再到100万乃至数百万的加速?关键在于生态。

产业分工新格局

一个新的产业分工正在形成:基础设施提供者基于大模型的压强投入与海量数据积累,构建技术的'钢铁长城';开发者们则凭借专业垂直的知识积累,补全技术落地的最后一块拼图。

在基础设施侧,截至2024年11月初,百度文心大模型的日均调用量超15亿次,相较5月披露的2亿次增长7.5倍,相较一年前首次披露的5000万次增长约30倍,数据远超预期。

在产业应用方面,百度发布了基于大模型的100大产业应用,涵盖制造、能源、交通、政务、金融、汽车、教育、互联网等众多行业。通过百度智能云千帆大模型平台,60%的央国企和大量民营企业与百度合作,累计帮助用户精调了3.3万个大模型,开发出77万个企业级应用。

行业应用案例

智联招聘:企业招聘面临两大难题——用人部门提出的人才需求描述主观模糊,HR无法得出可量化筛选标准;岗位分工细化导致HR认知与岗位需求鸿沟扩大。通过自然语言对话获取求职者关键信息,结合岗位描述快速绘制精准匹配画像,精准推荐职位并筛选人才,提升用人和求职双方效率。双方合作已沉淀系列提示词模板,在数万条数据中验证,场景平均准确率高达93%。

百胜集团:公司类智能体重要性不亚于传统互联网时代的公司官网,在基本信息、产品介绍、门店位置等传统能力基础上,还具备主动推荐、及时响应和服务能力。百胜依托百度客服产品和大模型能力打造的智能体,已能解决识别客户意图和上下文关联难题,覆盖全线业务,日会话峰值达数十万,调用量峰值数百万,问题解决率提升至90%。

李彦宏在百度世界现场展示的文心智能体平台TOP100智能体,包括农民院士智能体等角色类,以及工具、行业、职场、情感、娱乐等各类场景智能体,涵盖各行各业应用的方方面面。此外,百度还发布了全新工具类智能体'自由画布'。

全球生态地位

沙利文发布的《2024年全球AI生态全景概览》对百度的AI生态建设成果做了精准总结:在全球AI生态全景中,百度与谷歌、OpenAI位于AI-Native Giant同一象限。

'以应用为核心',这既是百度做大模型的初心,也是其取得如今成果的'军功章'。

四、十年坚守:从'奇点'预言到应用爆发

'像一棵树一样,企业的成功,也是有年轮的。'眼花缭乱的数字与层出不穷的产品只是最终成果,真正的答案,藏在历史中那些幽微的思考与前行印记中。

2014年,风华正茂的百度在太庙与美国奇点大学进行了一场关于人工智能的主题分享,并现场提出判断:十年内,人工智能的发展将迎来'奇点',在此之后,人类能力进化将永远迟滞于AI的边界扩张,即便是小公司,也能依靠人工智能与行业巨头站在同一竞技舞台。作为分享背景的,是夜幕降临下打在太庙墙上的巨大百度LOGO。

那时的人工智能,既没有迎来AlphaGo大战李世石的举世瞩目,距离ChatGPT惊艳全人类也有八年之遥。但正是在AI还无人问津的时刻,百度开始坚定投入AI研发,向大洋彼岸尚未拿下诺贝尔奖的Geoff Hinton抛去橄榄枝,并由李彦宏亲自带队建立深度学习研究院。

在此后十年时间里,百度延揽'谷歌大脑之父'吴恩达等领军人才、发布'少帅计划',年薪百万招募全球30岁以下的AI精英,搭建起由芯片层、框架层、模型层以及应用层组合起来的完整AI技术架构。

这十二年的漫长探索,跨越了AI的多个发展周期,见证了从深度学习到大模型每一个关键发展阶段的潮起潮落。从深度学习平台到千帆平台、智能体开发平台再到如今的'秒哒'无代码工具,不变的是百度一直在用技术解决实实在在的问题,将普通人开发应用的门槛不断降低。

表面看,这是一个搜索起家在AI上拥有先手优势企业的顺势而为;内核里,却是百度对AI长期主义信仰的坚持。在这一过程中,时间的价值就在于,在海面之上,用一盏灯点亮另一盏灯。基于百度AI架构搭建起的AI生态,正如李彦宏所言:'我们即将迎来AI应用的群星闪耀时刻。每一个应用都是一颗星,每一个应用都将成为改变世界的力量。'