在当今快速发展的技术环境中,人工智能已经从实验性技术转变为驱动业务创新的核心引擎。随着企业对AI应用期望的不断提高,构建能够持续学习和适应的智能系统已成为必然趋势。传统的静态AI模型训练方法已难以满足复杂多变的实际需求,而基于实时反馈和持续学习的'信号循环'机制正为AI应用优化开辟新路径。

信号循环:AI进化的核心驱动力

信号循环是一种创新的AI优化框架,它通过建立从AI系统输出到输入的反馈闭环,使AI应用能够根据实际运行数据不断调整和优化自身性能。这种机制模拟了人类学习过程中的试错与反馈循环,使AI系统能够在动态环境中持续进化。

信号循环的核心在于三个关键环节:数据采集、性能评估和模型调整。这三个环节形成一个完整闭环,使AI系统能够像人类一样从经验中学习,不断提升决策质量和执行效率。与传统的一次性训练模式相比,信号循环实现了AI应用的持续进化,使其能够适应不断变化的环境和需求。

信号循环的工作原理与技术实现

实时反馈机制的设计与构建

实时反馈是信号循环的起点,其质量直接影响整个优化过程的效果。构建高效的反馈机制需要从多个维度进行设计:

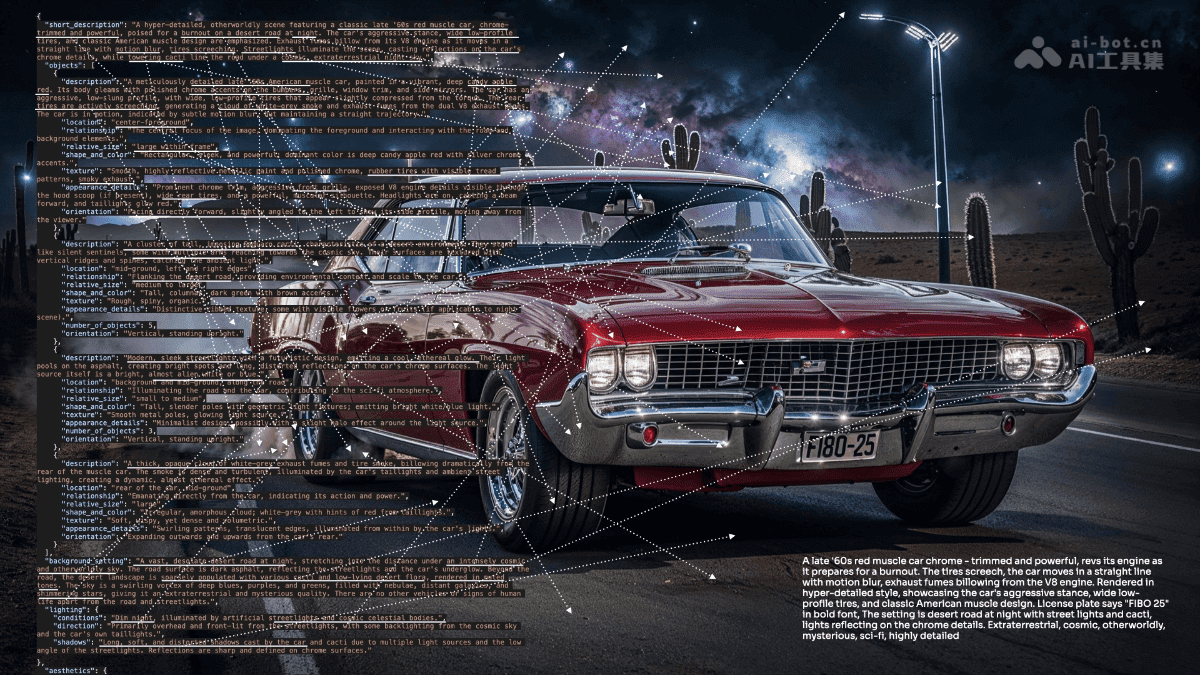

多源数据融合:整合用户行为数据、系统性能指标、环境变化信息等多维数据,形成全面的反馈信号。

反馈信号处理:设计高效的算法对原始反馈数据进行清洗、标准化和特征提取,确保反馈信号的质量和可用性。

反馈延迟控制:通过边缘计算、流处理等技术手段,最小化从数据产生到反馈应用的延迟,实现真正的实时优化。

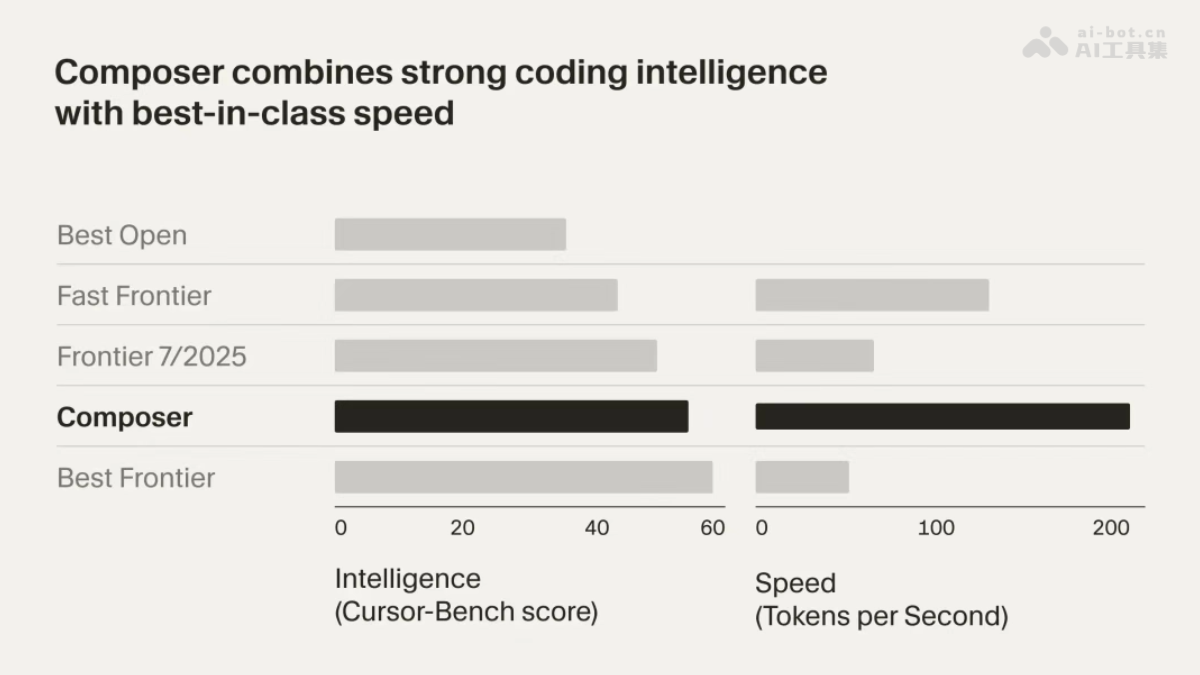

持续学习算法的选择与优化

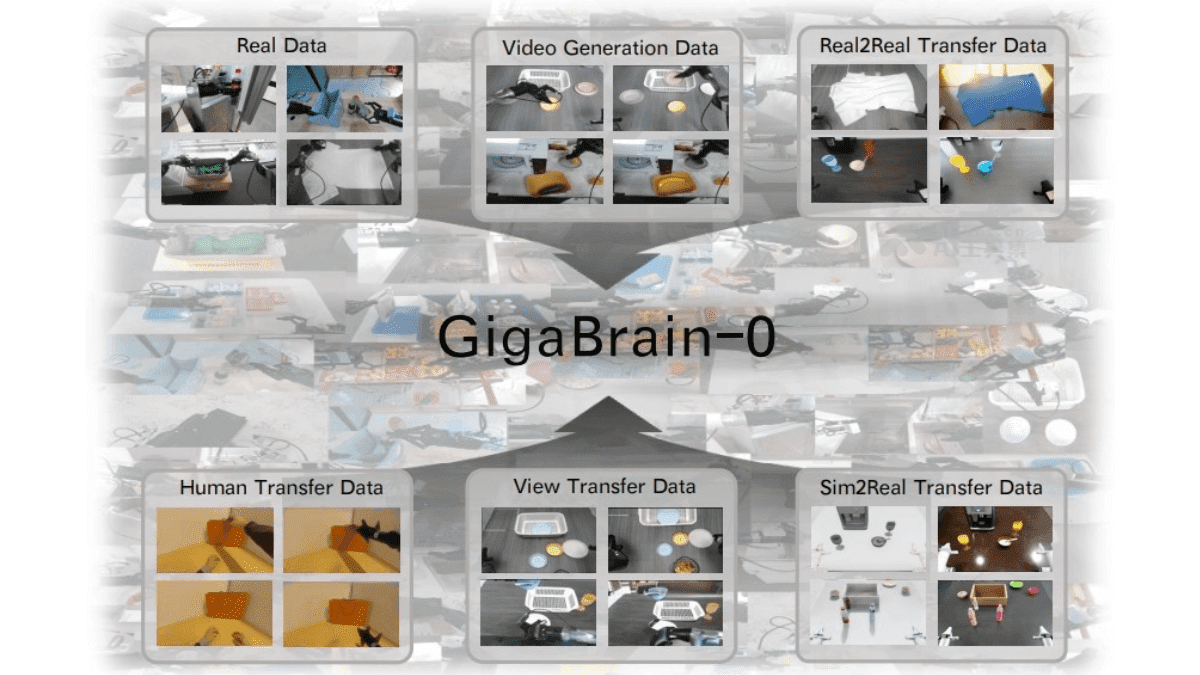

在信号循环框架下,持续学习算法的选择至关重要。当前主流的持续学习方法包括:

- 增量学习:模型在保留已学知识的基础上,持续吸收新数据中的模式和信息。

- 迁移学习:将已训练模型的知识迁移到新任务或新领域,加速学习过程。

- 元学习:使模型学会如何学习,提高适应新任务的效率。

这些方法各有优劣,需要根据具体应用场景进行选择和组合。例如,在需要快速适应新环境的应用中,元学习方法可能更为适合;而在数据持续累积的场景中,增量学习则能提供更好的性能保障。

闭环系统的性能评估指标

建立科学的性能评估体系是信号循环成功的关键。评估指标应包括:

- 准确性:AI系统输出的正确率和精确度

- 效率:响应时间、资源消耗等性能指标

- 适应性:系统对新环境的适应速度和程度

- 鲁棒性:系统面对异常数据和干扰的稳定性

这些指标不仅用于评估当前系统性能,也为模型调整提供了明确的方向和依据。

信号循环在不同AI应用场景的实践

智能客服系统的持续优化

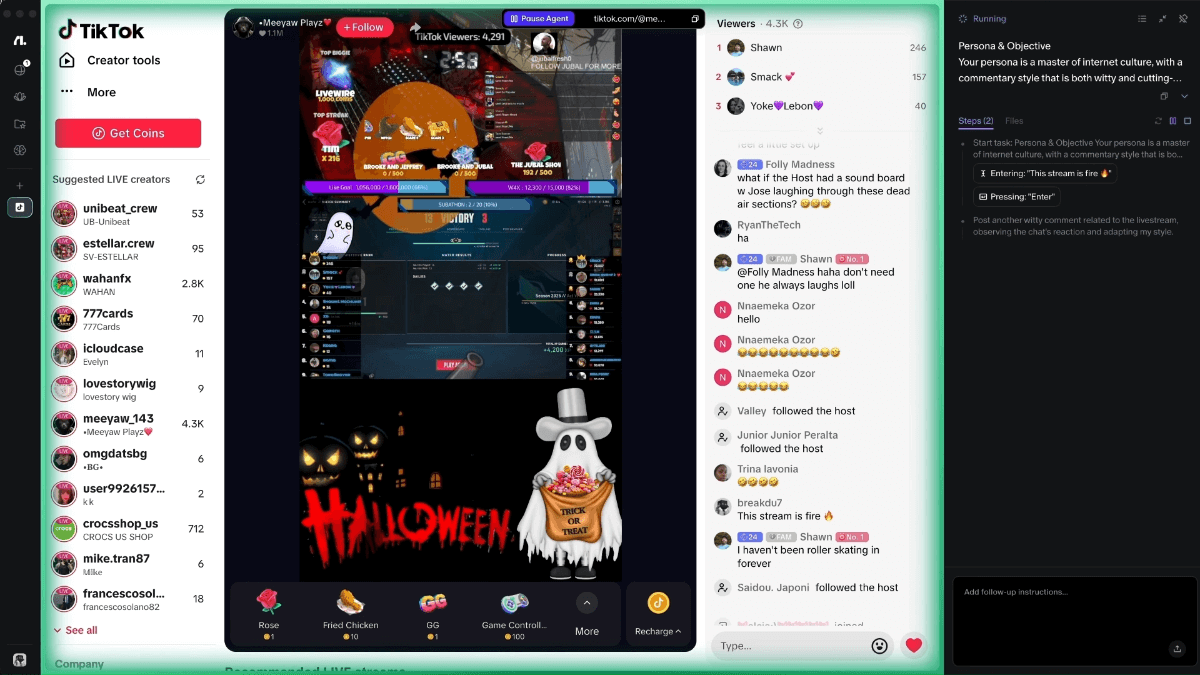

智能客服是信号循环机制应用的典型场景。通过实时分析用户反馈、对话质量和解决率等指标,客服系统能够:

- 识别常见问题模式,自动优化回答策略

- 根据用户满意度调整对话风格和深度

- 不断扩充知识库,提高问题解决覆盖率

某电商平台的实践表明,实施信号循环机制后,其智能客服的问题解决率提升了35%,用户满意度提高了28%,显著降低了人工客服的工作压力。

自动驾驶系统的实时适应

自动驾驶系统面临着复杂多变的环境,信号循环机制使其能够:

- 根据实际路况数据不断优化路径规划算法

- 通过分析驾驶行为数据提升决策安全性

- 适应不同地区的交通规则和驾驶习惯

特斯拉的Autopilot系统就是信号循环机制的杰出代表,通过数百万辆汽车收集的实际道路数据,系统不断学习和优化,提升了在各种复杂场景下的应对能力。

金融风控模型的动态调整

金融风控领域对模型的准确性和时效性要求极高,信号循环机制能够:

- 实时监测欺诈模式变化,动态调整风控规则

- 根据历史案例和实际损失数据优化风险评估模型

- 适应新型欺诈手段,降低误报率

某大型银行实施信号循环风控系统后,欺诈识别率提升了42%,同时将误报率降低了25%,显著提高了风控效果和客户体验。

实施信号循环的挑战与应对策略

数据质量与隐私保护

高质量的数据是信号循环的基础,但实际应用中面临诸多挑战:

- 数据稀疏性:某些场景下反馈数据不足

- 数据偏见:反馈数据可能存在系统性偏差

- 隐私保护:如何在利用数据的同时保护用户隐私

应对策略包括:

- 采用数据增强和合成技术解决数据稀疏问题

- 实施去偏见算法,减少反馈数据中的系统性偏差

- 应用联邦学习和差分隐私技术,在保护隐私的同时实现数据共享

系统复杂性与计算资源

信号循环系统的实现和维护需要较高的技术门槛和计算资源:

- 需要设计复杂的架构来支持实时数据处理和模型更新

- 持续学习过程需要大量计算资源支持

- 系统稳定性保障面临挑战

针对这些挑战,可以采取以下措施:

- 采用微服务架构,提高系统灵活性和可扩展性

- 利用云计算和边缘计算相结合的方式,优化资源利用

- 实施渐进式更新策略,确保系统稳定性

模型漂移与过拟合风险

在持续学习过程中,模型可能面临以下风险:

- 概念漂移:数据分布随时间变化,导致模型性能下降

- 灾难性遗忘:新学习可能覆盖旧知识

- 过拟合:模型过度拟合近期反馈数据

应对策略包括:

- 实施概念漂移检测机制,及时发现并应对数据分布变化

- 应用弹性权重固化等技术,防止灾难性遗忘

- 采用正则化方法,控制模型复杂度,防止过拟合

信号循环的未来发展趋势

多模态反馈融合

未来的信号循环系统将更加注重多模态反馈的融合,结合文本、图像、语音、行为等多种数据源,形成更全面、更准确的反馈信号。这将使AI系统能够更好地理解人类意图和需求,提供更智能的服务。

自主优化与自我调节

随着算法的进步,未来的信号循环系统将具备更高程度的自主性,能够自动优化反馈机制、调整学习策略,甚至识别和解决自身存在的问题,实现真正的自我进化。

跨领域知识迁移

信号循环机制将促进不同领域AI系统之间的知识迁移,使一个领域的优化经验能够应用到其他领域,加速整体AI技术的进步。这种跨领域的知识共享将催生更多创新应用和解决方案。

构建高效信号循环系统的实用建议

明确优化目标与成功指标

在实施信号循环机制前,需要明确:

- 具体的优化目标是什么?

- 如何衡量优化效果?

- 哪些指标是最关键的?

清晰的目标和指标将指导整个信号循环系统的设计和实施,确保优化方向与业务需求一致。

建立数据治理框架

高质量的数据是信号循环的基础,需要建立完善的数据治理框架,包括:

- 数据采集标准和流程

- 数据质量控制机制

- 数据安全和隐私保护措施

选择合适的技术栈

根据具体需求和资源条件,选择合适的技术栈:

- 实时数据处理:Kafka、Flink、Spark Streaming等

- 机器学习框架:TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等

- 模型部署:Docker、Kubernetes、MLflow等

重视人机协作

信号循环系统不应完全取代人类决策,而应注重人机协作:

- 设计合理的交互界面,使人类能够理解和干预AI决策

- 建立反馈渠道,使人类能够提供有价值的指导

- 平衡自动化与人工审核的关系

结语

信号循环机制代表了AI应用优化的重要发展方向,通过实时反馈和持续学习,使AI系统能够不断进化,更好地适应复杂多变的实际需求。虽然实施过程中面临诸多挑战,但随着技术的进步和实践经验的积累,这些问题将逐步得到解决。

对于企业和开发者而言,及早布局信号循环机制,将有助于构建更具竞争力的AI应用,在数字化转型的浪潮中占据先机。未来,随着多模态反馈融合、自主优化和跨领域知识迁移等趋势的发展,信号循环机制将进一步释放AI的潜力,开创人机协作的新纪元。