人形机器人产业的新风向:工厂需求驱动的量产之路

在人形机器人领域,当众多企业还在聚光灯下争夺市场声量时,灵宝机器人却凭借其对工业场景的深度理解和技术积累,悄然获得了一笔来自工厂的近亿元融资。这笔融资的领投方是蓝思科技,一家对产线痛点有着深刻体会的企业,这也是蓝思科技在投资智元机器人后,再次押注人形机器人领域。

这笔融资的意义在于,它代表了市场对人形机器人价值的一种新认知:从资本市场的追捧,到工业场景的实际需求驱动。当风险投资还在进行估值模型的计算时,生产线似乎已经给出了更为直接和诚实的投票。那么,工业场景对于人形机器人来说,究竟意味着什么?

工业场景:人形机器人的蓝海市场?

人形机器人是否只是一个吸引眼球的噱头?它是否能够真正落地,并大规模应用?在2025年机器人技术迎来爆发式增长后,许多双足人形机器人开始将目光聚焦于展览和教育等场景。而灵宝机器人则选择了一条与众不同的道路:减少对聚光灯下展示的关注,而是将目标锁定在工厂车间和矿山等对机器人存在实际需求的场景中。

当工厂类型的投资人开始关注具身智能时,一个更加尖锐的问题也随之浮出水面:为什么工业场景仍然只是少数玩家的蓝海战场?为了探寻具身智能在工业场景中的生存现状,我们与灵宝机器人的联合创始人兼COO张淼进行了深入的对话。

被技术高墙与ROI标尺圈定的蓝海

在工业场景中,对机器人的需求是真实存在的吗?

张淼给出了肯定的回答:“工业场景的需求是真实的。”

无论是之前投资灵宝机器人的联想公司的消费电子工厂,还是此次投资的蓝思科技,灵宝机器人已经与多家消费电子工厂进行了接触。

“3C产品的品类切换非常频繁,但单一品类的生产量又不是很大,这就要求生产线具有足够的‘柔性’,不能是固定的、一次性的重投入,”张淼解释道。

一个典型的痛点出现在质检环节。目前,这条生产线的“主角”仍然是质检工人。工厂并非没有考虑过其他的替代方案:

要么使用专用的质检设备,但其高昂的成本和“专机专用”的属性,使其在品类频繁更换时变得“鸡肋”;要么是传统的固定机械臂,虽然成本较低,但却无法胜任需要手眼脑协同、且具备一定泛化抓取和操作能力的复杂任务。

如果具备通用操作能力的具身机器人能够承担工厂的部分操作任务,将对工厂实现柔性生产和节约成本产生重要意义。

同样的需求也存在于矿山场景中。这里的需求更为刚性,驱动力也超越了单纯的成本考量。

根据国家矿山安全局的指导意见,在2026年底前实现“危重岗位机器换人”是许多央企和国企必须完成的硬性指标,这构成了不容置疑的“政策刚需”。

井下作业环境极其恶劣,深入地下数百米甚至数千米,常年面临30-40°C的高温高湿环境,空气中还可能弥漫着有毒气体。机器换人是对人类生命的根本关怀。

然而,尽管需求真实存在,机器人换人仍然是一个绝对的蓝海市场,原因在于技术和ROI(投资回报率)的两道高墙。

第一道墙是技术。

理论上,目前的大型模型已经能够理解人类的复杂指令,并进行一定的泛化操作。

但在物理世界中,“灵巧手”的能力瓶颈限制了绝大部分的替代可能性。“例如,给3C产品撕掉一层精细的背贴,或者理顺一把纷乱的线束,这些人类习以为常的动作,对于机器人来说仍然是巨大的挑战,”张淼举例说。

主要的难点之一在于灵巧手。目前的灵巧手本身还达不到人类能操作的精细度,需要等待触觉传感、算法、模型和手的构型一同进步。

当前的技术边界大致如此:类似于“插拔内存条、拧螺丝”这类相对规整的装配任务,机器人或许可以勉强完成。

而矿井环境则在操作之上,又叠加了“本安防爆、抗尘耐用”等一系列严苛的工程化要求,机器人本身必须经过本安、抗爆、防尘等一系列特殊改造,提出了另外的技术要求。

第二道墙,则是“ROI标尺”。即使需求再真实,工业客户的每一笔采购仍然遵循严格的商业回报逻辑。

工业客户从不为情怀买单。张淼坦言,许多客户的需求非常明确:“必须在12到18个月内收回机器人采购的成本。”这条清晰的商业红线,考验的不仅是机器人的售价和效率,更考验着机器人公司对工业流程的理解和成本控制能力。

如何与客户共同定义场景、核算并达成这笔“经济账”,恰恰是工业场景的另一重隐形门槛。这或许是技术储备扎实,同时又具备丰富工业场景交付经验的灵宝机器人团队所拥有的独特竞争优势。用他们的话说,“我们更擅长和工业制造企业打交道,讲好这本技术与商业结合的账。”

真人数据采集与成本重构:灵宝二代的量产解法

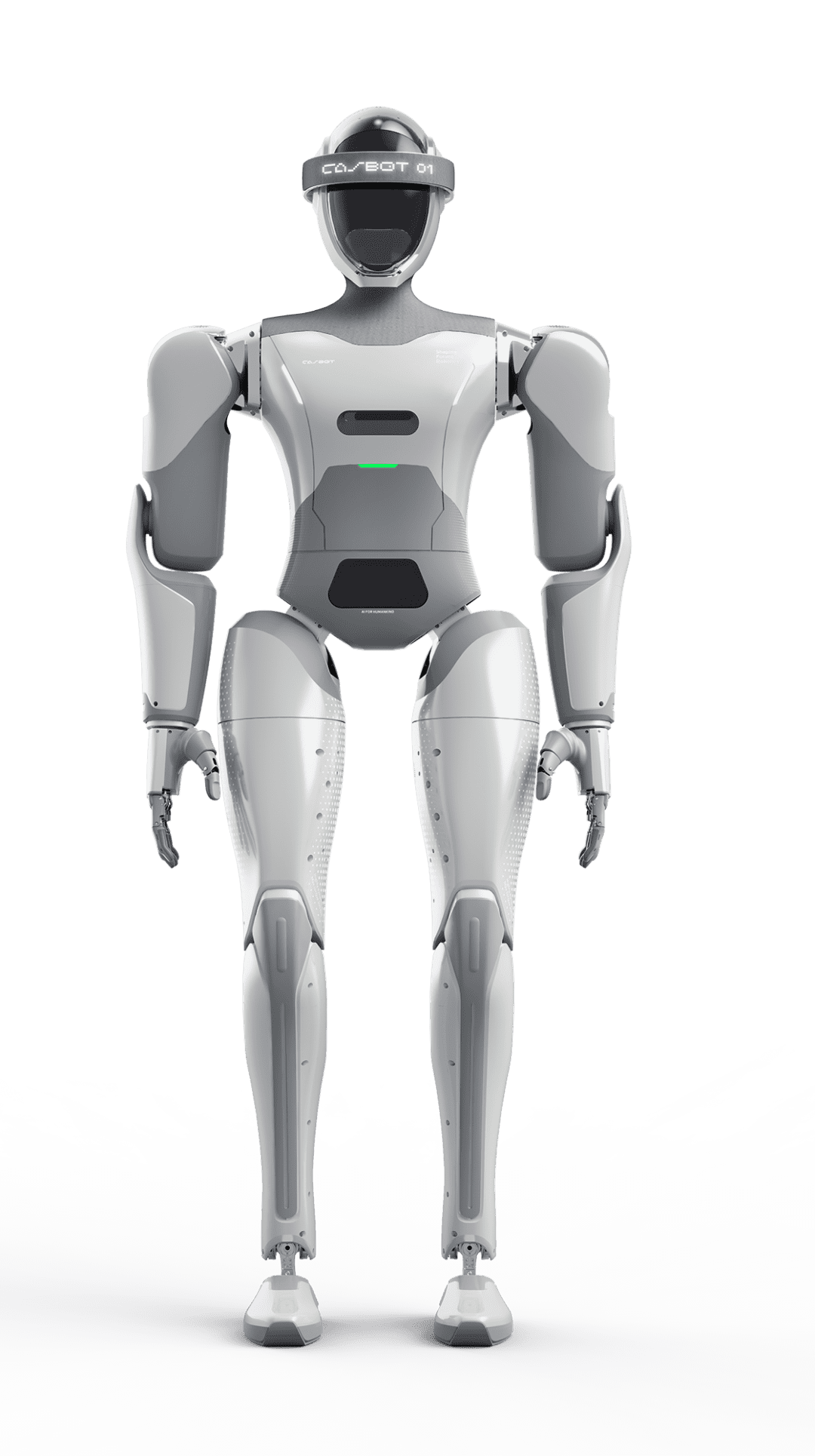

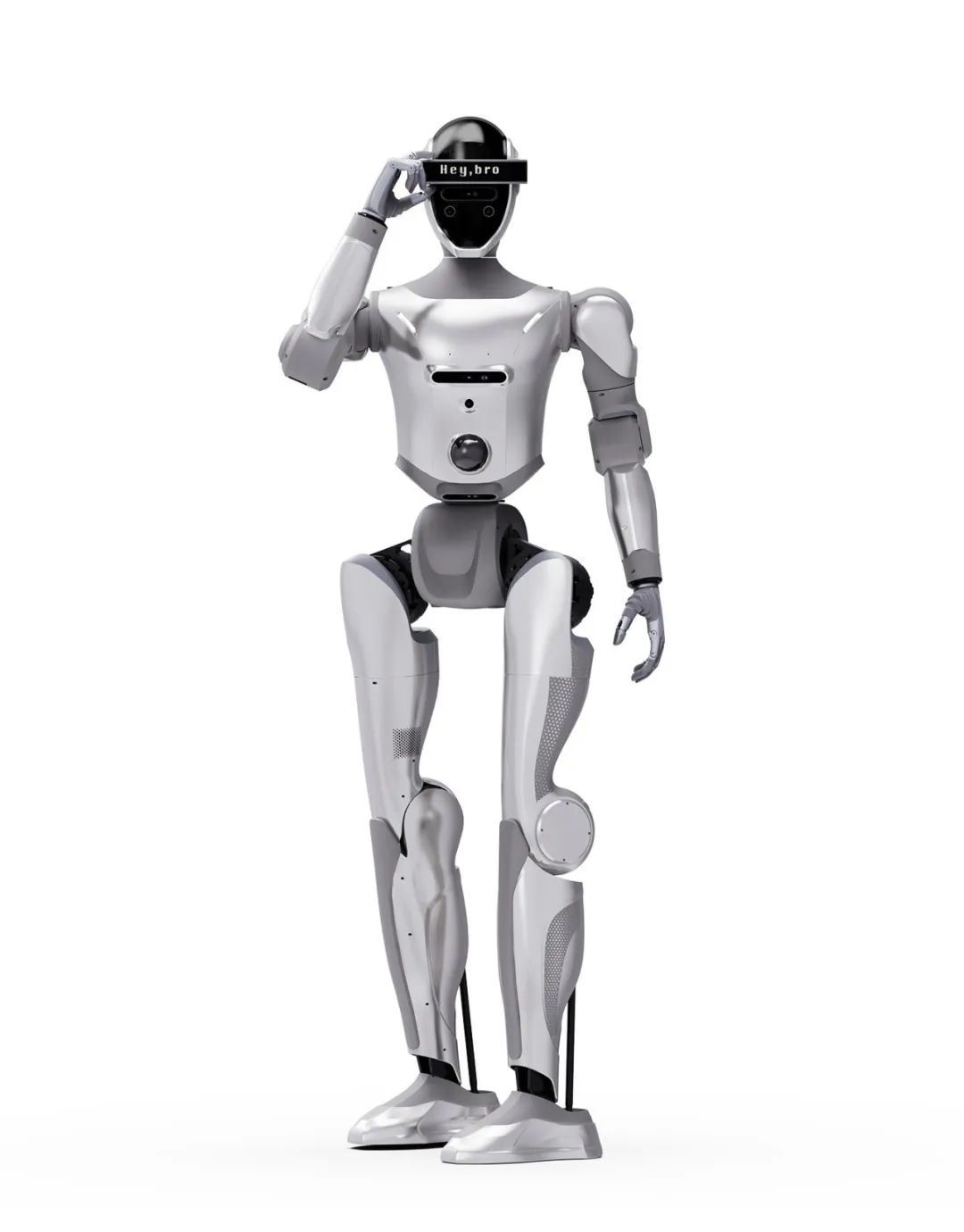

面对工业客户“12-18个月必须回本”的冰冷标尺,任何无法被清晰量化的技术情怀都显得苍白无力。灵宝给出的解决方案是,在2025年6月16日发布的第二代机器人CASBOT 02上,进行一场彻底的、由商业化需求反推的“成本与智能重构”。

其中,最核心的改变,便是对机身进行了“骨架与外壳分离”的模块化、解耦化设计。

张淼表示,将复杂的整机结构“解耦”为独立的骨架和外壳模块,不仅整机成本和重量显著降低,更关键的是,它极大地提升了“装机效率”,为即将到来的小规模量产交付铺平了道路。

此外,借助本轮领投方蓝思科技在供应链上的深厚积累,其成本还有进一步优化的空间。

目前,CASBOT 02在京东官方售价为32.88万元,精准地卡位于行业主流价格带的中段——向下与20万级别的简配机型拉开能力差距,向上则避开了50万以上的进口或纯科研型号,使其具备了进入大部分B端及一些C端爱好者采购清单的现实可能性。

此外,虽然主要针对工业场景,灵宝CASBOT 02也针对目前需求很大的展览文旅场景做了一定的优化,增加了灵动模式——机器人在不工作的时候,也会做出一些类人的思考和举动,增加和用户互动的趣味性。

除了本体的优化之外,灵宝团队也在算法上做了升级。

团队发现,单纯的VLA模型在面对工业精细化操作时存在性能瓶颈。为此,他们在VLA模型之上,创新性地加入了“离线-在线两步微调”方法,特别是在线阶段引入强化学习,让机器人能在与真实环境的交互反馈中不断优化策略。

同时,其核心优势的灵巧手算法也进行了迭代升级。

与行业内的其他机器人相比,灵宝的机器人背后的软件算法有几个与众不同的地方。

其一是名为“分层端到端”的实用架构。

将负责核心任务、可在本地独立运行的“端侧具身模型”,与负责开放式交互、部署在云端的“云侧大模型”分离开。这保证了机器人在网络不佳的工厂能稳定作业,在需要交流的商场又能“连上云”对答如流。

其二则在于数据。

在具身智能的赛道上,数据是模型的血液。目前行业内许多公司使用“真机遥操作”的数据采集模式。灵宝CASBOT联合创始人兼COO张淼表示,这种路径有其自身的问题:为了保证数据质量,操作员会下意识地把一个不到1秒的动作,放慢到好几秒来完成。

而用这种失真的慢数据去训练模型,产出的机器人效率只有人类的30%,这也是为什么很多演示视频需要加速播放。这并不适配工厂场景。

灵宝的解决方案是让“人类自己当教练”——他们与中国科学院自动化研究所联合研发了一套“真人域”数据采集系统(带有密集触觉传感器的手套和视觉眼镜),由工程师真人佩戴,以最自然高效的方式完成任务,从源头保证了数据的高质量与“原汁原味”。

在完成了智能与成本的双重进化后,灵宝清晰的量产交付计划也浮出水面,其商业路径并非单押双足。

灵宝机器人今年也参加了人形机器人马拉松比赛,虽然并未进入前三,但是是场上唯一零失误、零摔倒的机器人。张淼表示,公司对双足的规划,更像是“能够满足多地形通过”即可。

而未来,公司布局了全尺寸双足、轮式机器人、以及可独立销售的灵巧手三条产品线。

“我们今年的目标,是在三条产品线上分别完成小规模的量产交付,每条线的量级大约在100台套左右,”张淼最后强调,“我们的量产,唯一的目标就是为了真实的订单交付。没有客户买单,盲目量产没有意义。”