小米眼镜首销破三万,AI眼镜行业迎来新格局

小米AI眼镜自发布以来,市场反响热烈,首销激活数量已突破三万台。这一数据不仅反映了消费者对AI眼镜的浓厚兴趣,也标志着中国AI眼镜市场正式步入“深水区”。

小米入局:行业的新转折点

在小米之前,国内AI眼镜市场已有一些先行者进行了探索,但普遍面临着技术、供应链和市场接受度等多重挑战。小米凭借其强大的品牌影响力和完善的生态体系,成功地将AI眼镜这一概念普及给更广泛的消费群体,为行业注入了新的活力。

过去一年,一些公司在AI眼镜领域进行了尝试,其中不乏负面案例。闪极作为一家以设计和“反性价比”著称的数码配件品牌,曾试图打造国产版的Ray-Ban Meta。然而,理想与现实之间存在巨大的差距。产品在品控、软件优化和用户体验等方面都未能达到预期,最终未能获得市场的认可。

与此形成鲜明对比的是,小米拥有成熟的供应链管理、硬件工程经验和质量控制体系。这使得小米能够更有效地整合资源,推出更稳定、更可靠的产品。小米的成功并非偶然,而是建立在对市场需求的深刻理解和对自身优势的充分发挥之上。

产品策略:取舍与创新

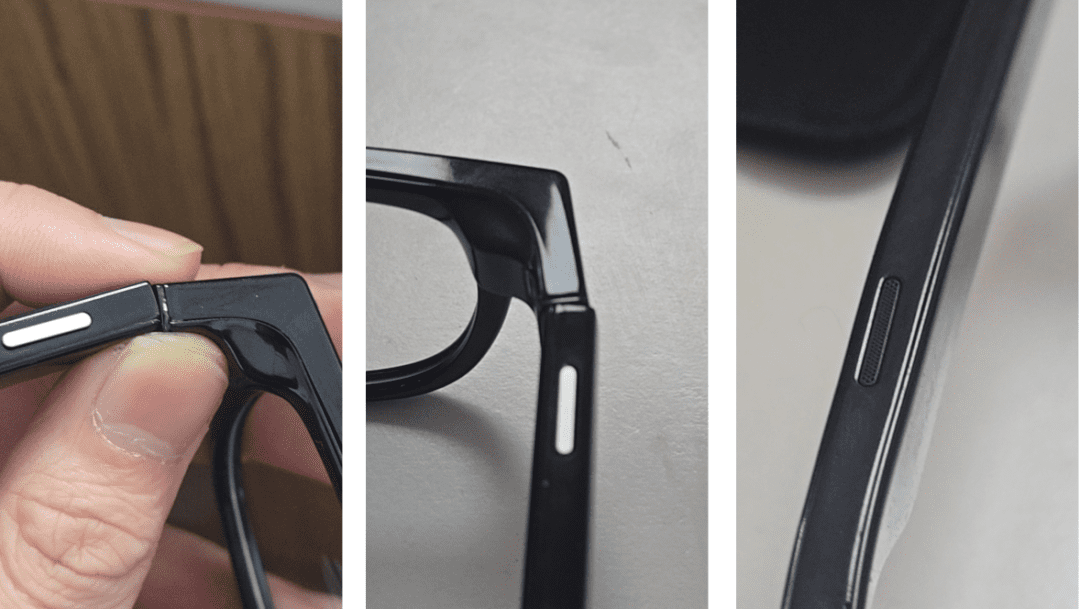

小米AI眼镜在产品设计上采取了务实的策略,并没有盲目追求“未来感”,而是在实用性和舒适性之间找到了平衡点。眼镜整体重量控制在40g左右,采用了经典的D型方框设计,并针对亚洲脸型进行了优化。

小米AI眼镜在配色方面也提供了多种选择,包括经典黑、半透明玳瑁棕和鹦鹉绿等,以满足不同用户的个性化需求。此外,小米还提供了全渠道配镜服务,进一步提升了用户体验。

电致变色是小米AI眼镜的一大亮点。用户可以通过双指划动镜腿,在0.2秒内实现镜片颜色的多档调节。尽管这项功能的实现并非完美,且需要额外付费,但它依然凭借其炫酷的科技感吸引了大量用户的关注。

在拍摄功能方面,小米AI眼镜选择了更高的分辨率,力求在清晰度和画幅上超越竞争对手。然而,这种对画质的追求似乎牺牲了部分的稳定性。在运动场景中,小米眼镜的画面拖影相较于Ray-Ban Meta更为明显。

在AI功能的实现路径上,小米选择了与Meta不同的技术路线。Meta选择将AI模型内置于设备端侧,实现了几乎零延迟的响应。而小米则选择了“云端”路线,将其AI能力完全绑定于手机上的小爱同学。这种做法的优势在于能够调用强大的云端算力,实现会议纪要转写、多语言同声传译等复杂功能。但其代价是,每一次交互都需要依赖手机的蓝牙连接,带来了大约两秒的延迟。

行业格局:百镜大战与巨头野心

小米的入局,无疑将加剧AI眼镜市场的竞争。除了小米之外,还有雷鸟创新、Rokid等公司也在积极布局这一领域。雷鸟创新推出的V3 AI眼镜主打4K拍摄和超轻重量;Rokid Glasses则凭借其显示功能,数次在社交媒体上“出圈”。

Meta作为AI眼镜市场的先行者,自然不会坐视后来者居上。Meta计划推出更多基于Oakley等旗下品牌的联名款,并逐步将Ray-Ban Meta打造为一个开放平台,允许第三方开发者为其开发应用。扎克伯格表示,Meta要抓住竞争对手尚未真正进场的时机,全速推进AI眼镜的发展。

除了产品本身,一场围绕设计与渠道的合纵连横也在展开。博士眼镜、宝岛眼镜等传统眼镜巨头,纷纷与雷鸟、华为、魅族等科技品牌达成合作,试图抢占线下入口。这些合作将有助于AI眼镜更好地触达消费者,提高市场渗透率。

然而,AI眼镜行业的发展也面临着诸多挑战。Counterpoint Research的副总裁Neil Shah指出,AR眼镜最难的部分是占系统总功耗60%的显示模组和30%的运算芯片。罗永浩也曾表示,十年内AR眼镜都不太可能实现理想的商业化。

因此,无论是小米还是Meta,都务实地选择了“眼镜+相机+音频+AI”这一形态,作为通往终极AR眼镜的过渡阶段。这既是技术上的妥协,也是商业上的明智选择。但凭借小米的品牌势能,AI眼镜的概念迅速从科技圈渗透到大众消费市场。

展望未来:通往“下一个iPhone”的道路

小米AI眼镜的表现,将决定其能否在中国市场抢占先机。但它远非这场竞赛的终点。从长远看,AI眼镜的终极目标,的确仍然是成为继智能手机之后的下一代个人计算平台。这条路道阻且长,需要攻克显示、功耗、交互、生态等无数技术难关。但小米AI眼镜的火爆销售证明,大门已经被推开,市场已经准备好迎接变革。

在这场没有人愿意错过的、通往“下一个iPhone”的竞赛中,沿着Meta的路线,小米已经率先看见了第一个弯道。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI眼镜有望成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

AI眼镜的未来发展趋势

- 轻量化设计:未来的AI眼镜将更加注重轻量化设计,采用更轻、更薄的材料,以提高佩戴的舒适性。

- 智能化交互:AI眼镜将集成更多的传感器和AI算法,实现更智能化的交互方式,例如手势识别、眼动追踪等。

- 增强现实功能:AR技术将与AI眼镜深度融合,为用户提供更丰富的增强现实体验,例如导航、游戏等。

- 个性化定制:未来的AI眼镜将更加注重个性化定制,用户可以根据自己的需求选择不同的功能模块和外观设计。

- 生态系统建设:AI眼镜厂商将积极构建开放的生态系统,吸引更多的开发者为其开发应用,从而丰富AI眼镜的功能和应用场景。

总而言之,AI眼镜作为一种新兴的智能设备,具有广阔的发展前景。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI眼镜有望在未来成为人们生活中不可或缺的一部分。