特斯拉,这家曾引领电动汽车革命的巨头,正面临着前所未有的挑战。在最新发布的第二季度财报中,尽管特斯拉努力止住颓势,但营收和利润的双重下滑,预示着这家公司正步入一个充满不确定性的时期。尤其是在中国市场,以小米、比亚迪为代表的本土品牌,正以惊人的速度崛起,对特斯拉的市场份额构成直接威胁。

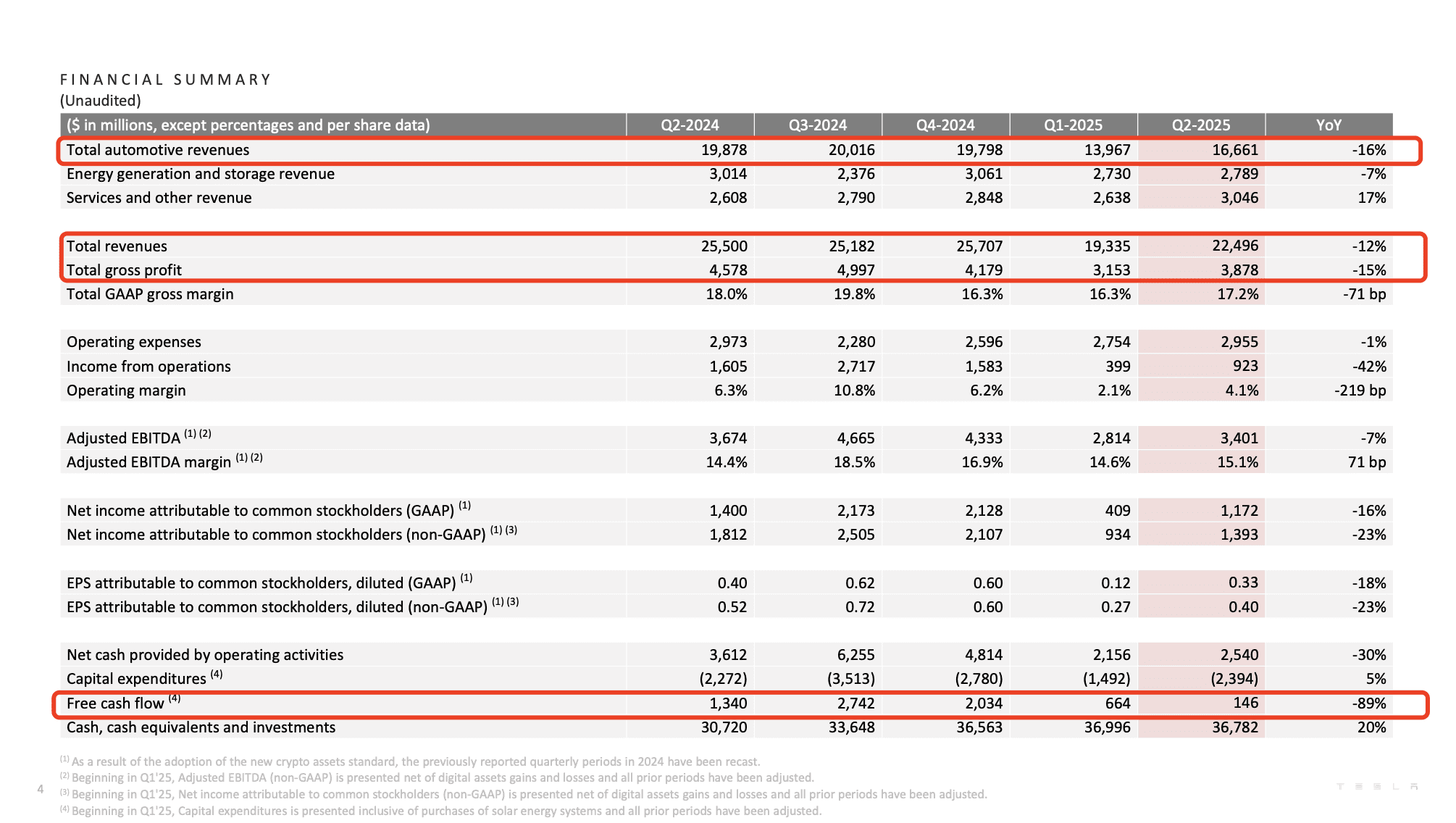

财报数据显示,特斯拉第二季度总营收为225.0亿美元,同比下降12%;汽车业务营收更是大幅下滑16%,降至166.7亿美元。与此同时,由于在人工智能领域的持续投入,特斯拉的自由现金流也从上季度的6.6亿美元锐减至1.5亿美元。这些数据无疑给特斯拉敲响了警钟。

特斯拉CEO马斯克在业绩沟通会上坦言,未来几个季度特斯拉将面临诸多挑战。首先,汽车业务受到“大而美”法案的影响,第三季度将优先确保现有车型交付,而备受期待的“平价车型”的量产则被推迟到第四季度。其次,自动驾驶技术的推广面临监管障碍,Robotaxi业务在美国的全面推广需要获得联邦和各州政府的多重审批。此外,尽管马斯克再次强调人形机器人Optimus的量产目标,但他也承认,该业务在初期很可能面临亏损。

面对销量不振的困境,特斯拉正试图通过多种策略来应对。一方面,特斯拉计划在中国市场推出长轴距版的Model YL车型,以满足更多家庭用户的需求,并提升Model Y产品线的价格。另一方面,马斯克透露,平价车型已在美国工厂开始生产,预计将在第四季度量产,有望成为特斯拉在美国市场新的增长引擎。

然而,仅仅依靠汽车业务的调整,恐怕难以支撑特斯拉的长期发展。这家公司之所以能获得如此高的估值,很大程度上是因为投资者对其在自动驾驶和人形机器人等领域的潜力充满期待。那么,这些“烧钱”的业务,何时才能真正为特斯拉带来回报呢?

特斯拉在自动驾驶领域的技术积累毋庸置疑,但如何将技术优势转化为商业价值,仍然是一个巨大的挑战。Robotaxi业务已在得州首府奥斯汀开始试运营,但并非完全无人驾驶,而是配备了安全员,且仅对受邀用户开放。这更像是一种技术展示和品牌建设,而非真正意义上的商业运营。

Robotaxi面临的最大挑战,是获得各级监管部门的批准。在联邦层面,需要通过国家公路交通安全管理局的技术审查;在各州层面,则需要获得公共事业委员会颁发的营业执照。这些审批流程无疑会延缓Robotaxi的商业化进程。

此外,市场也期待特斯拉尽快推出FSD V14+HW5.0的软件组合,以进一步提升自动驾驶的安全性和可靠性。但马斯克并未透露关于AI 5芯片的更多信息,这无疑让投资者感到失望。

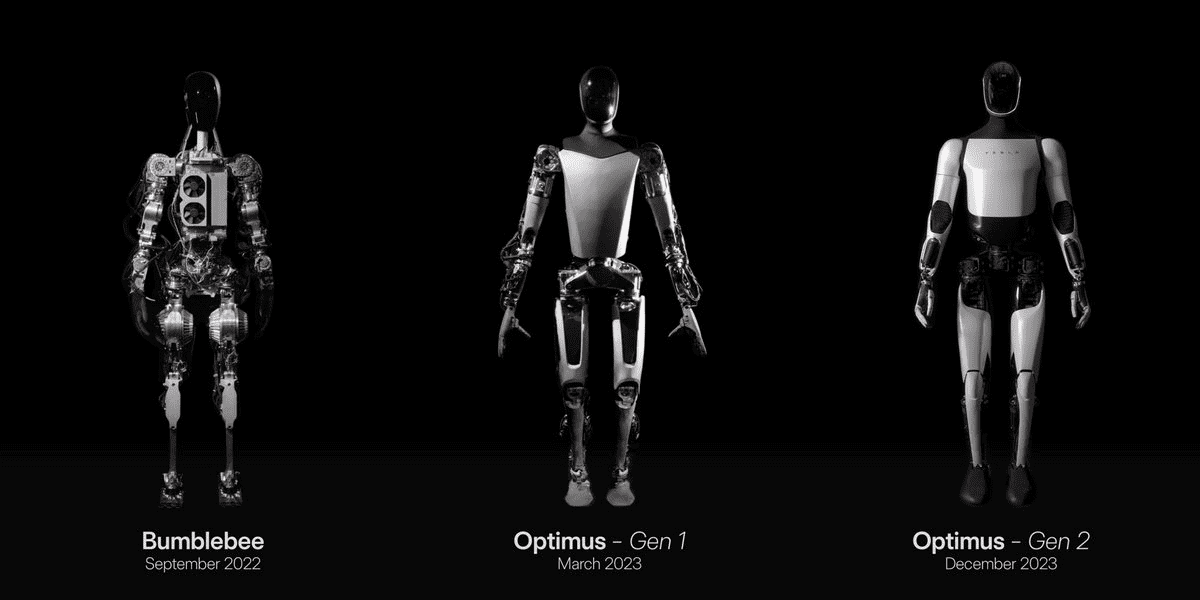

在人形机器人领域,特斯拉的研发和生产进度相对滞后。马斯克表示,下一代的Optimus 3才会是人形机器人“正确的设计”,但原型机的量产至少还需要三个月。同时,他还指出,人形机器人业务在量产后的前两年里,可能都将处于亏损状态。

面对竞争日益激烈的电动汽车市场,以及自动驾驶和人形机器人等业务面临的诸多挑战,特斯拉正站在一个关键的十字路口。这家公司能否像当年的Space X一样,在困境中找到新的突破口,开创一个全新的未来?让我们拭目以待。

中国电动汽车市场的崛起:小米与比亚迪的挑战

近年来,中国电动汽车市场经历了前所未有的繁荣,本土品牌如小米和比亚迪的崛起,不仅改变了市场格局,也给像特斯拉这样的国际巨头带来了巨大的竞争压力。这些中国品牌凭借创新技术、本土化策略和对消费者需求的深刻理解,迅速赢得了市场份额,成为特斯拉在中国市场不可忽视的竞争对手。

小米,作为一家以智能手机起家的科技公司,其进军电动汽车行业的举动备受关注。小米SU7自发布以来,凭借其时尚的设计、卓越的性能和亲民的价格,迅速在纯电轿车市场占据一席之地,连续多月销量超过特斯拉Model 3。小米的成功,很大程度上归功于其创始人雷军的个人魅力和品牌影响力。雷军通过社交媒体与消费者互动,积极倾听用户反馈,不断改进产品和服务,赢得了消费者的信任和支持。

更值得一提的是,小米推出的YU7直接对标特斯拉Model Y,一天的锁单量就超过了24万,显示了其强大的市场潜力。雷军在某种程度上复制了马斯克依靠创始人形象带动电动车销量的做法,但他和小米的形象和产品,似乎看起来要比马斯克讨喜得多。

比亚迪,作为中国最大的汽车制造商之一,其在电动汽车领域的实力不容小觑。比亚迪在电池技术、电驱动系统和整车制造方面拥有深厚的积累,其产品线覆盖了从A级到C级的各类车型,满足了不同消费者的需求。比亚迪还积极拓展海外市场,其在欧洲市场的汽车注册量已经超过了特斯拉,这充分展示了比亚迪在全球电动汽车市场的竞争力。

中国电动汽车市场的崛起,对特斯拉构成了多方面的挑战。首先,中国品牌的产品在设计、性能和价格方面都更符合中国消费者的需求。其次,中国品牌在本土市场拥有更强的渠道和服务优势。此外,中国政府对本土电动汽车产业的支持力度也更大。这些因素使得特斯拉在中国市场面临着更加激烈的竞争。

特斯拉的应对策略:创新与本土化

面对中国电动汽车市场的激烈竞争,特斯拉正积极调整其战略,以应对本土品牌的挑战。特斯拉的应对策略主要体现在以下几个方面:

产品创新: 特斯拉不断推出新产品和新技术,以保持其在电动汽车市场的领先地位。例如,特斯拉计划推出长轴距版的Model YL车型,以满足中国消费者对更大空间和更舒适性的需求。此外,特斯拉还在自动驾驶技术、电池技术和充电基础设施方面进行持续创新。

本土化: 特斯拉正在加强其在中国的本土化运营。例如,特斯拉在中国设立了研发中心和超级工厂,以更好地满足中国市场的需求。此外,特斯拉还与中国本土供应商合作,以降低生产成本和提高供应链效率。

价格调整: 面对中国电动汽车市场的价格战,特斯拉也采取了灵活的价格调整策略。例如,特斯拉多次下调Model 3和Model Y的价格,以提高其市场竞争力。

服务升级: 特斯拉不断提升其服务水平,以提高客户满意度。例如,特斯拉增加了充电桩的数量,缩短了维修时间,并提供了更便捷的售后服务。

特斯拉的未来:挑战与机遇并存

尽管面临着来自中国本土品牌的激烈竞争,以及自动驾驶和人形机器人等业务面临的诸多挑战,特斯拉仍然拥有巨大的发展潜力。特斯拉在品牌、技术和创新方面具有独特的优势,其在全球电动汽车市场仍然占据着重要的地位。

未来,特斯拉能否在中国市场保持其领先地位,以及其在自动驾驶和人形机器人等领域的投资能否获得回报,将决定这家公司的未来走向。特斯拉需要继续加强其在产品创新、本土化和服务方面的努力,以应对不断变化的市场环境。

总的来说,特斯拉的未来既充满挑战,也充满机遇。这家公司能否抓住机遇,克服挑战,将决定其能否继续引领电动汽车行业的发展。