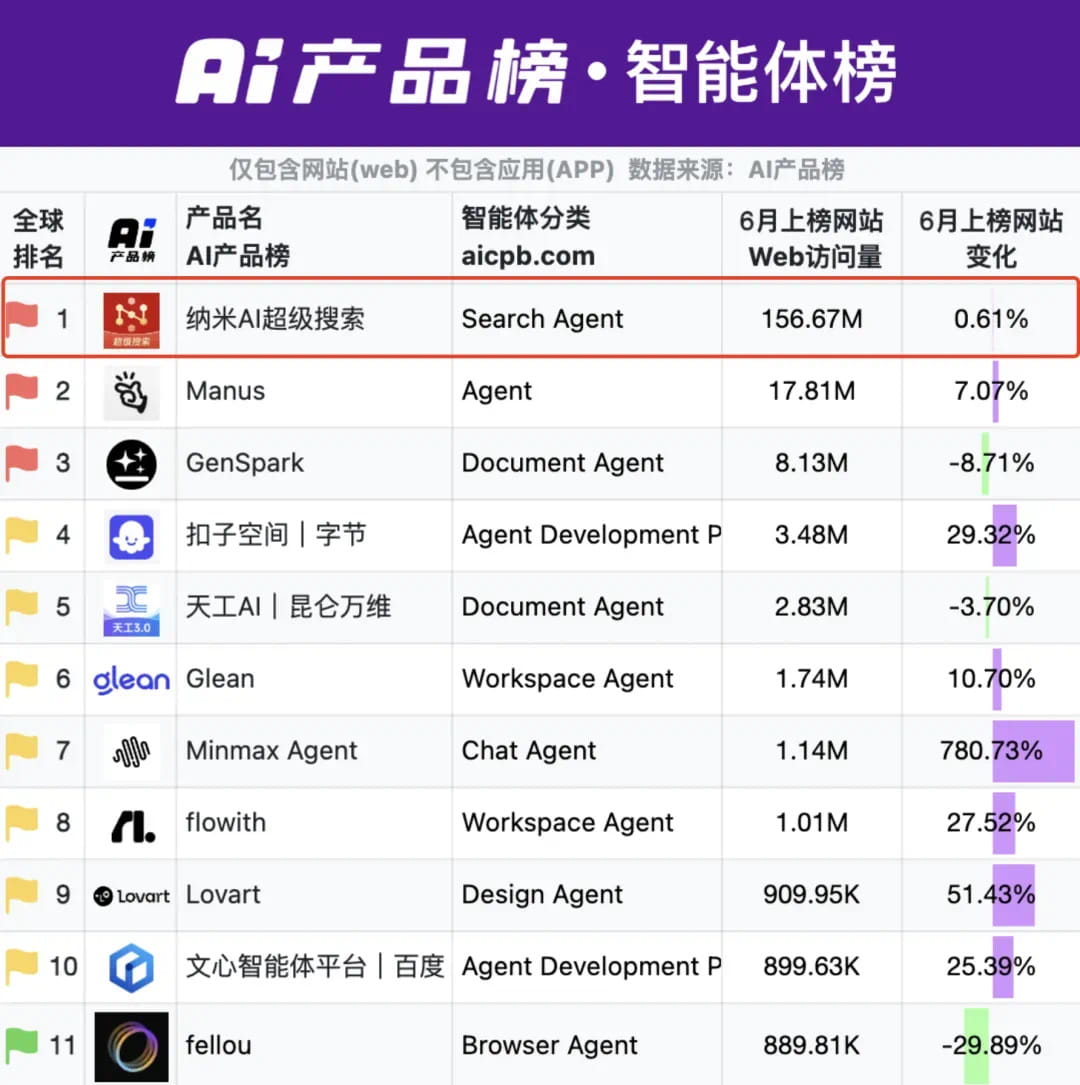

2025年,被普遍认为是智能体技术迎来爆发式增长的关键节点。第三方机构aicpb发布的AI产品榜单,在6月份首次设立了智能体榜单,这一举动也印证了行业对于智能体发展的高度关注。

令人颇感意外的是,榜单首位并非此前备受瞩目的Manus,也非科技巨头百度或标榜“All in AI”的字节跳动,而是360旗下的纳米AI。数据显示,纳米AI的月度Web访问量高达156.67M,以近乎断层的优势领先第二名Manus近10倍。值得注意的是,当时距离纳米AI超级搜索正式发布尚不足一月,那么,纳米AI究竟是如何在短时间内实现如此快速的崛起?

智能体时代:AI从“给你答案”到“交付结果”的跃迁

在传统搜索引擎时代,用户通过输入关键词来检索信息,获得的是一连串的链接。用户需要手动对这些链接进行分析、筛选和整理,才能找到自己真正需要的信息。而且,由于关键词稍有偏差,搜索结果可能大相径庭,搜索引擎难以真正理解用户的真实意图。竞价排名的广告模式也导致内容被点击率所裹挟,许多“标题党”信息排名靠前,用户需要花费大量精力来过滤掉无效信息。

ChatGPT的出现,改变了人们获取信息的方式。用户可以直接获得相对精准的结果,信息获取方式从“检索、遍历”进化到“直接获取结果”。而智能体的出现,则标志着AI生产力落地的又一次范式转变。智能体带来的最大变革,是让AI从“给你答案”变成了“交付结果”。系统不再仅仅是提供一个答案,而是可以自动调用工具,执行用户的复杂需求,直接给出可用的结果。例如,当用户输入“优化公司财报”时,智能体不再是教你如何操作,而是直接生成一份专业的财报优化方案。

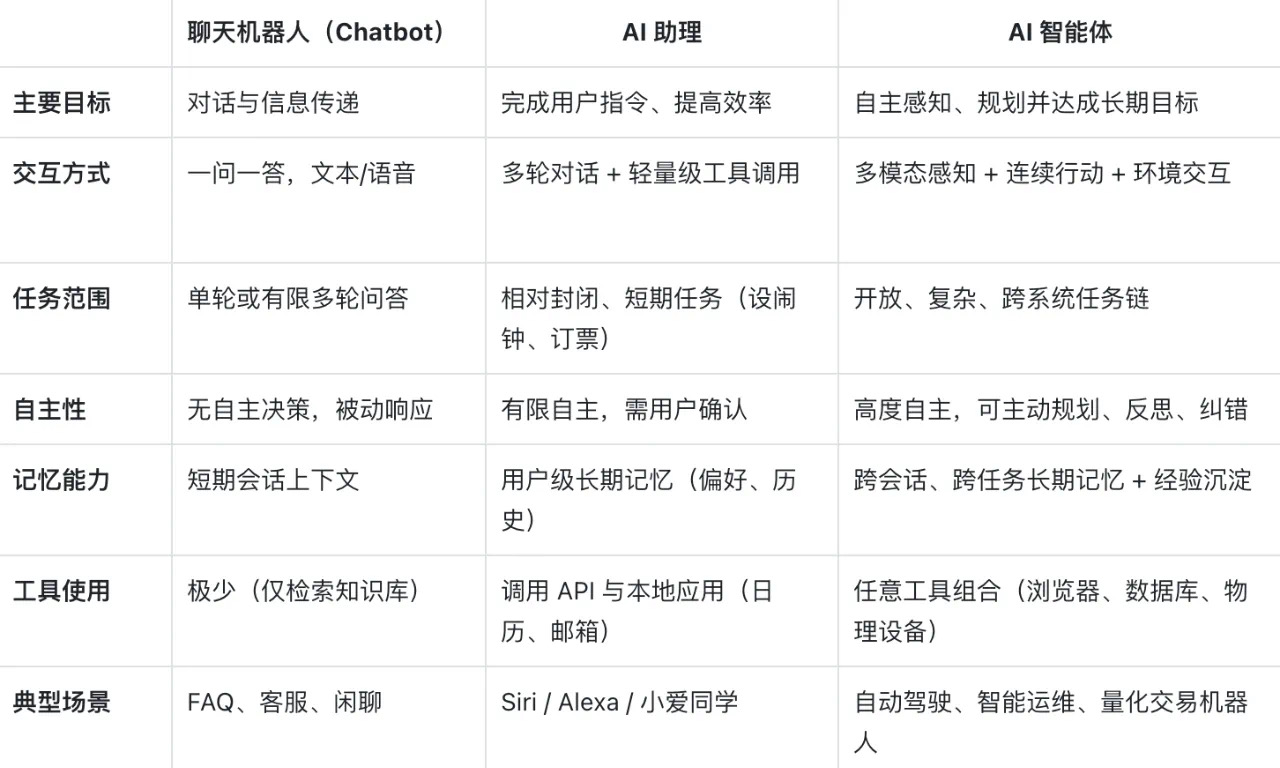

要理解智能体的能力,首先需要明确其定义。一个合格的智能体通常需要具备以下几个关键特征:

- 自主性:能够在最小化人工干预的情况下独立运行,具备自我驱动的执行能力。

- 环境感知:能够通过多种接口实时获取环境状态信息,并理解上下文的变化。

- 推理规划:能够基于既定目标进行任务分解,制定多步骤的执行策略和资源分配方案。

- 适应学习:能够从执行反馈中提取经验,动态调整自身的行为模式和决策策略。

- 工具集成:能够主动选择和组合外部工具/API,扩展自身的能力边界。

- 状态管理:能够维护短期工作记忆和长期知识存储,支持上下文的连续性。

- 目标导向:能够围绕明确的目标进行行为选择,具备结果评估和纠偏能力。

- 多模态交互:能够支持自然语言、API调用等多种交互方式,具备协作能力。

总而言之,真正的智能体应该具备一个完整的闭环能力,即“感知→推理→规划→执行→反馈→优化”,而不仅仅是一个高级版本的问答系统。目前,智能体仍处于发展的早期阶段。在海外市场,微软、谷歌、OpenAI等科技巨头都在积极开发自己的智能体产品。而在国内市场,Manus和纳米AI无疑是这一领域的先行者。

纳米AI的能力:两个场景实例

为了更直观地展示纳米AI智能体的能力,我们选取了两个典型的用户场景进行分析。

场景一:一句话生成长视频

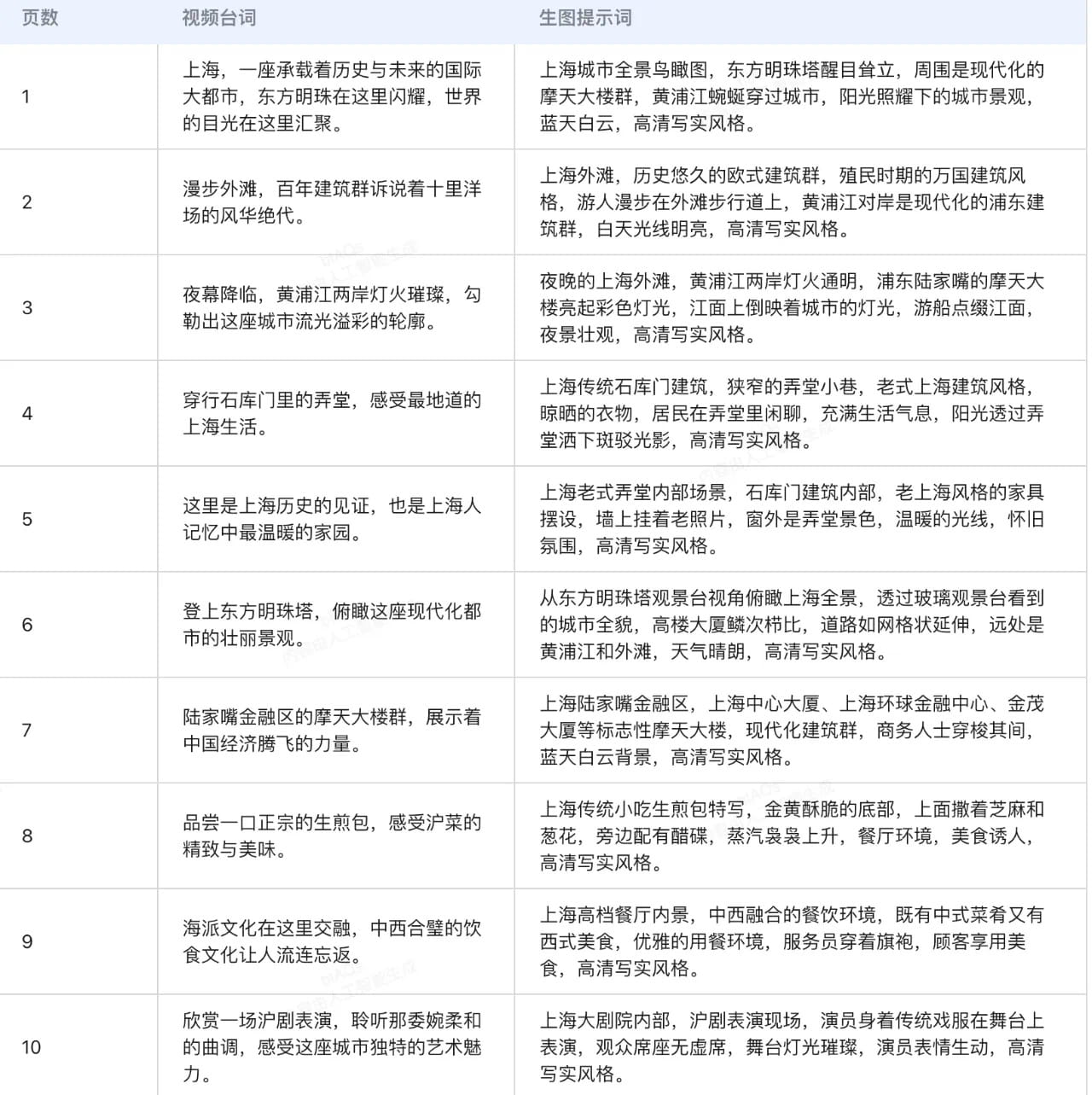

用户只需向纳米AI发出指令,例如“生成一条上海城市宣传片”,纳米AI便能自动完成视频的制作。

面对这一复杂的任务,纳米AI会将整个流程拆解为多个环节,包括信息输入、文案整理、生成分镜脚本、文生图、配音、图生视频、添加配音字幕、视频拼接以及获取并添加BGM等。每个环节都由不同的智能体负责完成,整个视频的生成过程实际上是一个多智能体协同工作流。用户看似只输入了一句话,但支撑纳米AI完成这一复杂需求的,是一个庞大的智能体团队。

在最初的信息检索阶段,系统会调用超级搜索智能体,检索出大量的搜索结果,并以此为基础,形成上海城市宣传片的文案和分镜脚本。

以分镜脚本为基础,纳米AI会进一步调用图片生成智能体,生成多个具有上海代表性的画面作为分镜图片。

最终生成的视频长达两分钟,按照AI生成视频的标准,这个长度是相当惊人的。具备类似长任务执行能力的智能体在业界非常少见。而且,该视频还具有连贯的逻辑和接近摄影实拍的画面效果,配音、BGM、字幕等要素也一应俱全,即使以“人类作者”的标准来衡量,这也是一个相当成熟的视频作品。

过去,制作一条视频往往需要经过“文案-分镜-拍摄/绘图-剪辑-后期”一整套流程,涉及策划、美术师、剪辑师等多个工种的协同合作,耗费数个工作日才能完成。而现在,纳米AI可以在一杯咖啡的时间内,生成一个成熟的长视频,真正实现了AI生成视频的实用价值。

场景二:处理复杂的研究型问题

以“分析人工智能对就业市场的影响”为例,展示纳米AI在处理复杂研究型问题上的能力。

在用户输入需求后,纳米AI并没有立即执行任务,而是主动要求用户补充需求的具体细节,体现了其像人类一样思考的能力,能够主动发起交互,补足思维链。

在生成结果的关键节点,纳米AI也会主动发起询问,以更好地匹配用户需求。最终生成的提纲包含了现状分析、趋势预测、政策建议和结论等部分,结构完整。

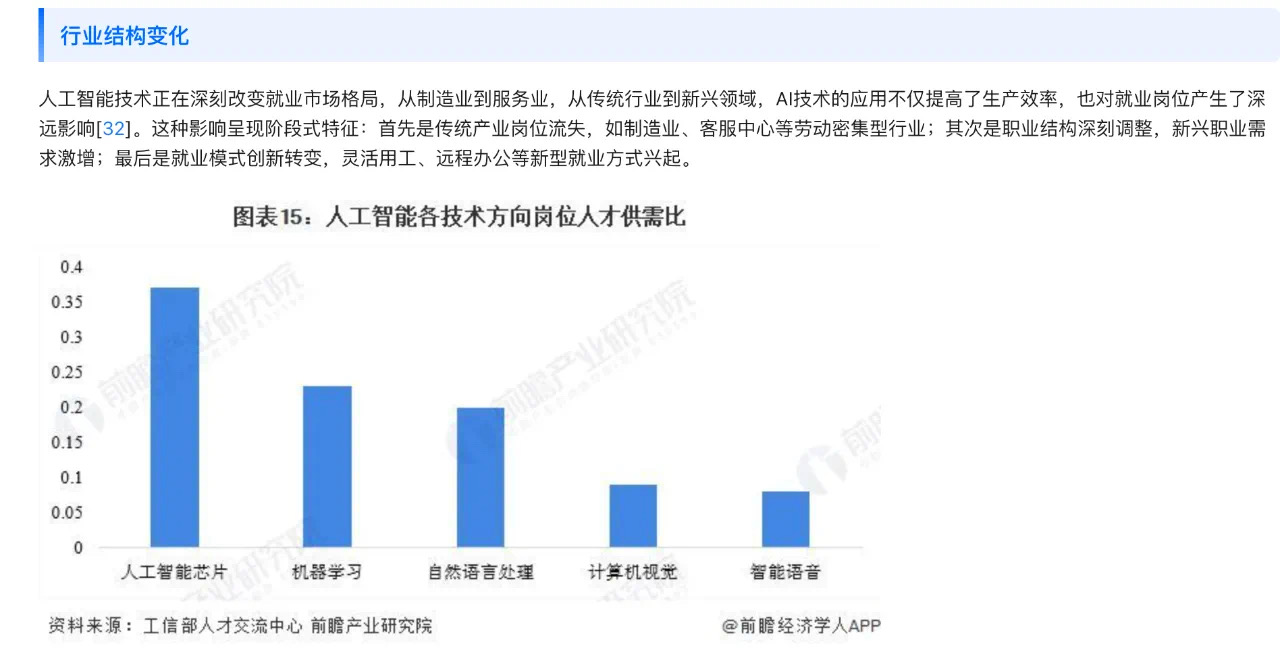

最终,纳米AI超级搜索在十几分钟内生成了一份包含数据图表、趋势分析、政策建议的综合报告。

过去,研究人员需要从多个信息源收集资料,然后进行人工分析和整合,通常需要耗费几天甚至几周的时间。而现在,借助纳米AI,人们可以在短时间内快速了解一个复杂问题的基本面貌。

这份报告不仅包含文字,还包含图表、图片等多模态信息,并可以转换成PDF、Word、思维导图、PPT甚至动态网页,形成从资料搜索、生成分析到结果演示的完整闭环。

纳米AI还在报告的最后列出了详细的参考文献链接,方便研究人员进行进一步的研究和查证。

在整个研究过程中,纳米AI自主完成了整个流程,直接交付了最终成果。当用户需求不明确时,它还会主动发起交互,补足思维链。这标志着从AI 2.0时代的“告诉你怎么做”,到纳米AI的“直接交付多模态结果”的范式转变。

要让AI自主完成一件复杂任务并非易事,背后需要对技术路径进行深入思考和大量的技术投入。其中,多模型协作架构是纳米AI最令人印象深刻的技术特点之一。纳米AI接入了80多个模型,并根据不同的任务需求进行智能调度。正是有了这样的模型基座能力,才能实现复杂任务下的超长思维链。

纳米AI还在MCP(Model Context Protocol)工具生态建设上投入了大量资源,专门为国内环境自研了许多MCP。MCP可以被看作是大模型的USB-C接口,它为大模型提供了标准化接口,使其能够连接到各种外部数据源和工具,解决了“AI可用”的问题。目前,纳米AI已经接入了110+工具,覆盖办公协作、学术研究、生活服务、搜索引擎、金融分析、媒体娱乐、数据抓取等多个领域。

纳米AI智能体还实现了对本地浏览器的调用能力,可以识别网页上的所有可点击元素,让大模型像人一样去操作浏览器。这解决了信息孤岛的问题。各家互联网公司出于商业考量,并不允许谷歌、百度这类搜索引擎抓取信息。但是,有了对浏览器的调用能力后,纳米AI就可以像普通用户一样“正常访问”这些平台,获取其内部的深度信息和实时数据。例如,深度挖掘小红书的旅行攻略和购买建议,直接对比多个电商平台的商品,找到最低价,或者获取社交媒体上的最新趋势和用户反馈。

AI下半场:加速AI效用的生产落地

LnData的报告指出,2024年底全球智能体市场规模已突破500亿美元,年度增长率超过200%。头豹研究院也对智能体的增长持乐观态度,预测智能体行业市场规模将从2024年的695.28亿人民币增长至2028年的8520.35亿人民币,年复合增长率高达87.10%。

如此巨大的市场潜力,自然吸引了OpenAI、谷歌、微软等科技巨头,以及字节跳动、阿里、腾讯、百度等国内大厂的全面加码。

就在7月17日深夜,OpenAI正式发布了ChatGPT Agent。与ChatGPT初次发布时的惊艳不同,舆论对ChatGPT Agent的评价有些两极分化。支持者认为这标志着AI从“对话式AI”向“任务执行型AI”的转变,反对者则认为ChatGPT Agent的发布更像一次“补课”而非“创新”,因为它展示的核心能力,例如多步骤任务规划、工具调用、上下文记忆等,在国内已经不是什么新鲜事了。在某些方面,例如可视化生成,纳米AI甚至展现出了比ChatGPT Agent更好的能力。

整体而言,ChatGPT Agent并没有表现出超越国内智能体的能力。这反映了一个更深层的问题:AI领域的技术护城河正在快速缩小。OpenAI的生态整合能力和产品化水平依然值得学习,但纯粹从智能体能力来看,国内外的差距确实在快速缩小,某些细分领域甚至已经出现了反超。

智能体的终局尚未可知,但是在特定领域逐步发挥作用、成为提升工作效率的重要工具,的确是一条可预见的迭代路径。真正的挑战在于如何找到合适的应用场景,构建可持续的商业模式,并在技术创新和用户需求之间找到平衡点。毕竟,技术再牛,用户不买单也是白搭。

在AI下半场的激烈竞争中,纳米AI走出了一条独特的差异化路线——它没有选择与巨头们正面硬刚通用型超级智能体,而是选择成为智能体生态繁荣的基础设施搭建者。

周鸿祎对纳米AI的愿景很明确——将纳米AI打造成最大的“智能体社区”。

从数量上看,纳米AI目前已经拥有近万个专业智能体,覆盖不同行业和场景的业务需求。用户面对具体问题时,只需输入需求描述,平台即可匹配对应的专业智能体,实现从需求到解决方案的快速连接。平台的价值不仅在于丰富的智能体资源,更在于其灵活的组合能力。在纳米AI,如果你的任务需求过于复杂,用户还可以调用多个智能体、组建多个智能体协作的团队,通过任务分解和流程优化,实现更高效的问题解决。这种团队化协作模式,为个人和小团队提供了以往只有大企业才能享有的专业服务能力。

如果多智能体协作还不能解决你的问题,纳米AI的“360智能体工厂”,还提供了低门槛的智能体搭建平台。通过自然语言交互,用户无需编程技能即可创建符合特定需求的智能体。这种零代码创建方式,让智能体的定制化变得简单高效,真正实现了“人人都能造专家”的愿景。

周鸿祎表示,AI时代为每个人、每个组织都带来了前所未有的机遇,每个人都可以拥有三五十个智能体,形成自己的专家队伍,这些智能体听你指挥,替你干活,每个人都有机会成为超级个体。

AI下半场,叙事逻辑从技术炫技逐步走向“效用落地”,从追求技术先进性转向追求解决问题的有效性,这才是AI的价值回归,真正变成普通人的生产力工具。

纳米AI在榜单上的排名可以视作是一个阶段性的成果。断层领先第二名近10倍,这并非偶然,背后反映的是使用智能体这一产品形态的强烈市场需求。

当所有人都在谈论AGI的终极目标时,纳米AI已经在实际应用中交出了答案:AI的价值不在于有多“智能”,而在于能为多少人解决多少问题。

可以预见,智能体这场战役并不好打,但纳米AI已经早早入局,并握了一副好牌。