AI驱动内容创作:效率提升与审美挑战的博弈

当前,人工智能技术正以惊人的速度重塑内容创作的传统范式,尤其是在短视频与图像设计领域。曾被视为科幻场景的“一句话生成爆款视频”正逐步成为现实,引发了行业内的广泛关注。本文将深入剖析一款备受瞩目的AI内容创作工具——“小云雀”,旨在探究其在提升内容生产效率方面的潜力,并审视其在美学品质与原创性方面所面临的挑战。

在内容创作日益成为商业与个人品牌核心竞争力的时代,从选题策划到最终发布,每一个环节都对创作者的时间与技能提出严苛要求。这使得诸如“一句话出片”的AI工具,成为众多创作者寻求突破、提升效率的关键杠杆。各大AI技术供应商,无论是专注于文生图、文生视频还是图生视频,其核心目标均在于将耗时费力的创作链条自动化,以期通过订阅服务模式,为用户创造更大的价值。

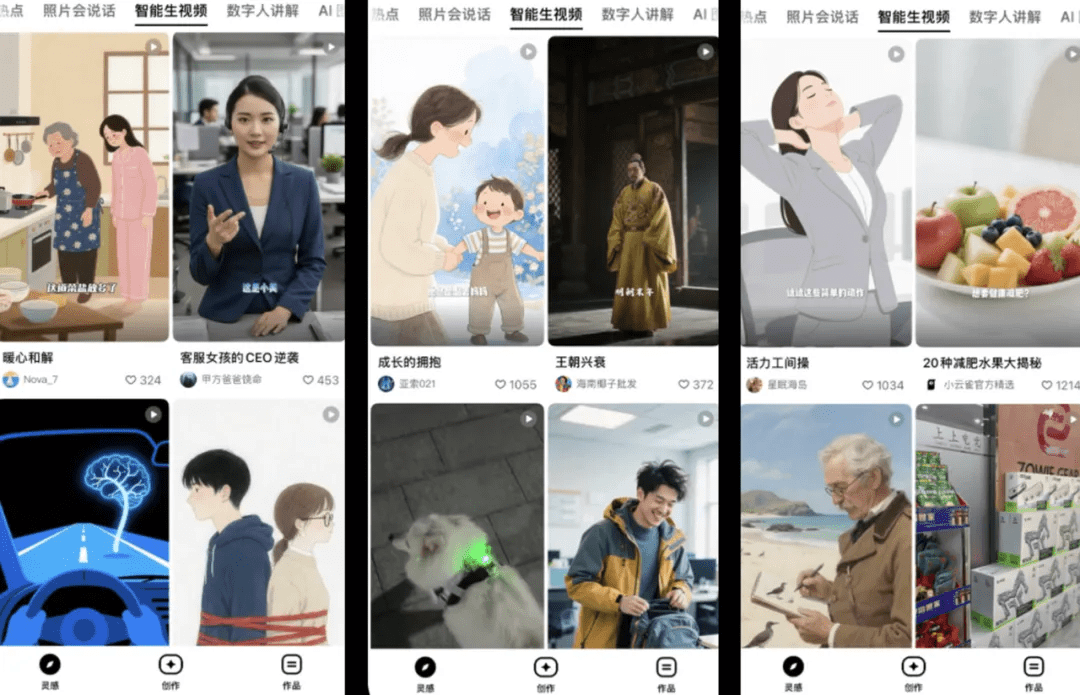

“小云雀”作为一款将多种AI内容能力集成于单一应用程序的创新尝试,其宣传口号“一句话打造一个爆款”无疑极具吸引力。通过对该应用的深度体验与评估,我们发现,对于门店经营者或小型企业运营人员等入门级用户而言,“小云雀”确实能够显著节省大量时间和精力。然而,对于追求极致品质与独特创意的专业创作者而言,该应用当前阶段所产出的“AI内容”在融入主流平台并引发广泛共鸣方面,仍需跨越所谓的“AI生成恐怖谷”效应。

效率与“AI味”的二元对立

在视频生成方面,“小云雀”展现出令人印象深刻的效率。用户只需输入简洁的提示词,系统便能在数分钟内完成“理解分析—创意脚本—剪辑成片”的全流程操作,生成结构完整的短视频。此外,它还支持用户上传自有素材进行整合,极大地降低了视频创作的技术门槛。这对于需要快速制作简单商业广告短视频并添加字幕与解说的场景而言,无疑提供了极大的便利。

然而,当我们将视角转向“爆款”视频所要求的审美标准与叙事节奏时,“小云雀”当前的表现则暴露出一些局限性。其生成的视频在镜头语言上往往趋于同质化,转场效果虽然丰富却显得生硬刻板,且转场节拍过于规整,缺乏叙事张力与情绪铺陈所需的灵活性,使得所有题材的视频都呈现出一种紧凑而缺乏呼吸感的“AI腔调”。

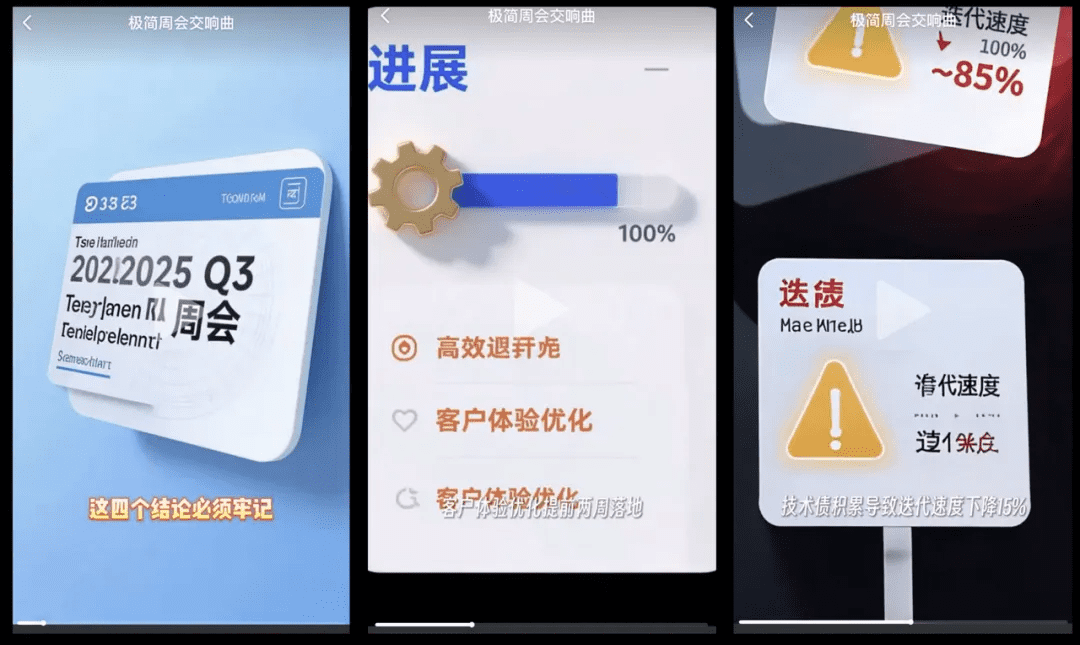

在视频声音方面,AI合成音在清晰度与断句上已达到“可用”水平,但其“永远平”的韵律,在需要情感共鸣的场景中,很容易被观众识别出“AI味”,从而影响内容的接受度。文字内容的显示问题同样不容忽视。例如,在生成周会视频时,系统可能会将“2025 Q3”错误地显示为“202|2025 Q3”,甚至夹杂“TeelfarIiedn”等伪英文。多处文字乱码,以及字幕文字与画面背景对比度不足,严重影响了信息的可读性与专业性。

此外,视频内容的准确性偶有令人费解的场景。例如,在生成加州街头滑板视频时,画面中人物虽然提着滑板,双脚却未踩踏在滑板上,而是直接在沙滩上滑行,逻辑上存在明显悖谬。在宠物制作蛋糕的视频中,不仅内容质量有待提升,还出现了鸡蛋从桌面上“穿透”的视觉错误,且同一视频主角小狗在不同画面中的形象或气质未能保持高度一致性,如眼睛有时有眼白,有时却变为全黑。

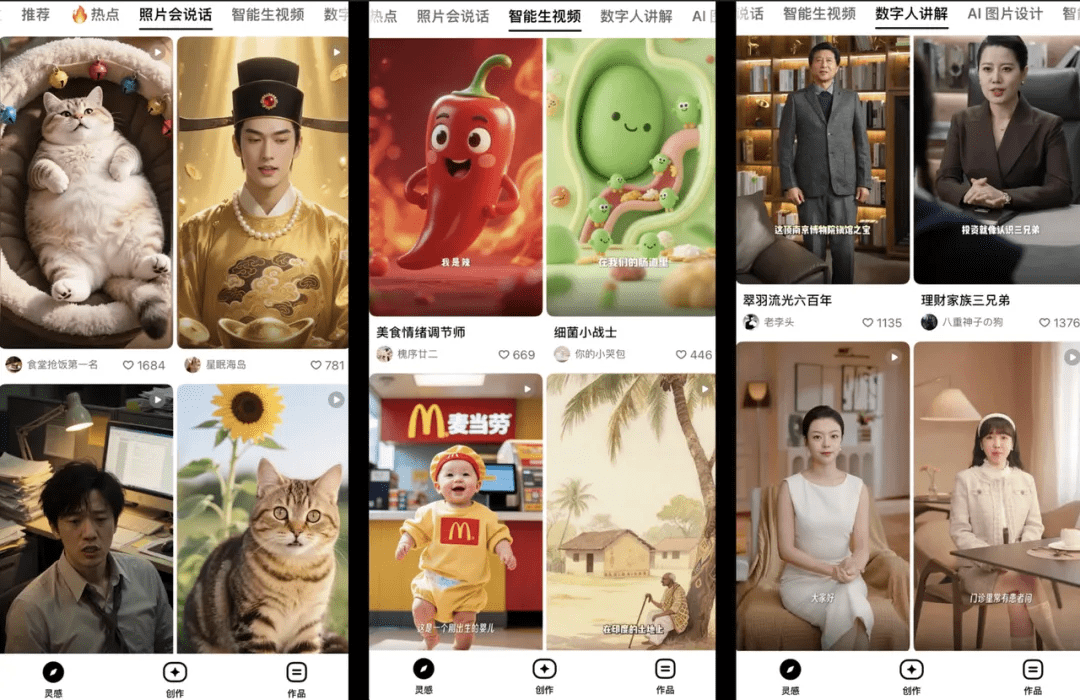

“小云雀”还支持数字人功能,但在“照片会说话”和“数字人讲解”应用中,仍存在口型与声音不同步、或内容与嘴型不匹配的现象。值得一提的是,目前该应用尚不支持如16:9的横屏模式,这对于品牌宣传、教育课程及企业演示等对横屏有刚性需求的用户而言,构成了一定的限制。尽管小云雀团队表示横屏功能正在积极推进中,但当前仍是其应用范围的一个短板。

综合来看,在视频创作领域,“小云雀”已成功解决了“能做出来”与“能更快做出来”的问题,但在“完全替代专业创作者”的道路上,依然存在显著的技术与艺术壁垒。

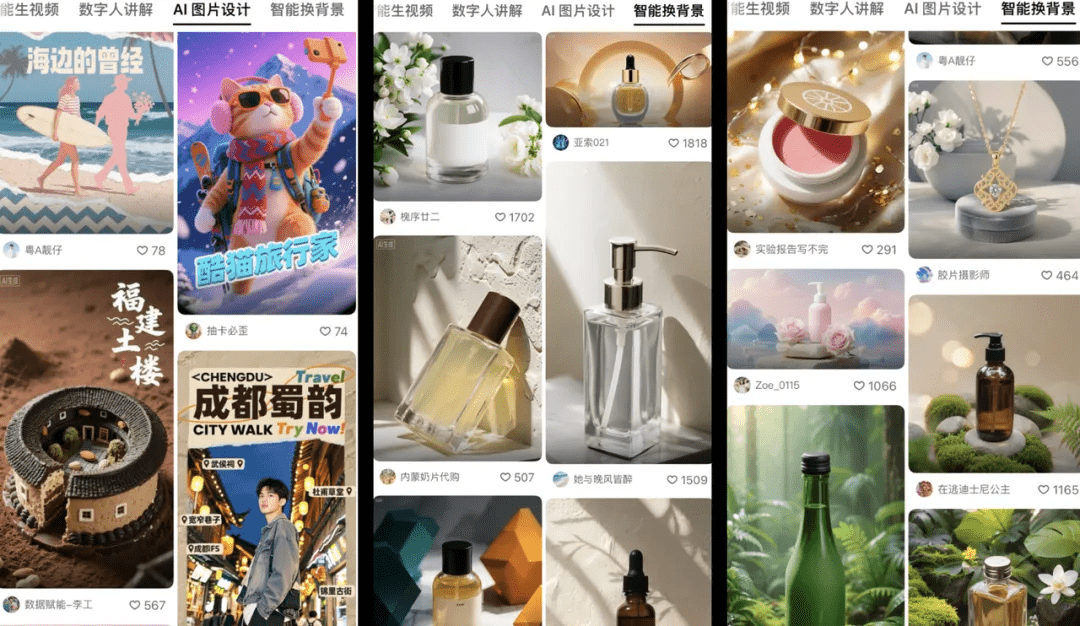

相较于视频生成,小云雀的图片生成效果则表现得更为成熟和友好。其“AI图片设计”和“智能换背景”功能,使非专业设计用户也能在短时间内获得高质量的视觉成果,基本能够满足电商产品图、活动海报、社交媒体封面等常规需求,尤其在商品图片处理方面优势明显。

然而,“智能换背景”功能也非尽善尽美。对于常见物体的抠图与景深表现尚可圈可点,但一旦涉及人物素材,发丝边缘的溢出、反射逻辑的缺失、以及阴影处理的浮离感等问题便容易出现,从而暴露出明显的“AI味”,影响整体视觉真实度。

整合优势与可用性瓶颈

“小云雀”作为一款AI工具,其发展策略清晰可见:将“照片会说话”、“智能生视频”、“数字人讲解”、“AI图片设计”及“智能换背景”等多种成熟的AI能力,集成到一个用户友好的低门槛入口。背靠字节跳动剪映团队的强大技术支持,它还提供了“灵感”页面,对热点趋势进行编排,与抖音等主流平台的趋势洞察高度契合,为创作者提供了便利。

在产品定价方面,即便目前处于公测阶段并提供免费体验,“小云雀”也已启动付费计划,每月79元或每年759元,包含1200积分/月,大致可支持生成600秒视频或1200张图片。然而,决定其未来发展上限的,并非功能的多寡或生成量的限制,而是这些核心功能的实际输出效果与用户体验。

当前,“小云雀”似乎仍缺乏视频时间轴或图片设计图层等专业编辑功能。这使得那些倾向于“一句到位”的便捷用户能快速产出内容,但对于追求细节控制和精细调整的专业用户而言,无法直接在应用内进行剪辑轨道或关键帧的微调,无疑是其可用性的一大瓶颈。据小云雀相关人员透露,iOS版本即将上线编辑功能,且建议用户在上线前可通过导出至其他编辑软件进行修改,这表明团队已意识到这一需求。

在声音处理方面,除了提供更多自然态音色外,未来若能开放更细粒度的参数调整,将有助于提升合成音效的情感表现力。文字处理,尤其是中文字体渲染的准确性与美观度,似乎是当前众多AI模型共同面临的技术难题。

AI内容生态的挑战:同质化与限流风险

从平台内容层面审视,当海量创作者将内容生产完全委托给AI时,一个核心问题浮出水面:消费者是否愿意持续接受大量由AI生成、且开箱即用审美风格高度趋同的内容轰炸?当“像内容的东西”可以被无限量生成时,“像内容的垃圾”也将呈指数级增长。AI工具在某种程度上塑造了下一代内容的“母语”,而这种“母语”的单一性可能导致整个内容生态的同质化。

部分“小云雀”使用者已经反馈,他们的AI视频可能面临“限流”问题。例如,有用户指出“数字人特别容易限流,文案是自己的,小爆了一个之后账号就提示被限流”。另有用户在官方社群中反馈,使用“小云雀”制作的视频一晚浏览量仅为4,而其他自行拍摄的照片视频则能达到3000左右的浏览量。这些经验表明,除非AI生成内容在手法或题材上具有足够的创新性,否则很容易在内容洪流中被同质化,难以脱颖而出。

那么,当前阶段谁最能将“小云雀”作为“主力”工具呢?我们认为,门店老板、小型公司在职运营人员、普通社交媒体个体、校园与机构宣发团队、以及需要稳定栏目更新的知识科普账号等,都是其理想的用户群体。尤其在平面设计领域,它能高效打包“促销海报、社媒配图、活动价签”等常规需求,大幅提升工作效率。

然而,对于那些将每一件作品视为艺术品、追求复杂叙事结构与高级镜头语言的导演型创作者或专业内容制作团队而言,“小云雀”目前的功能与可控性可能尚不足以满足其严苛需求。除非他们愿意投入大量时间,通过反复调整提示词和参数设置来逼近理想效果。

展望未来:效率与品质的平衡之道

综上所述,“小云雀”作为一款集成了巨头验证能力、且用户友好的AI内容创作工具,其在提升内容生产效率方面的价值不容小觑。然而,它目前仍处于初生公测阶段,未来的发展方向将决定其能否真正实现“一句话打造一个爆款”的宏伟愿景。关键在于,其能否在后续迭代中变得更加可控、可靠,从而在效率与品质之间找到最佳的平衡点。

在AI内容创作的未来图景中,工具的进步固然重要,但创作者的深度参与和独特创意依然是不可或缺的核心要素。AI负责提供便利,而人类创作者则需负责注入“好”的内容、深度的思考与独特的灵魂,共同推动内容创作走向一个更加高效、多元且富有创造力的新时代。