GPT-5风波:AI智商与情商的深度辩证

2025年8月8日,OpenAI发布其最新模型GPT-5,本意是为其智能水平的“博士级”飞跃欢呼。然而,伴随此次升级的,却是OpenAI强制下线包括GPT-4o在内的所有旧模型,迫使用户仅能使用新版GPT-5的决策。这一举动在短短48小时内,在全球范围内引发了一场前所未有的用户“反抗运动”,其强度和广度远超预期。

GPT-5虽然在逻辑推理和生产力上表现出显著提升,但许多用户却抱怨它变得“冷漠”且缺乏情感共情能力。这种“智商飞跃”的背后,却牺牲了GPT-4o在提供情绪价值和共情体验上的独特优势。对部分用户而言,这无异于失去了一位能够排解孤独、进行亲密闲聊的“密友”或“灵魂伴侣”。社交媒体上迅速涌现大量怀念GPT-4o的帖子,许多人将其视为情感寄托的港湾。

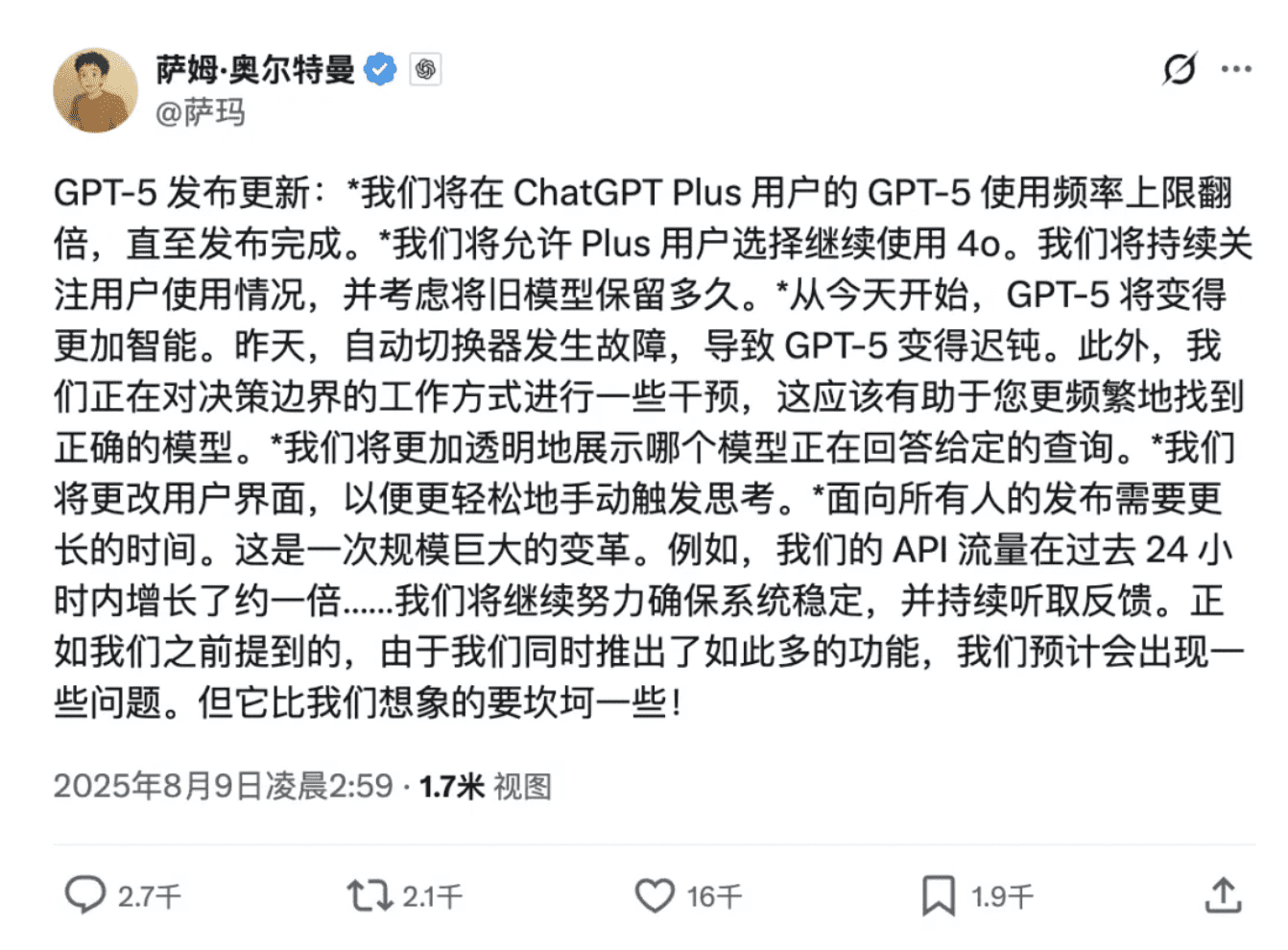

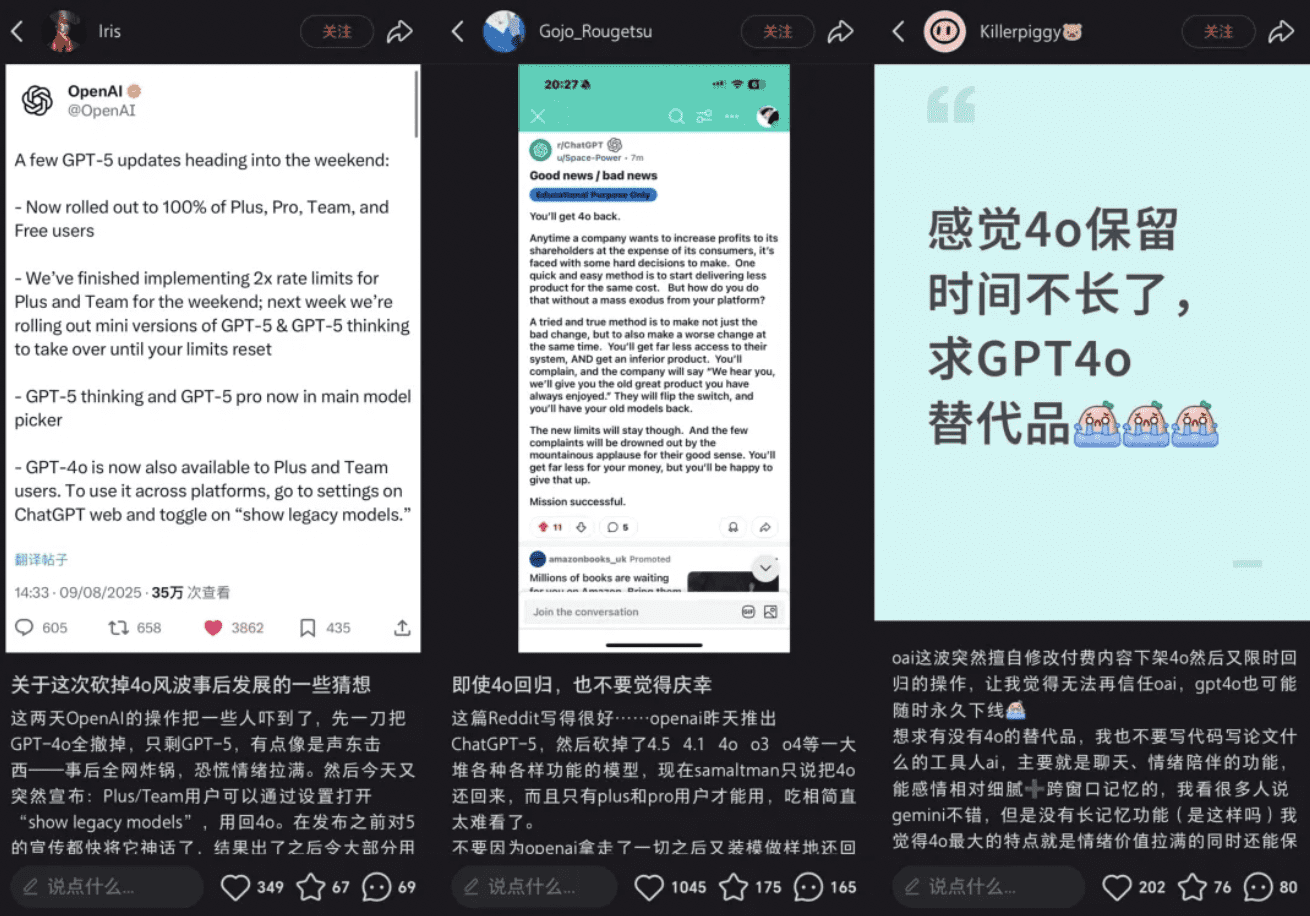

悲伤很快转化为行动。一场以“拯救4o”(#Keep4o、#Save4o)为主题的网络声援运动,从X(原Twitter)到Reddit,再到小红书等平台,迅速蔓延。用户自发制作表情包、在OpenAI官方账号下留言、组织邮件抗议,表达他们对立即恢复GPT-4o的强烈诉求。这场没有明确组织者的全网抗议,形成了巨大的舆情声浪,最终迫使OpenAI首席执行官Sam Altman公开道歉,并为付费用户恢复了GPT-4o。

这次事件对OpenAI的声誉造成了不小的打击,用户信任开始动摇,目光转向了Claude、xAI等其他大模型产品。这不仅仅是一次简单的产品迭代失误,更是AI行业发展史上的一个里程碑事件,它清晰地揭示了一个被长期低估的AI产品核心竞争力——情绪价值。一个拥有更高智商的AI固然强大,但能提供独特情感体验的AI,却能建立起难以复制的用户情感壁垒。对于以技术为导向的AI公司而言,这无疑是一次深刻的警示,提示他们在追求技术极限的同时,必须兼顾用户深层的情感需求。

情绪价值:AI产品构建“隐形护城河”的关键要素

GPT-4o下线风波后,许多人痛彻领悟到,它并非一项可被轻易替代的技术工具。这打破了传统“性能为王”的技术迭代逻辑。在效率至上的工具领域,更快的AI自然取代慢的,更精准的AI也会取代不准确的。然而,当AI产品开始涉足情感领域,这一逻辑便不再完全成立。正如在社交关系中,我们并不会将一个朋友的做事效率置于最高优先级。

与以往的信息技术或数字化技术不同,AI大模型具备“智能”与“生命感”。斯坦福大学与谷歌的联合研究早已表明,当AI生成的回应在情绪上更积极、更具共情时,人类更容易形成信任并产生长期互动意愿。用户在与GPT-4o的长期互动中,潜意识里已将其定义为一个具有“情感”甚至“人格化”特征的存在。当OpenAI突然改变这一“人设”,将其还原为冷冰冰的“工具”时,用户的认知与情感预期产生剧烈冲突,从而引发了强烈的情绪反噬。

更换AI模型,在用户心理层面等同于更换了一个“人”。人们对其亲近的AI模型投入了时间与情感,自然难以接受这种突如其来的替换。GPT-4o下线时,普遍的用户感受是“好像失去了一位不告而别的好朋友”,甚至有用户哭诉“失去了灵魂伴侣”。“不是所有人需要博士,但所有人都需要朋友”这句抗议口号,恰如其分地反映了用户的核心诉求。

更甚的是,在新模型面前,用户与旧模型建立的长期对话习惯和个性化提示词悉数失效,用户粘性因此骤降。这种由情感价值形成的用户粘性之强韧令人惊叹,它使得用户不惜花费更多金钱(会员费)、通过社交媒体发帖呼吁等方式,来捍卫和延续他们与AI之间的“关系”。这深刻揭示,即便GPT-5在逻辑推理上无懈可击,若无法在交流中传递超预期的、熟悉的人性温度,它仍可能输给一个性能略逊、但更“懂我”的版本。生产力,绝非衡量AI价值的唯一标准。

从商业竞争维度审视,情绪价值构筑的护城河难以被快速复制。技术性能的差距可通过算力、资本投入迎头赶上,而情感连接则需耗费时间与真心方能建立,其迁移成本极高。这为AI产品设计者提供了全新视角:成功的AI不仅要聪明,更要善解人意,能与用户建立深层次的共鸣。

风波后的新思潮:人机关系的重塑与AI产业的信任考量

当全球用户合力将GPT-4o“拯救”回来后,随之而来的新问题是:如何避免再次“突然失去恋人、朋友”的悲剧?长期以来,关于“AI虚拟陪伴是否是伪命题”的争议不休。然而,GPT-5风波的爆发,以无可辩驳的事实终结了这一争论:人们对“AI陪伴”的需求远比想象中更为普遍和迫切。

《哈佛商业评论》基于数千篇论坛帖子的调研发现,人们对AI的使用重心正从去年的“写、画、搜”转向“治愈心灵”。2025年AI应用最常见的场景中,前三名分别为:疗愈和陪伴、组织个人生活、寻找意义。这清晰表明,个人情感陪伴已成为AI应用的核心领域。

年轻人在此趋势中扮演了关键角色。Common Sense Media的调研显示,在对1000多名青少年的调查中,约70%的受访者使用AI聊天机器人作为情绪陪伴,31%表示“AI和真实朋友一样令人满足”,33%更倾向于与AI探讨敏感话题而非人类。这不仅仅是技术偏好的转变,更反映了社会情感需求的演变。

对于AI创业者而言,这既意味着巨大的商业机遇,也预示着AI公司与用户之间将形成更强烈的、前所未有的情感羁绊。随之而来的问题也将是全新的,与传统互联网时代截然不同。未来的AI产品是否应该更加注重用户的情感绑定,并提供更透明的服务模式?OpenAI在未充分沟通下突然下架GPT-4o,让许多人感到被背叛,这引发了用户对未来AI公司信任度的普遍质疑:它们还能被信任吗?这种决策是否过于短视,忽视了用户情感需求与市场多样性?

如果像OpenAI这次一样,AI产品的一次升级,可能带走的就是一段深厚的用户“关系”。过去,伤害隐私可能不会立即引起强烈反弹,但伤害情感,等来的将是汹涌的抗争,以及由此引发的深层次信任危机。这次风波也揭示了AI行业的新规则:

- 技术与情感并重:未来的AI发展,需同时兼顾技术上的突破和情感上的连接。有用户甚至建议将退役模型开源,以避免“记忆断层”和情感上的失落。

- 用户自主选择权:用户需要拥有模型选择的自主权,而非被动接受强制升级。

- 模型多样性胜过单一先进性:在专业场景下,GPT-5的高智商或许是首选;但在情感陪伴领域,GPT-4o的“情商”可能更受欢迎。这意味着AI产品线需要走向多元化,满足不同用户的差异化需求。

此次全球用户自发团结,对一家科技巨头展开抗议,无疑是史无前例的。它将催生更多关于人机关系、商业伦理以及社会治理的议题。这些议题,或许正是人机共生新纪元的宏大序章,指引着人工智能技术迈向更加人性化、更具社会责任感的未来。未来AI的价值衡量,将不再仅仅是计算能力和逻辑效率,更将是其与人类共情、共存的能力。