中国互联网各平台在电商领域的策略与模式早已各具特色,而小红书则长期以来在这一赛道上展现出一种独特的“慢思考”姿态。它并未盲目追随主流电商的“多快好省”路径,反而执着于构建一个以“社区与人”为根基的“原生性商业系统”。这种坚持使其在电商领域的发展显得尤为谨慎,甚至一度被外界解读为“社区包袱”过重,未能快速复制成功经验。

然而,正是这种“慢”中蕴含着小红书对电商本质的深度洞察。近年来,小红书通过一系列的探索与实践,逐步明确了其电商模式的核心价值——“人”:那些活跃的、富有表达欲的个体,无论是买手、主理人还是普通用户,都是其商业生态中不可复制的资产。这种以人为本的理念,促使其电商形态从传统的交易逻辑,逐渐演变为一种更具“市集”气质的消费场域。

一、从“人”的核心价值到“场”的战略补位:人货场的重构

小红书的电商进化史,可谓是一部围绕“人”的价值进行深度挖掘的探索。早期,交易零星发生于用户笔记的挂链之中,呈现出高度的碎片化。直至“买手”模式的成功跑通,才真正为小红书电商带来了突破性的进展。董洁、章小蕙等具有独特品味与生活方式的买手,通过其专业知识和个人影响力,为用户提供了基于信任而非单纯比价的购物选择。用户将买手视为“购物手替”,这种模式的成功,在于将“人”这一核心变量,转化为电商体验的驱动力。

随后,具社区原生性的“主理人模式”进一步丰富了小红书的供给侧。这些在社区中成长起来的博主,他们自身即是某种生活方式的深度实践者。他们的分享是生活的延伸,所推荐的商品也往往是其生活方式的具象化。近期小红书举办的线下市集,便汇聚了众多主理人,如坚持手工定制对抗快时尚的“占春衣物”,以及将爱好变为职业的“皮杰&小睡玩桌游”,共同构筑起小红书电商独特的商品与服务生态。

然而,这种以“人”为核心,将购买场景融入社区信息流的模式,也天然地带来了交易碎片化的挑战。用户在浏览笔记或观看直播时被“种草”并下单,虽然体验流畅,但交易行为却高度分散,缺乏一个集中、稳定的场域来承载。这使得用户的购物心智难以形成,“我想在小红书买东西时该去哪里”成为了一个待解的问题,商家也因此缺乏稳定的经营预期。

正是为了解决这一核心痛点,“市集”应运而生。它旨在为那些鲜活的“人”及其背后的“货”,提供一个稳定、集中的“场”。通过将“市集”入口置于App底部导航栏的核心位置,小红书意图构建用户明确的购物心智,使其在寻求有趣、有设计感、有故事的商品时,能够自然联想到小红书的“市集”。这一战略举措,实质上是小红书在优化用户体验的同时,为商家和买手提供了一个更聚焦于商品力、审美和情感连接的经营阵地,从而补齐了电商“人、货、场”三大要素中“场”的缺失。

二、“市集”的深层内涵:构建“附近感”与“人情味”的消费场域

小红书选择“市集”而非更常见的“商城”或“橱窗”作为其电商核心入口,这一命名本身便蕴含深意。它是一个充满烟火气、富有复古情怀的词汇,天然带有“逛”、“发现”、“互动”和“非标”的属性,这与传统货架电商追求“效率”和“比价”的逻辑形成了鲜明对比。在货架电商中,用户的行为路径通常是“搜索-比价-下单”,目标明确;而在小红书,“无目的刷和逛”才是用户常态。“市集”正是为了承载这种漫无目的的发现式购物体验而设计。

这种理念直接体现在“市集”的产品设计与推荐逻辑中。小红书内部测试发现,传统的白底图商品流过于“无聊”,因此,最终呈现的“市集”是一个双列信息流,其中不仅有商品,还融合了大量的笔记、买手橱窗和优质内容。在推荐逻辑上,“市集”超越了单纯基于购买行为的关联推荐,而是打通了用户在社区中的兴趣数据,为其推荐生活中真正感兴趣的商品,例如,根据用户的兴趣标签推荐“日咖夜酒”或“季节穿搭”等生活方式类目。

“市集”所营造的,是一种独特的“附近感”与“人情味”。“附近感”并非指地理上的临近,而是一种心理上的亲近。例如,在“特冒头有机农场”的摊位,用户可以与主理人(前米其林主厨)交流不同番茄的风味,品尝新鲜果实,从而将用户与食物、生产者之间的距离拉近。购买到的不再是标准化的商品,而是一个有源头、有故事、有情感连接的“作品”。

“人情味”则体现在商家与用户之间“朋友式”的互动。不同于传统电商平台中买卖双方仅限于售前售后的交流,小红书“市集”鼓励互动本身成为消费体验的一部分。在“皮杰&小睡玩桌游”的摊位,主理人带领消费者现场玩桌游;在“an action a day”瑜伽服品牌的摊位,创始人邀请设计师、博主、花艺师等用户共同创作。这些场景化的互动,将商业交易融入到社交和情感交流之中,极大地丰富了消费的内涵。

三、“市集”的本质:以丰富“上下文”促进“更好”的交易

从更深层次剖析,小红书“市集”的本质在于,它在电商的需求与供给之间,创造了更为丰富的“上下文(Context)”。在传统货架电商中,一件商品的上下文可能仅限于价格、参数、销量和评价;而在小红书“市集”中,商品的上下文被极大地拓展:它可能关联着买手的精心挑选与专业讲解,用户的真实体验分享,品牌主理人娓娓道来的设计理念,甚至是一种由社区催生的全新生活方式。例如,一串手串,在“市集”里不仅仅是商品,它可能连接着“当红手串大赏”活动、年轻人关于“盘串”与“静心”的讨论,以及主理人探访原产地的故事。这些多元的上下文,使得商品超越了物理属性,被赋予了文化、情感和社交价值。

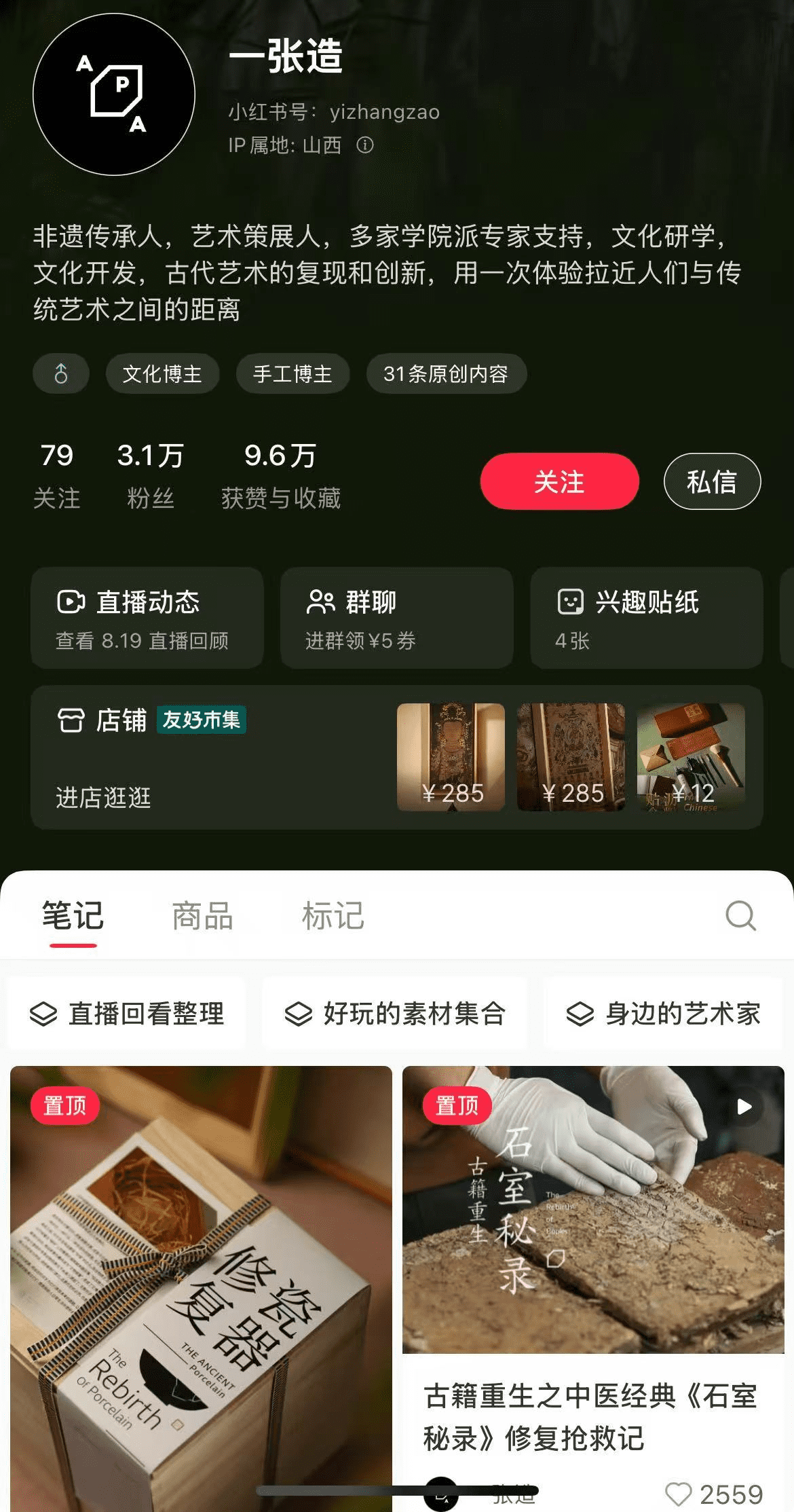

理解并捕获用户的深度需求,离不开丰富的上下文信息。小红书社区正是提供这种丰富、动态“上下文”场域的独特优势所在。当“人”和“场”的问题通过“市集”形态完成闭环后,“货”的引力场也开始显现。小红书所追求的“货”,并非大平台常见的低价爆款,而是高品质、有设计感、有故事且价格合理的非标品。例如,“一张造”品牌,其创始人将博物馆的“古籍修缮”和“瓷器金缮”转化为年轻人可体验的DIY微缩手工盒。这类“好货”在传统流量分发模式下难以被发现,但在小红书“市集”中,却能精准触达对传统文化和手工体验感兴趣的用户。

为了吸引和扶持更多此类“新供给”,小红书也推出了一系列政策,如“百万免佣计划”,旨在降低新商家和小微商家的经营成本。这些举措体现了小红书对构建其“原生商业生态”的深思。当“人、货、场”的飞轮在“市集”这一独特的场域中开始高效转动,它就不再仅仅是一个App入口,更是一个上下文丰富、连接交易、承载新一代消费者文化与生活方式的消费场域。

小红书“市集”的上线,标志着其在电商领域提交了一份从零到一的“原生思考”答卷。若能用一到两年时间,将其打造成一个上下文丰富、用户心智清晰的消费场,小红书有望提供一个与众不同的电商答案。短期内,其GMV或许不会爆发式增长,但小红书的耐心与追求,在于创造一个原生性强、能带来商业与社会价值增量的商业系统。这,或许正是小红书所坚持的“商业审美”。